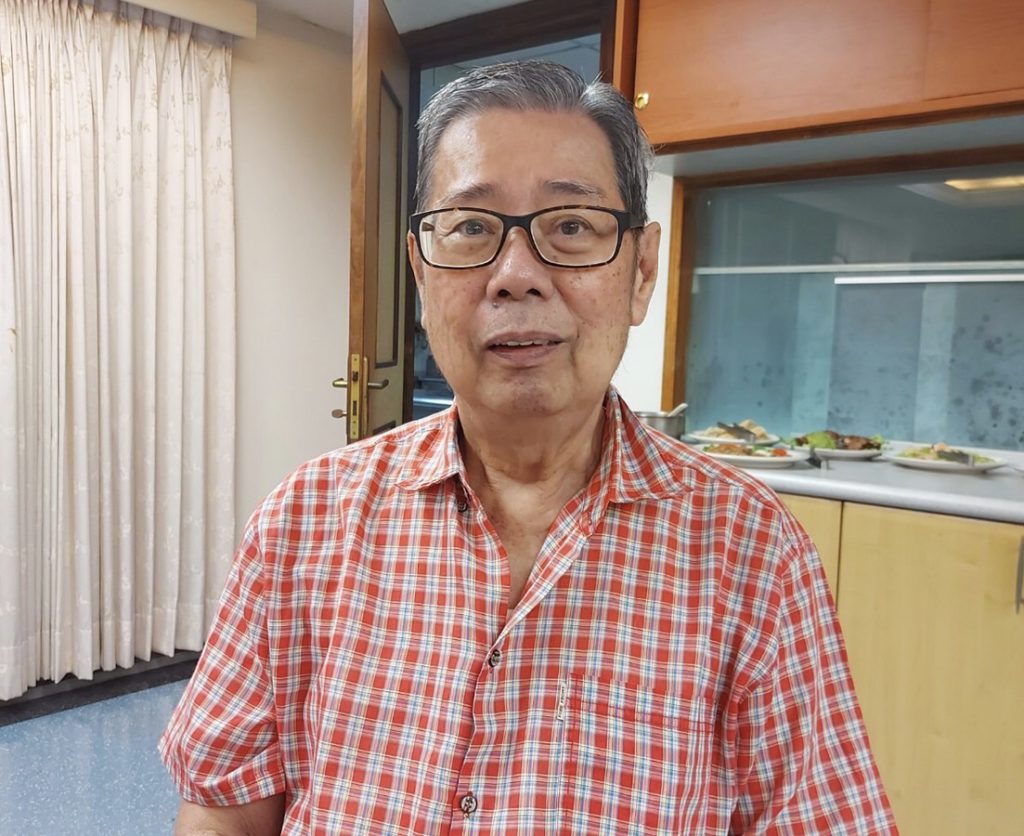

《管子—權修篇》謂之:「十年之計,莫如樹木;終身之計,莫如樹人。」也就是大家耳熟能詳的「十年樹木、百年樹人」。這意味著,當一位老師默默地耕耘、諄諄善誘、只能賣力的為莘莘學子辛勞,只問自己身為一位老師應該付出多少,只問當下學生能懂多少,自己有哪些還需要、或還能為學生提供多少,不問學生能於將來回饋有多少?這就是一位以老師為志業者的人生寫照。 耶穌會的會士遵循會祖聖依納爵的精神,服務世人與萬物修和,對於青年的服務則以創辦學校教育青少年為己任,培育青年能服務他人並與他人生活。因此有很高比例的耶穌會會士從事教育工作,以神職人員的背景條件,終身擔負教師的職責。 天主教耶穌會中華省在新竹縣新埔鎮創辦了一所以幫助青年習得職業技能為主的學校:內思高工,創辦至今已六十八年,培育兩萬多名的基層技術人才。初創期間耶穌會會士擔任教職員比例甚高,蔡由世神父 (Fr. Vicente Chua Visminlu, S.J.) 就是前述其中一位默默耕耘、終身奉獻在台灣的職業學校的老師。他在1946年生於菲律賓,一個很窮的鄉鎮普盧潘丹 (Pulupandan, Negros Occidental) ,小學五年級因為生病結識耶穌會神父 Fr. Santiago Leon, S.J. , Fr. Leon 資助他並建議轉介到宿霧 (Cebu) 的聖心中學 (Sacred Heart School) 就讀,蔡神父17歲那年 (1963年) 說服父親,願意投身服務立志當一位神職人員,從學習、進修、成為神父、服務、教學、晉鐸,至今已過59個年頭了。在此期間,蔡神父共有52年的歲月在台灣度過,已經無法用「半個台灣人」來形容了,因為蔡神父已成為道地的台灣人。 蔡神父24歲 (1970年) 到台灣,先充實中文能力,短時間在徐匯中學任教、在輔仁大學聖博敏神學院就讀神學、絕大部分時間都在內思高工度過,擔任過老師、生命教育中心主任、董事會董事等職務。蔡神父除了負責輔導學生生活常規、給予學生心理輔導、還因為有工程背景,所以在內思高工的電子科 (含自動控制科) 也擔任技術的指導。為了能夠更深入鑽研電機電子的專業之能 ,蔡神父於1981-1984年在美國念電機工程學士學位、1987-89年在美國念兩年科學碩士。為了符應內思高工學生技術學習之需,已40歲的他還遠赴美國進修,可見蔡神父對青年教育的投入,令人佩服,更難能可貴的是,進修之後,蔡神父有機會到其他國家學校服務,但他仍以回到台灣服務我們的青年為己任。 因為台灣社會父母親對於子女升學的期待,技職體系學校大多不是學生理想志願學校,內思高工亦然。許多學生進入內思高工也常伴著不如意、沒信心在校學習。但是,許多這類學生在內思高工的日子,因神父的照顧、諮詢輔導與指導、拾回信心,重獲學習的歡樂。蔡神父在電子科教學這些年,為了凝聚科內師生的情感,透過活動讓大家更為了解,彼此相互鼓勵、相互扶持。蔡神父每年都規劃辦理「師生遠足」、「同學家包水餃」等活動,幾乎每位內思高工畢業學生都曾參與的重要活動,對於學生正式課程之外的團體活動以及心靈成長有很大的影響,這些活動都是一位沒沒無聞、默默耕耘的神父教師,來台灣投身奉獻不求回報的付出之一。 蔡神父輔導的學生畢業後,頗具成就者為數不少,有在公司擔任主管的、有創業者、也有在學界發展者。以學術界為例:內思高工的學生背景條件,因入學管道的限制,國中學術背景甚弱,在學術界能發展者,有其先天的困難。但是由於蔡神父在內思高工電子科課程的指導,感受到神父對學生的用心,奮力向上,獲得了國立交通大學電機與控制工程系的博士學位。2008年的一位學生林保村說:「一路上,蔡神父給我指導與建議,他更是一位教師楷模,照顧、愛護他的學生如同己出」。 內思高工自2013年下半,由扶輪社帶進了AIESEC (國際經濟商管學生會) 國外大學生英語志工,至今已超過30位世界各地志工來校服務。蔡神父都親自帶領每位志工介紹鄉土民俗,協助本校師生與志工們溝通,對學生有很大的助益。蔡神父也於2015年1月29日帶領本校主管前往菲律賓宿霧聖心中學—蔡神父的母校,簽署了內思的第一所國外姐妹校,開創內思的國際合作至今已有7年。本校也因蔡神父的開創陸續展開日本、印尼、美國等國際姊妹校合作案,以上都是蔡神父在專業教學、福傳之外,對內思學子更深化的貢獻。 不捨的是,蔡神父於2017年10月2日提出他的身體狀況不佳安排檢查,兩周後進行手術,並於2017年11月5日 耕莘醫院手術後第一次化療;出院後轉至頤福園靜養,也再依據醫生囑咐持續進行各項治療。雖有耶穌會弟兄們、頤福園的志工與護理人員悉心照顧,但病情未好轉,終仍於2022年9月9日13:23蒙主恩召。 蔡神父童年期間在母國雖然很窮困,卻立志成為天主教耶穌會的神職人員,離鄉背井、遠赴台灣、投身服務,中年由於耶穌會的提拔與培育,薦送至美國學習先進的專業技術並獲得學位。他有很大的優勢可以往其他國家天主教學校發展,卻願意再回台灣奉獻其所長,服務台灣的學子們,尤其是技職體系弱勢學生。一轉眼,蔡神父在台灣生活了52年,乍看之下,他似沒有豐功偉業、亦沒有宏大建樹,然而,他默默的盡力達成耶穌會派遣的使命,為台灣的學子們,尤其是內思的教職員生們,付出大半輩子,實質上,內思不只是蔡神父生活的重心,也是他世上的家,如今蔡神父已返回天上永遠的家,享受永遠的福樂。 撰寫人:內思高工校長湯誌龍

關心青年學子的神父:追念蔡由世神父

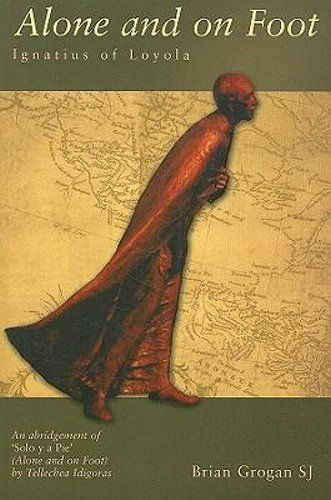

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLII

第四十二章:從巴黎到威尼斯,1536-37年 異端者? 依納爵的同伴突然中斷學業和使徒工作,並離開巴黎,使許多人不解。大學一位博士以此為良心個案來見法伯爾,不算牽強。博士認為,團體毫無疑問是在巴黎行善,但現在他們放棄所做的好事,冒險追求一個不切實際的、幻想出來的計劃。他們就這樣離開巴黎,算不算犯大罪?博士甚至請法伯爾允許他把這案件提交神學院的博士們審理。然而,同伴們去意已決,亦不需要尋求那位依納爵給他們推薦,在急需時可找他保護的要人。畢竟,他們突然離開巴黎,的確酷似逃走的樣子。幾年後,當他們身在意大利,便被指匆匆離開巴黎,與異端者無異。 徒步寒冬 勞德理格記載他們去威尼斯的旅程及途中遇到的危險。為了避開戰區,他們決定走更長更艱難的路,即是要途經德國和翻越阿爾卑斯山。幾個同伴提前五六天出發,留下的要把團體的財產分給窮人。為了避開人們的注意,這最後的小隊,大概是在十一月十五日黎明前離開巴黎。行了一天,他們在晚上遇到一些農民和士兵。他們問他們是誰,從哪裏來,要去哪裏。法籍的同伴們代團體作答,說他們是從巴黎來的學生。但是,他們是隱修士或神父嗎?問到這個問題時,一位矮小的老太太打斷士兵的盤問,說:「哦,讓他們走吧,他們要去改革一些省份呢!」逗得大家開懷大笑,也讓他們繼續上路去了。 從那時起,他們決定,在法國境內,只讓法籍同伴回答別人的提問,而西班牙的同伴只說他們是從巴黎來的學生。這個不變而含糊的答話,使一個盤問他們的士兵,嚷著叫其中一名西班牙同伴為「啞牛」。當然,他們身穿學士長袍,此外,頭戴寬邊帽,手拿朝聖者手杖。每人肩上都挎著皮包,裏面裝著聖經、日課和紙張,胸前還掛著一串念珠。為了方便行走,他們把長袍捲起,掖在腰間的皮帶裏。 勞德理格在四十年後追憶, 仍清楚記得每個同伴對天主的無盡依賴和信心,以及那份異常的快樂。 他們歡欣踴躍,飄飄然,彷彿雙腳從未碰到地面。 兩組人在離巴黎東面二十八英里的一個小鎮會合,在這裏他們決定不再分開,一起走畢全程。與其一路行乞,他們選擇先用光帶在身上的錢,直到抵達威尼斯。一路上他們祈禱,默想,唱讚美詩,念日課。如果有人問他們去哪裏,他們就說去洛林朝聖。在法國,天雨連綿;到了德國,飄雪紛飛。雷奈士說:「我們是遠足的初學生」。此時,他們大概都會對擅於萬里長征,精力旺盛的依納爵致以最崇高的敬意。 一路上 他們在途中遇到不少趣事。有一次,勞德理格走散了,結果要跟一名農民打起來,因為那農民要帶他去「見一個非常漂亮的姑娘」。到了德國,西班牙的同伴代整個團體講話,說他們是來自巴黎的學生,要去洛雷托朝聖:意味著他們要忍受新教徒的嘲弄。如果雪虐風饕是撕裂他們身體的鉗,面對面與新教徒接觸,就是在折磨他們的靈魂。最終他們筋疲力盡到了巴塞爾,需要休息三天,以恢復體力,並為天主教的信仰規條辯護。之後,他們起程往離巴塞爾有一百英里遠的康士坦茨。他們既不懂德文,又不懂當地話,又不熟路,所以多次迷路。 在其中一次,他們誤闖一條信奉新教的村莊。當時是晚上,人們在慶祝當地堂區司鐸的婚禮,在吃喝、唱歌和跳舞。在另一個鎮上,一個已婚司鐸因為同他們辯論輸了,便威脅要把他們投入監獄。在那個可怕的晚上,他們以為自己死定了,可是,有個同情他們的年輕小夥子,幫助他們在黎明前逃脫。在康士坦茨這個完全信奉新教的市鎮,他們幾經辛苦,才得以在一間小聖堂裏,在繳付稅項之後,與信眾一起參與彌撒。 在進入林道之前,有位老太太從一所痲瘋病醫院出來,走到他們跟前,激動地喊叫,企圖親吻掛在他們胸前的念珠。之後,她把她收藏起來的、那些由異端分子砍掉的許多聖人塑像的頭和手,遞給他們看。之後,她陪他們去城門口,向路人喊說:「看呀,你們這些騙子!這些人才是真正的基督徒。你們這些撒謊的騙子,不是在告訴我,人人都信奉了新教的謬論嗎?你們撒謊。現在,我知道你們是什麼人,我不會再被你們愚弄了!」這位老太太全不為威迫或利誘所動,絕不離棄她一直信奉、源遠流長的宗教。 反省: 勞德理格仍清楚記得每個同伴對天主的無盡依賴和信心,以及那份異常的快樂。 請回顧一下,在一些困難時刻,你竟體驗到對天主完全的信賴 ,並經驗到由此而來的快樂。 (待續)

著名歷史學家美籍耶穌會士歐馬利神父安息主懷

美國著名學者耶穌會士若望 ‧ 威廉 ‧ 歐馬利神父(John William O’Malley, S.J.)於美國時間9月11日蒙主恩召,享壽95歲。 歐馬利神父除了是美國耶穌會喬治城大學神學與宗教研究系的教授外,也是現代歐洲宗教史的知名專家。他以天主教會最近四個大公會議 (拉特朗第五屆大公會議、特利騰大公會議、梵一大公會議及梵二大公會議) 中的論述及譯註耶穌會20世紀歷史的學術著作聞名,並教育了許多耶穌會士和一代又一代的美國天主教歷史學者。

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXXI

第四十一章:與未來的教宗意見不一,1536年 革新司鐸? 卡拉法主教在一五五四年當選教宗,取名保祿四世。發生在一五三六年的事表明,即使他與依納爵有相同的目標,即成立一個「革新司鐸」團體以幫助教會,但兩人性格不合。他們待人的方式,南轅北轍。卡拉法主教對郝塞斯所做的是陰險的,甚至客觀地說是詆毀。他使跟依納爵做退省的人,心裏極度懷疑依納爵的正統性,甚至企圖要日漸加深他們的懷疑。依納爵和卡拉法主教曾面對面談論,而談話都集中在革新司鐸 ── 這些司鐸名為泰阿蒂尼 ── 屬卡拉法管轄。兩人深入討論這話題時,卡拉法不禁大發雷霆。二十年後,身為教宗的他,仍未能掩飾怒火。 我們從依納爵寄給卡拉法的一封信中,得悉依納爵的觀點。他似乎不關心信的內容是否經過慎思熟慮了,他直率得驚人,以一個平信徒的身分,站在主教面前,請他用情,用善意,用真誠,來接納他的信,如同他懷著同樣的心情寫那封信一樣。 他一開始就指出一個不容否認的事實:卡拉法在一五二四年創立的泰阿蒂尼團體,發展緩慢。「像小人物經常在偉人前做的」,他膽敢道明他認為這團體為何沒有發展的原因。第一個原因是卡拉法自己的生活方式。依納爵說,他可以理解卡拉法作為團體的領袖,因尊嚴和高齡而穿著較好,但他亦相信,「有智慧的做法」,是效法古聖先賢,如聖方濟各‧亞西西和聖道明,給追隨他們的人豎立榜樣。 領導人不應該放縱自己,奢華享樂,而應該以德服眾。 依納爵在《自傳》中, 用了相當多的篇幅來申述這個原則。 然後,依納爵談到卡拉法創立的這個新團體本身。他說,泰阿蒂尼太專注於自己的團體,沉醉於詠唱日課,靠人施捨,不出外傳教,不做補贖善功,不肯受乞討的羞辱。依納爵不敢在信中寫下其他更重要的事了。從對泰阿蒂尼這些負面描述來看,我們可以推斷依納爵在他生命的這個階段,對一個理想修會所懷的期望。 千錘百鍊 依納爵對卡拉法坦誠而不留情面的評語,造成了兩個領導人關係破裂的導火線。當卡拉法晉升樞機,並到了羅馬,依納爵將要忍受他赤裸裸的憎惡。依納爵從未透露過他與卡拉法面談的細節,我們只知道,其間他除了批評卡拉法的思想,亦表白了他個人最深的信念。 在他看來, 只有英雄氣慨和行為,才能真正抓住人心,衍生生命。 依納爵夢想造就的是經得起實戰考驗的英雄, 而不是藏身於城市中心的隱修士。 幸好,他留在巴黎的團體,將在一年後重聚,他的夢想不久就要變為現實了。 依納爵留在巴黎的幾位精英,沒有令他失望。雖然他返西班牙休養,令他們難過,但他們的關係非常牢固,好像即使沒有依納爵,團體都會繼續發展似的。他們都專心求學,且持續每週辦告解、領聖體和每天做默想。他們之間的親密情誼,把他們繫在一起,大力支持著每一個人。畢竟,真正使他們團結的是基督,而不是依納爵。這解釋了為什麼依納爵不在,他們仍然在一五三五及三六年,重宣他們在一五三四年八月十五日在致命山上一起宣發的聖願。 新同伴 他們因有三位新同伴加入而欣慰,三人都來自法國,其中傑伊和布諾特已經是神父了。他們透過當時團體中唯一的神父法伯爾,認識這些最早期的同伴。他們以法伯爾為首,他不是長上,也不是第二個依納爵,而是在團體中輩份最高。團體的凝聚力來自大家將神操實踐。法伯爾擅長用依納爵神操的方法待人,他有擅聽告解的殊恩,有真正能同情別人的神恩,所以他吸引了很多人。眾多來向他懺悔的人當中,有一位叫鞏路易‧剛卡威‧卡馬拉,年僅十七歲,是葡萄牙人。依納爵在一五五三至五五年間就是向卡馬拉口授他的《自傳》。 一五三六年十月三日,依納爵在威尼斯時,法伯爾、勞德理格、撒爾墨龍、鮑巴第拉、傑伊、庫杜萊和布諾特都獲得了文學碩士學位。這個學位雷奈士和沙勿略早已拿到了,但兩人卻未能取得神學碩士學位,因為這要用多幾年時間,而他們打算離開巴黎的日子,即一五三七年一月二十七日,很快就到了。實際上,他們要將這個日子提前到一五三六年十一月,因為法國和西班牙開戰了。離開巴黎前,雷奈士和沙勿略取得曾經在巴黎神學院,讀過一年半神學的一紙證明。 反省: 在依納爵看來,只有英雄氣慨和行為,才能真正抓住人心,衍生生命。 你是否發現自己,總被別人的英雄行爲所折服? (待續)

蔡由世神父蒙主恩召

耶穌會中華省會士蔡由世神父於2022年9月9日下午1:23在新北市的頤福園蒙主恩召,享年76歲。 蔡神父於1946年10月1日生於菲律賓 Negros Occidental, Pulupandan, 1965年7月16日於馬尼拉Novaliches入會,1976年7月25日於宿霧耶穌聖心堂領受司鐸聖職,1981年4月22日於新埔內思工業高級中等學校(內思工業職業學校)矢發末願。 願主恩賜蔡神父靈魂永遠的安息,並以永光照之。 Fr. Vicente Chua Visminlu S.J. of the Chinese province went peacefully to the Lord on September 9, 2022 at the Infirmary in Taipei, at 1:23 p.m. Fr. Vicente was born in Pulupandan, Negros Occidental, Philippines, on October 1, 1946. He entered the Society in Novaliches, Manila, on July 16, 1965, was ordained to the priesthood at the Sacred Heart Church, Cebu, on July 25, 1976, and made the last vows on April 22, 1981 at St. Aloysius Technical School, Xinpu, Taiwan. May the Lord grant Fr. Chua eternal rest, and let perpetual light shine upon him.

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXX

第四十章:在威尼斯帶神操和自修,1536年 平靜的一年 在依納爵的生命中,一五三六年是相對平靜的一年。他的健康似乎有了好轉。他在威尼斯有時間讀神學,不過只是自修,因為這個不平凡的城市,竟然連一所大學也沒有。他不必為生計操心勞碌,有「一位非常善良博學的人」供他食宿,此人可能就是西班牙領事。依納爵在一五四零年寫的一封信中,形容他是「一位老朋友兼主內的兄弟」。依納爵在這一年,經常從巴塞羅納的伊莎貝爾‧羅斯爾,及巴黎的朋友,收到救濟品,這使他不用成為任何人的負擔,也不用為食物求乞。他這樣無憂無慮地在威尼斯住了一年。 巴塞羅納的一位老朋友邀請依納爵到巴塞羅納作一系列有關四旬期的講道,依納爵答覆說,儘管他渴望滿足這個城市的需要,因為他欠巴塞羅納的「比世界上任何其他城市」都多,但他寧願「以卑微的身分,像個窮人那樣,講授容易理解、不太重要的課題」,並補充說,他一完成學業就會把自己的書寄給伊莎貝爾‧羅斯爾。他在寫給巴黎一位恩人的信中說:「我的身體非常健康,並等待四旬期到來,讓我可以把學業放在一邊,專心於更重要、更持久和更有價值的事」。 信件 在威尼斯,依納爵並沒有把時間全部用來安靜地讀書,獨居的他開始給人寫信,有些信件特別談到教義,例如給巴塞羅納的本篤會修女德肋撒‧納匝德爾寫的兩封信,仔細提到祈禱和分辨神類的指引。若我們細心閱讀,不難在字裏行間,體悟依納爵的個人經驗。在這些威尼斯信件中,他經常談到正在影響別人的考驗,比當事人還要敏銳。他沒有公開批判時弊,並認為一個真正的基督徒不會折磨教會,指出她的罪惡。然而,他對教會 ──「耶穌基督真正的淨配」的愛,沒有使他看不見教會的弊端。 一五三六年,依納爵從威尼斯給老朋友即聽告解神父米奧拉博士寫了一封信。米奧拉曾在阿爾卡拉和巴黎幫助過他,但仍對依納爵的未來存疑,並拖延不做神操。 依納爵請求他立刻就做, 「請你做我在以前已請求你的事,因為據我所知神操是人此生既能使自己得益, 又能幫助許多其他人,使他們獲益的最好方法。 即使你覺得自己沒有這個特別需要,但你會看到, 神操將會怎樣出乎你的夢想,幫助你去好好地服務他人」。 米奧拉最終答應了依納爵的請求,做了神操,結果他於一五四五年加入耶穌會。 神操 依納爵亦忙於組織一些讓人可作靈修談話的聚會。這些聚會不僅是熱心教友的聚會,他更願藉此帶人做神操。彷如《若望一書》開首說的,他不能再對親眼看見過、瞻仰過並親手觸摸過的生命的聖言,保持緘默。 他不是在推銷一個學習自制或怎樣保持情緒鎮定的課程, 他想深入人命運的根源, 並已經幫助了很多人看清,什麼是他們最終的歸宿。 他想讓人能夠以感恩和服務的態度走向天主和世界, 這就是神操建築其上的「原則與基礎」。 依納爵給我們留下做了神操的知名人士的大名。後來他給其中一人寫信說:「如果你擁有財產(這位收信人來自非常富裕的家庭),財產不應該擁有你,也不應該讓任何現世事物去擁有你」。此話成了依納爵的座右銘,更多是由於他的個人經驗,而非理論原則,因為正如他坦言的,他一天比一天更能深刻體嘗聖保祿寫的: 我們在任何事上,「像是一無所有的,卻無所不有」 – 格後6:10。 一位來自馬拉加,品學兼備的神職人員,名叫郝塞斯。他一直都想做神操,奈何始終沒有實行。最後,他下定決心;在退省的第三天,坦誠自白,使依納爵十分驚訝:他未做神操前很擔心,怕神操會把一些錯誤的道理教給他,所以他帶備一些書籍,以正視聽。他的態度是因為「有人給他講過某些話」。 可以肯定,這懷疑是卡拉法主教灌輸給郝塞斯的。卡拉法會在不久的將來被任命為樞機,幾年後,又當選為教宗保祿四世。神操使郝塞斯獲益良多,媲美依納爵昔日在巴黎的同伴,並表示願意:「追隨朝聖者的生活方式」。 反省: 「我認爲:神操是人此生既能使自己得益,又能幫助許多其他人,使他們獲益的最好方法。 請反省一下,多年來你爲自己的靈性生命所下的功夫。 (待續)

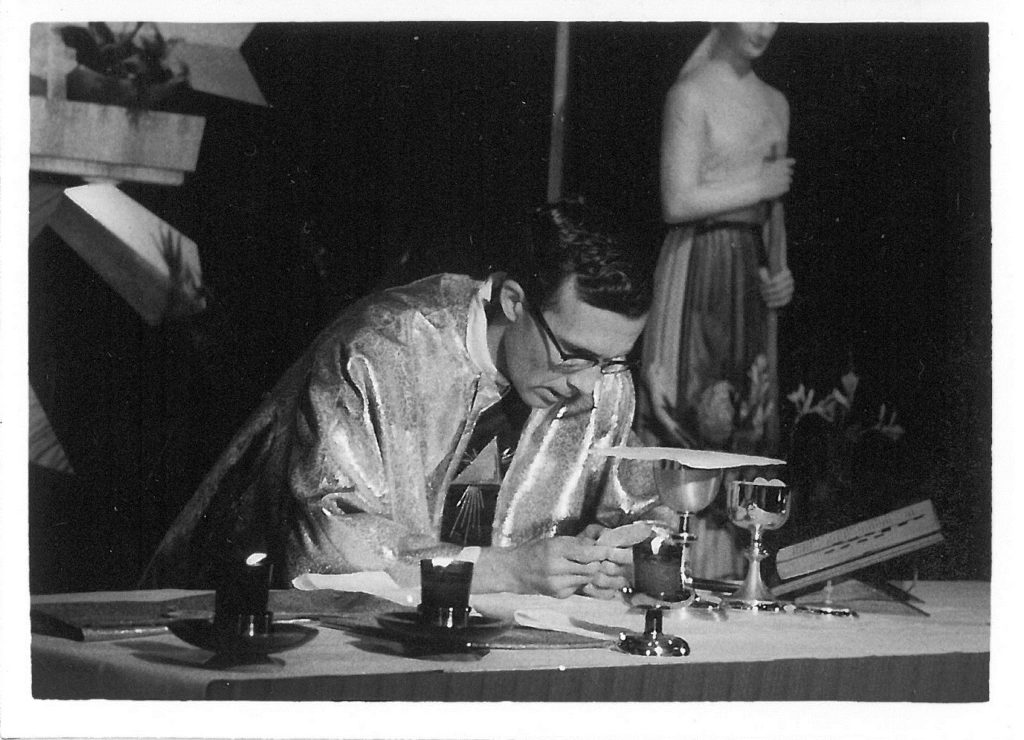

莊清廉神父殯葬感恩祭

台北古亭耶穌聖心堂今天(2022/09/03)上午十點為耶穌會士莊清廉神父(Edward Thylstrup, S.J.)舉行殯葬感恩祭,由耶穌會中華省省佐墨朗神父主禮,20位耶穌會神父共祭。 耶穌會耕莘會院院長方進德神父講道時說,今天福音中提到,耶穌基督稱我們為朋友;莊神父是耶穌的朋友,他透過福傳彰顯他與耶穌的友誼,也透過不同的工作,希望介紹耶穌給台灣的朋友認識。

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXIV

第三十九章:從羅耀拉去威尼斯,1535年 西班牙之旅 這是依納爵最後一次離開羅耀拉,展開徒步四個月,踽踽獨行的旅程。他首先去方濟各‧沙勿略的家鄉,把沙勿略在巴黎寫的信交給他哥哥,此信為化解他哥哥對依納爵的反感,因為「有些卑鄙的人給他打報告」。沙勿略在信中,讚依納爵不僅「在許多時候,在金錢和人際關係方面幫助我」,而且「他是我放棄狐朋狗友的原因,我因經驗不足,而誤交損友」,並說依納爵是個「了不起的天主的人」,

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXVIII

第三十八章:種善因得善果,1535年 敬佩 阿茲柏提亞民眾對依納爵的好奇漸漸成了敬佩。依納爵使一個住在收容所的癲癇病人平靜下來,人們認為這是個奇蹟。一個從沿海城鎮來的、患有肺病的婦女也來見依納爵,她離開時,說自己感到好些了。一天,有人帶一個懷疑是附了魔的女孩子來見他,依納爵告訴那些人說他不能獻彌撒 ─ 因為他還不是司鐸 ─ 不過他可以在女孩子身上劃十字聖號並為她祈禱。

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXVII

第三十七章:行乞和傳道,1535年 怪乞丐 依納爵鄭重給我們留下他回羅耀拉的記錄,完全沒提他在阿茲柏提亞引起的哄動。「就這樣,他去了收容所,稍後,在一個適當的時間,到附近行乞。在收容所,他開始跟那許多來探望他的人講論天主的道理,仰賴天主的恩寵,效果很好。他一到收容所,便決定每天給孩子們講教理,他的哥哥徹底反對,說沒有人會來聽他講道。他回答說,只要有一個就夠了。當他開始講授之後,許多人風雨不改地來聽他,包括他哥哥在內」。這些被記錄下來的,當然是真的,但都只是撮要。 六十年後,在籌備宣布依納爵列真福品的過程中,人們仍可聽到依納爵的步履在家鄉響起。不少證人曾經見過兼聽過他說話,當中很多是當年十至十五歲的孩子。他們充滿好奇、團團圍著這個成年人總在談論的怪乞丐。當我們將這些零碎的民間回憶彙集,便能重組依納爵人生的這一頁,甚至包括一些意想不到的細節。一個十二歲的女孩,當時是收容所的僱傭,說依納爵到埗的時間是一個星期五的下午五點鐘。她補充說,有一天她發現依納爵的苦衣和補贖用的腰間鎖鏈。又有人說,他的家人從羅耀拉帶來一張牀放在收容所,但依納爵拒絕使用。家人認為,羅耀拉家族的人不宜在收容所與乞丐同住,且在抵埗的第一天,便挨戶行乞,更有失體面。他的外貌仍鮮明地活在見證人的記憶裏,他穿著襤褸的深啡色嗶嘰布衣衫,涼鞋是用粗麻布做的,有時他會把鞋掛在腰帶上。 依納爵在一五三五年四月初到埗,翌日開始行乞。由於他的身分,他得到很多布施,有人甚至開始給收容所送禮物。依納爵把收到的全部送給與他同桌吃飯的窮人。一位老人家描述: 依納爵為自己的行為,向哥哥道歉。 但他告訴哥哥,他來阿茲柏提亞不是向羅耀拉家族要什麼, 也不是要住在官邸, 而是要播種天主的聖言。 他的主要活動,除了乞討,就是宣講天主的聖言。 傳道員 收容所的聖堂是依納爵慣常與人聚會的地方,不久,聖堂就顯得太小,不敷使用。他只好在戶外講道。人們蜂擁而來,甚至有人為了看得更清楚而爬上樹,收容所周圍的草和灌木,都被群眾踩枯了。有些日子依納爵是在堂區的聖堂宣講,並在那裏公開告明,說自己年少時偷過水果,連累無辜者受重罰。每個證人都記得他講解天主十誡時的熱忱,及儘管他音色尖細,站在很遠的人都能聽到他語帶的感染力和震懾力。有見證人回憶說,有時依納爵會用些陌生詞彙,身為孩子的他們,只能聽懂一部分。有個見證人記得自己的母親談及「靈魂的三司:記憶、明悟、意志」。另一位見證人永遠不會忘記依納爵怎樣強調天主十誡中的第二誡和第六誡。他譴責姘居,因為這會摧毀婚姻;他幫助夫妻破鏡重圓,會寫信給遠走的丈夫召他回來;也會幫助化解父母子女之間的怨懟。 改變生命 依納爵講道的效益,很快就能從人們的道德生活中,找到印證。褻瀆天主的話減少了,人們放棄玩撲克牌和賭博,許多沉淪於罪惡中的人悔改了。其中一個特別重要,證明他的影響力的例子,是三名妓女的皈依。她們的名字在六十年後,人們仍清楚記得。一位表親,記得其中最有名的妓女,親口說: 「依納爵的話敞開了我的心。 我一直在侍奉庸俗的世界, 現在我想侍奉天主」。 其中兩人皈依後去羅馬朝聖,一人死在途中;第三人因年長,不敢朝聖,做了隱修女。有證人斷言:「他想給每一個人做的,他都做到了」。看來,是在讚美他有勸化人的能力。 依納爵最常作,且認為最重要的,就是最卑微的:給兒童講要理。有位見證人說,能跟依納爵學要理,是她畢生的福氣。他教小孩子祈禱,喚醒他們的宗教情操,並講解天主的誡命。他也教成年人,他的學生通常都很有禮,可是有一位學生長得很醜,面部有些缺陷,人們常譏笑他,令依納爵非常難受,部分原因是因為這人是他奶媽的兒子;他繼承父業,是個鐵匠。依納爵在眾人前稱讚他,預言他會是個偉大人物。也許這話給這名學生擺脫了別人的譏笑,譏笑會妨礙人成為他們希望自己要成為的人。無論如何,成為神父的渴望在這鐵匠心中紮了根,後來他成了一位傑出的聽告解司鐸。 我們實在不能預知一句親切的、恰到好處的話能產生的結果。 反省: 依納爵不是向羅耀拉家族要什麼,也不是要住在官邸,而是要播種天主的聖言。 你可以回想一下,別人以一種親切體諒的方式,向你說話所產生的結果嗎? (待續) 《踽踽獨行:依納爵.羅耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola) 訂購資訊 https://is.gd/kPsAzH

由聖神而生──莊清廉神父

「風隨意向那裏吹,你聽到風的響聲,卻不知道風從那裏來,往那裏去:凡由聖神而生的就是這樣。」(若3:8) 滿懷著感恩的心,感恩過往歲日中,天主帶領我的奇妙化工,我不得不將榮耀歸於天主! 自我出生,直到造就成現在的我,天主一路引導著我。是祂,在某個時空下給予我生命,我出生在一個充滿愛的家庭,家人們彼此相愛,也彼此互助;我的雙親都出生於虔誠的天主教家庭,這讓我體會到父母親為何總是那麼地替他人設想及熱心助人。從我們的家走到所屬的堂區,只要六分鐘,所以每個主日,我會和父母親一起前往教堂參加彌撒,他們逐一地教導我彌撒中的一切。 我的成長年代適值1929年的經濟大蕭條時期,及第二次世界大戰,祈求世界和平的《玫瑰經》祈禱每週伴隨著我們,人們通常沒有「多餘的」錢,而且每個人都必需要節儉地過生活。在天主的栽培中我成長了,而聖神的光照,透過家庭、堂區、小學、中學、以及天主所有奇妙的創造物,不斷地引導著我! 我們堂區的學校剛好在教堂的旁邊,很有福氣的我,八年的初級教育,都是由童貞聖母會(BVM)的修女們教學和指導;當我在八年級時,我己經考慮要當神父,之後直到中學的第四年,我斷定我喜歡慈幼會會士的團體生活,及他們協助和引導青年的工作。但天主有衪的計劃!當我被安排要簽署加入慈幼會的申請書的前一天早晨,醒來之際,一個想法突然閃過:「我要成為一個耶穌會士!」無論如何,那個「靈光一閃」,在我就讀聖依納爵學院的中學四年中,也含有一段天主慈愛引導的過程。 在我做初學生和培育階段,我們曾經和在中國被監禁、被驅逐出境的耶穌會神父們談話;同時也有來自南美洲的讀書修士,跟我們練習英語,那時他們已準備要去台灣。在我唸哲學的最後一年,我並非班上五位自願去台灣的人之一,而且我已經被指派到聖博敏預備學校試教,但在那個夏天,耶穌會加州省突然需要一位讀書修士去羅耀拉中學教書,所以我在羅耀拉中學教代數II和荷馬希臘語的日子中,完成了我的試教。1962年,在我第三年試教結束時,省會長問我是否還有興趣去台灣?很自然地,我回答:「是的!」 雖然受到吸引而想當神父是在我八年級的時候,但是在高中時期,我更被一個修會所吸引,在那裡我可以有更多的機會帶領青年,我越來越覺得,青年們的人生階段,需要更多的指引;當我在羅耀拉高中三年的試教期間,我能夠更清楚地看到,耶穌會士與青年的來往、可以幫助青年們成為善良、有德性的及負責任的成人們;我一直保持著對青年們的關心。 當我領受鐸品之後,第一個被派遣的使命,是擔任新竹市郊區一個小堂的本堂神父。在我瞭解本堂狀況之後,我的首要任務是蓋了一座籃球場,然後打開大門,邀請包括非天主教徒在內的鄰居青年們進來打球;而接著的任務就是把一個舊的儲藏室,變成一個硬木地板的會議室,提供給堂區的天主教高中青年使用。我在這個堂區服務了九年之後,另一個堂區需要一位本堂神父,所以我被派到聖保祿堂服務。 那時候,聖保祿堂並沒有太多的青年們,所以在培育教友們信仰生活的同時,我把重心放在堂區的幼稚園和傳協會。七年以後,我發現新竹市的堂區情況大致相同,我詢問長上,去一所我們耶穌會辦的高中服務的可能性,所以在1986年,我被派到新埔內思高工,五年中我主要協助青年的活動。然而從1993年開始,我的主要工作轉為需要使用英文的工作,所以我和青年以及堂區的接觸,相對就變得少了。 反觀今日的社會現況,我們看到了不只是青年人,還有許多其他人,在人生不同階段中及生命道路上,他們也需要祈禱、指引和帶領!所以神父的工作並沒有減少,反而是大大地增加了! 我這一生不斷地對天主祂無限的愛與慷慨感到驚奇!因為祂選擇了我,讓我在耶穌會中的五十年能分享祂聖子的司祭品位,讓我的每一天,都能和祂的聖子一起,向天父獻上獨特無盡的犧牲,那是只有祂的聖子,為了眾人的救贖,所能夠奉獻的! 整理於莊清廉神父晉鐸金慶

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XXXVI

第三十六章:最後一次回家,1535年 家鄉的空氣 一五三五年,依納爵的健康嚴重惡化;每隔十五天左右,胃會劇痛,隨著便會發燒。有一次,他的胃持續十六個小時在抽搐。依納爵死後的驗屍報告顯示,是膽石引發這些劇烈陣痛。最後,當所有療法都無效,醫生建議說,還有一種方法可以嘗試,就是回國,呼吸家鄉的空氣。 這一次,依納爵「讓自己接受同伴們的勸告」。他們除了健康理由,還加給他其他返國的理由:他可以拜會西班牙同伴們的家人,幫他們辦理一些事務。依納爵知道,他和同伴們在致命山所發的聖願是嚴肅的,所以,離開為他並無後顧之憂。他知道團體是不會解散的。就這樣,闊別了十三年,他在一五三五年春天,打算回家,並相信這是彌補他愛慕虛榮,趾高氣揚這等醜行的機會。 好聲譽 當他正準備離開巴黎時,一個驚人的消息傳到他的耳鼓:有人向巴黎宗教裁判所告發他。為免人誤會他逃走,他去見檢察官,說明自己即將遠行,還告訴他「他有同伴」。肯定是因為他關心他的同伴,所以他請求檢察官對他的案件進行審理並作個了斷。檢察官全不著重對依納爵的指控,反極之渴望看看他的「神操手稿」。檢察官讀過後,高度讚揚依納爵,並請他給他一本。依納爵爽快地送了一本給他,卻不滿足於檢察官那番讚揚的話,堅持要他正式交代訴訟的判決。此事最終在一五三七年作了定斷。 由此可見,當涉及正統性的問題, 依納爵絕不含糊,認真地保護自己的名聲。 他離開巴黎前,探訪了一個在巴黎讀書的馬略卡人。這人叫傑諾尼摩‧納達爾,曾坦白告訴依納爵,他在最近一場病得幾乎要死的疾症中,感到害怕。依納爵的明確回應:「十五年來,我都不怕死亡」,令他留下很深刻的印象。但這年輕的馬略卡人,仍然懷疑依納爵和他的團體的正統性。儘管依納爵向他勾劃了未來的發展大綱,嘗試藉此驅除他的疑慮,甚至告訴他,他曾在阿爾卡拉和薩拉曼卡受到迫害,後來都證明是清白的,都無補於事。這位馬略卡人當時手上拿著一本新約聖經,向使他有些厭煩的依納爵說了這番道別的話:「我只想追隨這本書。我不知道你們結果會怎樣,但請永遠不要再來打擾我」。納達爾後來返了本國馬略卡,做了蒙席,但始終得不到平安。多年後,他在羅馬再次遇到依納爵,並於一五四五年加入耶穌會,成了仰慕依納爵最傑出的人物之一。 啟程回家 一五三五年三月底,矮個子巴斯克人依納爵,在法國首都巴黎住了七年之後,終於離開,以後再沒有踏足此地。他跟同伴們道別,並許下在威尼斯再見。他們計劃在一五三七年一月二十五日,聖保祿宗徒歸化慶日,離開巴黎往威尼斯。離這一天還有一段很長時間,但依納爵相信可以把團體交給法伯爾照顧。這時,團體共有七位成員:沒有人明確知道前路是什麼,但可以肯定是朝向新的發展。依納爵再次單獨上路,但不是徒步。「他騎著同伴們給他買來的一匹小馬,獨自走向家鄉,體力愈行愈有」。其他同伴則留在巴黎完成他們的學業。 依納爵這次返西班牙,是暫別他的人生旅程。一路上,他有很多時間思量抵埗後該作什麼。何不隱姓埋名,喬裝乞丐,住在家鄉阿茲柏提亞鎮的收容所?但他的哥哥接得他踏上歸程的風聲,就干預了他的計劃。兩個武裝人員先是匆匆在他身邊經過,跟著便是緊隨其後。依納爵坦言:「他感到一陣恐慌」。在這情況下,沒有什麼比與他們交談更好的了,依納爵的確與他們談起話來。兩人原來是哥哥派來找他的傭人,但都被他勸服,折返羅耀拉堡。 一五九五年,他的神父哥哥伯多祿的私生女,記得依納爵這旅程中的另一個故事:在一個黃昏,依納爵住進一間客棧。店主沒有認出這名客人,卻向另一位商旅提及他。這人恰巧是依納爵老家的養子。此人與店主透過門縫,偷看這神秘的旅客,看到他跪在房子的中央祈禱。商旅認出他就是依納爵,便立即回去向羅耀拉府報告這個好消息。但依納爵繞過羅耀拉大宅,住進阿茲柏提亞鎮上的瑪大肋納收容所。現在他呼吸到,自一五二二年春天起,便一直沒有呼吸到的故鄉春天的空氣。至於這個小鎮,卻呼吸到一個不一樣的依納爵。他不再是那個血氣方剛,雄糾糾的帥騎士,而是個孱弱瘦削,手無寸鐵的病人;但那種追尋「偉大理想」的熾熱,絲毫未減,焦點上卻根本變了。 反省: 依納爵在以前追求「偉大理想」的熾熱絲毫未減,焦點上卻根本變了。 你從前的理想如何?經得起歲月的洗禮? (待續) 《踽踽獨行:依納爵.羅耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola) 訂購資訊 https://is.gd/kPsAzH