第三十七章:行乞和傳道,1535年

怪乞丐

依納爵鄭重給我們留下他回羅耀拉的記錄,完全沒提他在阿茲柏提亞引起的哄動。「就這樣,他去了收容所,稍後,在一個適當的時間,到附近行乞。在收容所,他開始跟那許多來探望他的人講論天主的道理,仰賴天主的恩寵,效果很好。他一到收容所,便決定每天給孩子們講教理,他的哥哥徹底反對,說沒有人會來聽他講道。他回答說,只要有一個就夠了。當他開始講授之後,許多人風雨不改地來聽他,包括他哥哥在內」。這些被記錄下來的,當然是真的,但都只是撮要。

六十年後,在籌備宣布依納爵列真福品的過程中,人們仍可聽到依納爵的步履在家鄉響起。不少證人曾經見過兼聽過他說話,當中很多是當年十至十五歲的孩子。他們充滿好奇、團團圍著這個成年人總在談論的怪乞丐。當我們將這些零碎的民間回憶彙集,便能重組依納爵人生的這一頁,甚至包括一些意想不到的細節。一個十二歲的女孩,當時是收容所的僱傭,說依納爵到埗的時間是一個星期五的下午五點鐘。她補充說,有一天她發現依納爵的苦衣和補贖用的腰間鎖鏈。又有人說,他的家人從羅耀拉帶來一張牀放在收容所,但依納爵拒絕使用。家人認為,羅耀拉家族的人不宜在收容所與乞丐同住,且在抵埗的第一天,便挨戶行乞,更有失體面。他的外貌仍鮮明地活在見證人的記憶裏,他穿著襤褸的深啡色嗶嘰布衣衫,涼鞋是用粗麻布做的,有時他會把鞋掛在腰帶上。

依納爵在一五三五年四月初到埗,翌日開始行乞。由於他的身分,他得到很多布施,有人甚至開始給收容所送禮物。依納爵把收到的全部送給與他同桌吃飯的窮人。一位老人家描述:

依納爵為自己的行為,向哥哥道歉。

但他告訴哥哥,他來阿茲柏提亞不是向羅耀拉家族要什麼,

也不是要住在官邸,

而是要播種天主的聖言。

他的主要活動,除了乞討,就是宣講天主的聖言。

傳道員

收容所的聖堂是依納爵慣常與人聚會的地方,不久,聖堂就顯得太小,不敷使用。他只好在戶外講道。人們蜂擁而來,甚至有人為了看得更清楚而爬上樹,收容所周圍的草和灌木,都被群眾踩枯了。有些日子依納爵是在堂區的聖堂宣講,並在那裏公開告明,說自己年少時偷過水果,連累無辜者受重罰。每個證人都記得他講解天主十誡時的熱忱,及儘管他音色尖細,站在很遠的人都能聽到他語帶的感染力和震懾力。有見證人回憶說,有時依納爵會用些陌生詞彙,身為孩子的他們,只能聽懂一部分。有個見證人記得自己的母親談及「靈魂的三司:記憶、明悟、意志」。另一位見證人永遠不會忘記依納爵怎樣強調天主十誡中的第二誡和第六誡。他譴責姘居,因為這會摧毀婚姻;他幫助夫妻破鏡重圓,會寫信給遠走的丈夫召他回來;也會幫助化解父母子女之間的怨懟。

改變生命

依納爵講道的效益,很快就能從人們的道德生活中,找到印證。褻瀆天主的話減少了,人們放棄玩撲克牌和賭博,許多沉淪於罪惡中的人悔改了。其中一個特別重要,證明他的影響力的例子,是三名妓女的皈依。她們的名字在六十年後,人們仍清楚記得。一位表親,記得其中最有名的妓女,親口說:

「依納爵的話敞開了我的心。

我一直在侍奉庸俗的世界,

現在我想侍奉天主」。

其中兩人皈依後去羅馬朝聖,一人死在途中;第三人因年長,不敢朝聖,做了隱修女。有證人斷言:「他想給每一個人做的,他都做到了」。看來,是在讚美他有勸化人的能力。

依納爵最常作,且認為最重要的,就是最卑微的:給兒童講要理。有位見證人說,能跟依納爵學要理,是她畢生的福氣。他教小孩子祈禱,喚醒他們的宗教情操,並講解天主的誡命。他也教成年人,他的學生通常都很有禮,可是有一位學生長得很醜,面部有些缺陷,人們常譏笑他,令依納爵非常難受,部分原因是因為這人是他奶媽的兒子;他繼承父業,是個鐵匠。依納爵在眾人前稱讚他,預言他會是個偉大人物。也許這話給這名學生擺脫了別人的譏笑,譏笑會妨礙人成為他們希望自己要成為的人。無論如何,成為神父的渴望在這鐵匠心中紮了根,後來他成了一位傑出的聽告解司鐸。

我們實在不能預知一句親切的、恰到好處的話能產生的結果。

反省:

依納爵不是向羅耀拉家族要什麼,也不是要住在官邸,而是要播種天主的聖言。

你可以回想一下,別人以一種親切體諒的方式,向你說話所產生的結果嗎?

(待續)

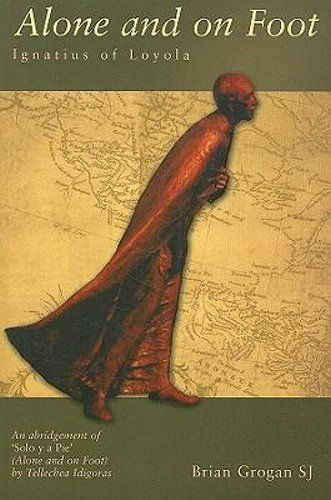

《踽踽獨行:依納爵.羅耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola)

訂購資訊 https://is.gd/kPsAzH