第四十一章:與未來的教宗意見不一,1536年

革新司鐸?

卡拉法主教在一五五四年當選教宗,取名保祿四世。發生在一五三六年的事表明,即使他與依納爵有相同的目標,即成立一個「革新司鐸」團體以幫助教會,但兩人性格不合。他們待人的方式,南轅北轍。卡拉法主教對郝塞斯所做的是陰險的,甚至客觀地說是詆毀。他使跟依納爵做退省的人,心裏極度懷疑依納爵的正統性,甚至企圖要日漸加深他們的懷疑。依納爵和卡拉法主教曾面對面談論,而談話都集中在革新司鐸 ── 這些司鐸名為泰阿蒂尼 ── 屬卡拉法管轄。兩人深入討論這話題時,卡拉法不禁大發雷霆。二十年後,身為教宗的他,仍未能掩飾怒火。

我們從依納爵寄給卡拉法的一封信中,得悉依納爵的觀點。他似乎不關心信的內容是否經過慎思熟慮了,他直率得驚人,以一個平信徒的身分,站在主教面前,請他用情,用善意,用真誠,來接納他的信,如同他懷著同樣的心情寫那封信一樣。

他一開始就指出一個不容否認的事實:卡拉法在一五二四年創立的泰阿蒂尼團體,發展緩慢。「像小人物經常在偉人前做的」,他膽敢道明他認為這團體為何沒有發展的原因。第一個原因是卡拉法自己的生活方式。依納爵說,他可以理解卡拉法作為團體的領袖,因尊嚴和高齡而穿著較好,但他亦相信,「有智慧的做法」,是效法古聖先賢,如聖方濟各‧亞西西和聖道明,給追隨他們的人豎立榜樣。

領導人不應該放縱自己,奢華享樂,而應該以德服眾。

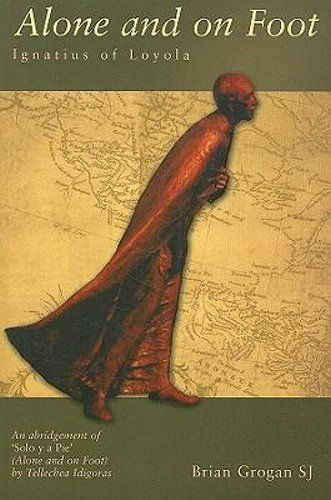

依納爵在《自傳》中,

用了相當多的篇幅來申述這個原則。

然後,依納爵談到卡拉法創立的這個新團體本身。他說,泰阿蒂尼太專注於自己的團體,沉醉於詠唱日課,靠人施捨,不出外傳教,不做補贖善功,不肯受乞討的羞辱。依納爵不敢在信中寫下其他更重要的事了。從對泰阿蒂尼這些負面描述來看,我們可以推斷依納爵在他生命的這個階段,對一個理想修會所懷的期望。

千錘百鍊

依納爵對卡拉法坦誠而不留情面的評語,造成了兩個領導人關係破裂的導火線。當卡拉法晉升樞機,並到了羅馬,依納爵將要忍受他赤裸裸的憎惡。依納爵從未透露過他與卡拉法面談的細節,我們只知道,其間他除了批評卡拉法的思想,亦表白了他個人最深的信念。

在他看來,

只有英雄氣慨和行為,才能真正抓住人心,衍生生命。

依納爵夢想造就的是經得起實戰考驗的英雄,

而不是藏身於城市中心的隱修士。

幸好,他留在巴黎的團體,將在一年後重聚,他的夢想不久就要變為現實了。

依納爵留在巴黎的幾位精英,沒有令他失望。雖然他返西班牙休養,令他們難過,但他們的關係非常牢固,好像即使沒有依納爵,團體都會繼續發展似的。他們都專心求學,且持續每週辦告解、領聖體和每天做默想。他們之間的親密情誼,把他們繫在一起,大力支持著每一個人。畢竟,真正使他們團結的是基督,而不是依納爵。這解釋了為什麼依納爵不在,他們仍然在一五三五及三六年,重宣他們在一五三四年八月十五日在致命山上一起宣發的聖願。

新同伴

他們因有三位新同伴加入而欣慰,三人都來自法國,其中傑伊和布諾特已經是神父了。他們透過當時團體中唯一的神父法伯爾,認識這些最早期的同伴。他們以法伯爾為首,他不是長上,也不是第二個依納爵,而是在團體中輩份最高。團體的凝聚力來自大家將神操實踐。法伯爾擅長用依納爵神操的方法待人,他有擅聽告解的殊恩,有真正能同情別人的神恩,所以他吸引了很多人。眾多來向他懺悔的人當中,有一位叫鞏路易‧剛卡威‧卡馬拉,年僅十七歲,是葡萄牙人。依納爵在一五五三至五五年間就是向卡馬拉口授他的《自傳》。

一五三六年十月三日,依納爵在威尼斯時,法伯爾、勞德理格、撒爾墨龍、鮑巴第拉、傑伊、庫杜萊和布諾特都獲得了文學碩士學位。這個學位雷奈士和沙勿略早已拿到了,但兩人卻未能取得神學碩士學位,因為這要用多幾年時間,而他們打算離開巴黎的日子,即一五三七年一月二十七日,很快就到了。實際上,他們要將這個日子提前到一五三六年十一月,因為法國和西班牙開戰了。離開巴黎前,雷奈士和沙勿略取得曾經在巴黎神學院,讀過一年半神學的一紙證明。

反省:

在依納爵看來,只有英雄氣慨和行為,才能真正抓住人心,衍生生命。

你是否發現自己,總被別人的英雄行爲所折服?

(待續)