神學、大公對話、國際法,以及保護人權:這些是今年“拉青格獎”兩位獲獎者作出貢獻的領域。這個獎項由若瑟·拉青格-本篤十六世梵蒂岡基金會頒發,今年是第12屆。

耶穌會士費杜榮獲2022年“拉青格獎”

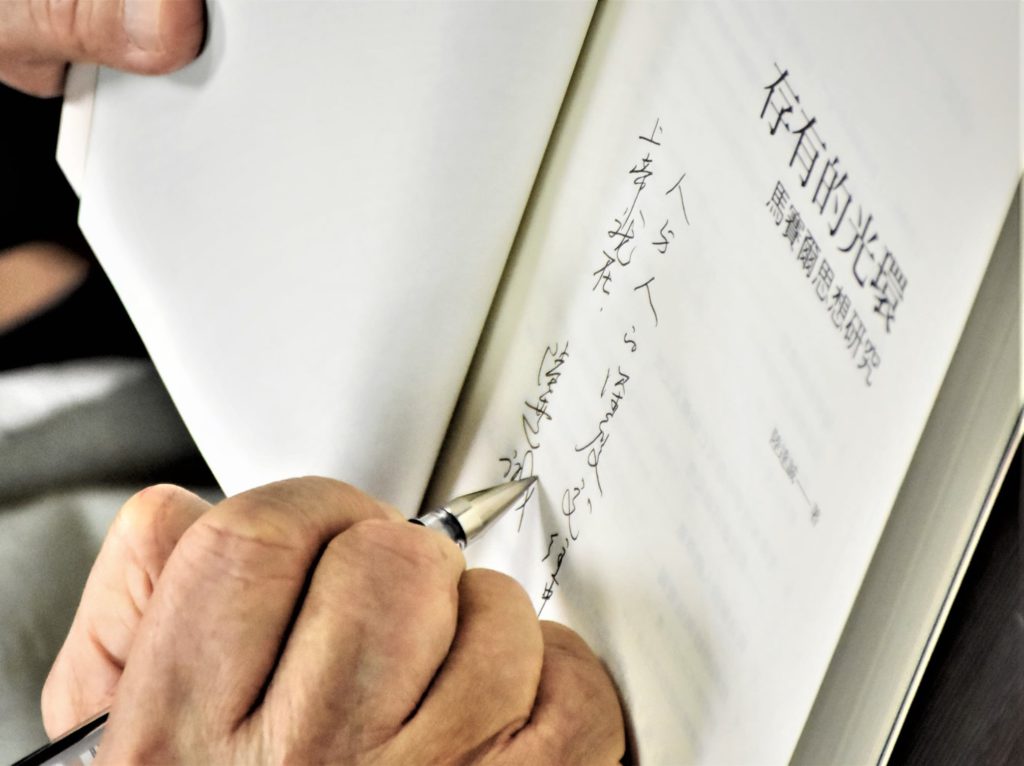

陸達誠神父新書《存有的光環》

閱讀《存有的光環》, 不自覺的,嘴角上揚, 充滿希望,感受來自天上的恩典。 陸達誠神父專研馬賽爾(Gabriel Marcel)思想, 他將對馬賽爾的所思所想,整理為《馬賽爾的光環》, 2006年由輔仁大學出版社出版,初版印量售罄即絕版;

我們可以相信天主的存在

異議 1: 相信神存在的只是一些單純的人士,把傳統的虔誠心留存下來,他們對科學知道的不多,更不知道如何去確定數據。 異議 2: 當科學知識還未發達,人對什麼事也深信不疑,那個時期人是最容易相信神的存在。但現在科學不斷進步,他們再也不可能相信神的存在。 異議 3: 人害怕死亡和對未知事物的恐懼,他們但求心安理得便相信神。人造神,只是為了減輕存亡搆成的惶恐。 異議 4: 世上的邪惡早已否定神的存在;神怎會容許邪惡與無辜者及沒犯錯的人對峙?邪惡一向和神的存在是對立的。

速食哲學┃笛卡兒還說了甚麼

勒內.笛卡兒(René Descartes,公元1596-1650)想摒棄所有懷疑論,藉以建立一個無可置疑的知識系統。他提出了一個方法,然而,很諷刺地,這方法是由懷疑開始。這並不表示在現實中他不會作出任何判斷或決定,但作為一個新的哲學的方法,他決定先除掉可能產生懷疑的源頭。因此,笛卡兒的態度稱為「方法的懷疑」。

速食哲學┃懷疑是明智的選擇嗎

西方哲學始於公元前第五世紀的希臘思想家。我們探討過,哲學是從問「為甚麼」開始,而這是當時希臘思想家之辯論:「為甚麼」,或事物的起因或原因,稱為 arche。 討論持續之際,一群不太熱衷於尋找真理但致力於修辭或討論的藝術的人開始崛起,其目的是說服他人成就個人的野心。由此可見,我們見到政治正確的語言並不是在我們的年代才誕生,亦非後真相時代的產物。哲學和神學界的錯誤在歷史上不斷重演。 這群擅長「甜言蜜語」的人稱為「詭辯家」(Sophists)。對於他們的主張,高爾吉亞(487-376)曾用一句話總結他們道:「沒有甚麼是。如果這裡有(甚麼)東西,人不可能知道它。如果人能夠知道它,那它絕不會是可傳播的。」這顯然和我們先前學習的恰恰相反:事物是存在的,我們可以認識它們,我們可以傳達我們對它的想法。高爾吉亞的立場是自相矛盾的。如果這立場是對的(即「沒有甚麼是」,「人不可能知道它」和「那它絕不會是可傳播的」),那麼高爾吉亞如何得以對它們作出任何聲明呢? 事物的起因的討論衍生了不同的意見,當一些人面對不同的意見時,他們並沒有驗證爭議的正當性,而是不持有任何立場。皮羅(Pyrrho of Ellis,公元前360-270)就是這例子的代表人物。他認為,最好的態度是不作出任何判斷,不持有任何意見和停留在懷疑的狀態。這是他實踐寧靜生活的公式。這是皮羅版的懷疑論。在實現生活中,它是不可能的。從我們起床那一刻起,我們便要作出很多判斷和選擇。按亞里士多德所言,如果我們沒有作出選擇,我們的生活便像蔬菜一樣。 另一群懷疑論者是為「新學院派」(New Academy)。如果說皮羅暫緩對所有事情的判斷,那麼「新學院派」的教導是,我們其實可以認識(事情/物),但卻不能肯定它。再者,我們只可以持有意見,意見能夠反映了事情很有可能是(這樣),但卻不能確定是(這樣)。 數世紀後,塞克斯圖斯.恩丕里柯(Sextus Empiricus,公元二或三世紀)復興了皮羅主義。米歇爾.德.蒙田(Michel de Montaigne,公元1533-1592)將其思想重新浮現。蒙田宣稱我們不能依靠感官或理智帶給我們確定性。所以,我們如何能夠確定(事物/情)呢?我們要依靠神聖的啟示。這和馬丁路德不信任理智和唯信主義的想法很相近。 勒內.笛卡兒(René Descartes,公元1596-1650)想摒棄所有懷疑論,藉以建立一個無可置疑的知識系統。他提出了一個方法,然而,很諷刺地,這方法是由懷疑開始。這並不表示在現實中他真的會懷疑,它只是一系列的程序或方法,他決定先除掉可能產生懷疑的源頭。因此,笛卡兒的態度稱為「方法的懷疑」。 那麼,這些可能產生懷疑的源頭是甚麼呢?他指出了三個,三個源頭都是他腦海以外的:感官,信仰和過去所有哲學家的論說。換句話說,他需要擱置所有已經接收了的知識。為何他認為它們是可能產生懷疑的源頭呢? 我們下一次會繼續討論它。 文/文祖賢 譯/吳志濠 本文轉載自號角報,版權均為原作者所有。

速食哲學┃「心」一詞呢

我們說了許多和人有關的事情,但我們對「心」一詞卻隻字不提。由於這詞和人性的關連太密切,故此一個「無心的人」常被認為不是人。聖經提及它至少有一千次。然而,它卻不在聖多瑪斯提及的眾多的官能中(感官,傾向,理智和意志)。為甚麼?因為這詞彙「心」是類比的。它在不同的情況下被使用,而當中都有著同樣的用意,即人的存有深處的東西。讓我們現在探討它不同的用意吧。 「心」一詞代表人性情感整個幅度:愛和恨(參考多俾亞4:13);喜樂(參考申命記28:47;撒慕爾紀上2:1;箴言15:13,15;聖詠13:6);痛苦和憂傷(參考聖詠13:3;箴言15:15;若望16:16);懼怕(參考若望14:1);志向(參考雅各伯3:14);憤怒(瑪加伯上2:24); 希望(參考德訓篇 14:2);失望(參考 若蘇厄 2:11);或勇氣(參考瑪加伯下 1:3)。 但不只這樣:心並不只關係到我們的情感。心也代表理智。「心不僅有,而且認識,瞭解……吾主訓斥經師道:『你們為何心生惡念?』(瑪竇 9:4)」(聖施禮華,《基督剛經過》,164) 再者,心也代表一個人的意志,「引導整個人的靈魂肉體,趨向其善的人格」(《基督剛經過》,第164點),和堅定他所作出的決定:「因為你的財寶在那裡,你的心也必在那裡」(瑪竇6:21)。 它也可以代表整個人。聖施禮華說道:「當我們說到某人的心時,不只是指他的情感,而是涉及他與人友愛交往中的整個人格。聖經為了幫助我們明瞭天主的事理,採用充滿人性味兒的詞語『心』,來表示思言行動的總結與根源,表現和基礎。人的價值即其心的價值……」(《基督剛經過》,164) 心「一詞」也關係到良心,「即按聖經所指是人的最深之處,人就是在那深處決定是否接納天主」(《天主教教理》368)。 但「良心」指的是甚麼?是一種感覺嗎?不,不是的。 要明白良心是甚麼,我們需要返回理智的三個運作:(1)領悟、 (2)判斷和(3)推理 (參閱「 速食哲學 」第7篇)。良心在判斷一項行為為善或惡時,它便是理智的行為。我們知道理智的第二個運作(判斷)引領我們肯定或否定,例如:「這貓是黑色」(肯定),或「這貓不是白色」(否定)。當肯定或否定的行為牽涉到行為的善或惡時,這便稱為「良心」。例如,當我和自己說,「我在說真理」或「我現在不是在做我應該做的事」,或「我正在在沒有批准的情況下奪取別人的東西」(盜竊)等等,這些情況我的良心正在行動。這些判斷是良心的行為。 正如一個人可以誤解或錯判他人,同樣,一個人也可以因為無知或錯誤而擁有錯誤或不當的良心。正如理智需要被培育和教育,同樣,良心也需要被培育和教育。 文/文祖賢 譯/吳志濠 本文轉載自號角報,版權均為原作者所有。

速食哲學┃甚麼令人更自由

在剛剛過去的一週,我們了解一些限制我們內在自由的因素:過度活躍的想像、無知、錯誤、強烈的情感如恐懼和憤怒,和軟弱的意志。我們也談論過,自由的能力能幫助我們超越這些限制。一個人因而能強迫自己從事一些他本人並不喜歡之事(如早上起床,仁慈對待令人討厭或相處中令人厭悶的人,或從失敗中振作等等),這些這些都是自由在人身上展現的標記。 當然,自由也有其自相矛盾之處:當我們選擇的時候,我們限制了自己(的選擇),但當我們限制自己於一個選擇時,這預備了我們超越自己,意圖突破自己的能力。 一個人選擇成為醫生時,他限制了自己的選擇,他限制了自己。但是,作出了這個選擇後,他準備自己去救人。如果當初他沒有作出這選擇,往後他便不會有此能力。 正因為自由是「紮根於理智和意志」(《天主教教理》1731),這表示如果我們發展理智和意志,我們定能以更大的自由來行動:我們更能作出知情和明智的選擇。當我們發展自身的思考的能力和意志的能力,這意謂恒常的把這些能力恰當的運用著。隨著時間和經常的重複使用,我們形成了習慣,良好的習慣。這就是德行了——良好的習慣。良好的習慣使我們更自由。德行是解放我們的。 例如,當一個人從別人身上聽到或閱讀一些事情後,在下定論以前懂得搜證事實,或當他會花努力梳理自己的想法時(參閱「速食哲學」第9至21篇),這人便學會了更會洞察別人對他說的話,他養成了批判性思考和明智之德,這為使用自由是多麼重要呀。對比其它不會檢查事實和依賴傳聞、第一印象、怪念頭、偏見、感覺或處事任憑直覺的人,這人很有可能更能做出更好的選擇。 除此之外,如果這人能從(1)他的喜愛之物中有節制地使用它(節制之德)、(2)即使事情不容易但依然完成他的職責(剛毅之德)和(3)給予他人所應得的(正義之德),使能夠從中堅強自己的意志,這人很有可能更能做出更好的選擇,不單是為了自己,也是為了社會這個大群體。 智德,義德,勇德和節德是人性四個攸關重要之德行(又稱「四樞德」)。我們發展和獲得人性德行的方式,和運動員從其運動項目中發展他所需的力量和技能的方式同出一轍。我們需要計劃,頻率,穩定和決心。 人性德行解放我們於自身本有的動物本能。它們使我們更像「人」,更成熟,更自由。一旦我們養成它們,我們便不會成為環境的受害者,「使我們不再作小孩子,為各種教義之風所飄盪,所捲去,而中了人的陰謀,陷於引入荒謬的詭計」。(厄弗所書4:4) 然而,為基督徒,這裡還有更多。因為除了我們養成的德行外,天主還增加我們所擁有的。祂賦予我們恩寵,超性之德和從聖神而來的七恩。 但這些事情不會侵犯我們的自由嗎?我們下次會回答這疑問。 文/文祖賢 譯/吳志濠 本文轉載自號角報,版權均為原作者所有。

速食哲學┃甚麼因素能限制我們的自由

自由是「紮根於理智和意志」《天主教教理》1731。在人(有別於天使)身上,這兩力量不能單獨運作——它們也會被其它因素所影響。讓我們一起探討這些因素。 無知或錯誤。無知與錯誤不同。無知是缺乏知識,是缺乏資訊。另一方面,錯誤是有缺陷的判斷。無知是,例如,我不知道這東西到底是紅或藍;錯誤是我錯判這紅色的東西為藍色的東西。無知與錯誤是理性的缺陷。我相信我們猶記得因無知或錯誤而下的決定,和它們所帶來的苦惱。 無知或錯誤和堅強的意志。想像一架擁有強大引擎的車輛在晚上行駛而不開車燈。這裡比喻一個擁有堅強的意志,卻知識貧乏或判斷有缺陷的人。(簡直是)一個致命的混合體。 記憶力或想像力。我們先前見過我們的理智需要記憶力和想像力來獲取知識,但有時候它們的行為「征服」了理智。人多麼容易讓他的好/壞記憶或想像左右他的理智,阻礙他對手上的事情作出客觀的評估和制定合理的解決方法。記憶為作出明智選擇尤其重要,但理智也需要衡量它的價值。想像並不是壞事一樁,但想像力也要被理智帶領著。 情感或感情。情感是我們由內部器官(尤其是記憶,想像和本能)因受到刺激而衍生的「動物 」反應。強烈的情感經常源自清晰的記憶和想像。原祖父母在犯下原罪以前,他們的器官和情感能完美的受到控制。但他們的決定「如同天主一樣」(創3:5)卻改變了一切。因此,他們變得更像動物般,即由情感主導理智和意志。 軟弱的意志。原罪削弱了原祖父母和其後代的意志。我們所有人都在日常生活中體驗到軟弱。即使在某些時段我們明確知道當下需要做的事情是甚麼(例如:起床,處理一件苦差,或只專注於手頭上的事情),我們也能體驗到這軟弱。這些事之所以發生,不是因為我們缺乏知識,而是因為缺乏意志。 恆常想像,強烈的情感和軟弱的意志。這是死亡組合。軟弱的意志在豐富的想像和強烈的情感所支配下,會阻礙一個人育成成熟和平衡的人格。這類人會容易被生活中的混亂弄得翻來覆去。他會成為環境中的受害者,無法掌握自己的將來。最後只會一事無成。再者,這人因缺乏知識或判斷上有缺陷,甚至不知道事情為何衝著他而來,和如何振作精神。 人的一生好比一場掙扎,一場「服役」(約7:1)。這想法不只包含宗教的價值,也包含人性的價值。它是一場塑造腦海的掙扎,一場鍛煉意志的掙扎,一場訓練(但不是抑壓)記憶,想像,情感跟隨理智和意志的命令的掙扎,一場成為自由和完整的人的掙扎。人是自由的一個徵兆是他能強迫自己做出一些他知道是好的事情,即使他並不喜歡從事這事。 要成為完整的人,一個對象可供我們瞻仰——耶穌基督。 文/文祖賢 譯/吳志濠 本文轉載自號角報,版權均為原作者所有。