傳教的本質不變,方法卻隨著時代潮流在改變。

四十五年來,一批一批的大專學生,由入學到畢業,馮神父陪著同學們的方法也隨著改變。

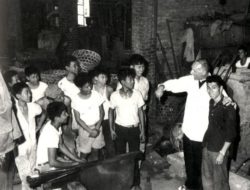

記得六十年代(1970),大專青年們的興趣是利用周末假日尋訪山間溪谷、戲水海邊、夜遊,徜徉在大自然中及參加耕莘文教院的土風舞社(每次至少約有100多人),遠從基隆到中壢都有學生來參與,所以,神父也隨著同學們的需要,學習土風舞,態度比學生還認真,為的就是和大家打成一片。

當時的同學們喜歡來與神父探討生命的意義、價值觀和研討教義的內容、聽道理(慕道)的人好多,一星期有三十多堂課,最早從六點半開始、最晚十一點都還沒結束,神父忙得不亦樂乎,也樂不思疲。

二十一世紀是E世代的來臨,而馮神父在1980年(47歲)即有先見之明,開始學習電腦,每天利用一點點的休閒時間,研究Dos系統、背倉頡、嘸蝦米、大易等中文輸入法,至今特愛使用倉頡跟倚天注音輸入法。後來神父發現很多人在搜尋聖經章節時,往往翻閱很久,於是決定利用空閒時段,把整部聖經鍵入電腦,末後也有教友相助打字,歷時四年終於打完整部聖經,當時網上還沒有中文天主教經卷,而馮神父的搜尋方式,是使用Dos系統的Fine來操作,window系統出來後,請好友洪秋淋寫程式,在window系統下搜尋,效果倍增,感謝天主,可以便利查詢聖經了。馮神父渴望大家多閱讀聖經,當時(1999~2000年)製做大量光碟片任人索取,免費分送,翻印不究,遠至歐美都有人來索取及拷貝。

近十年來,神父更是鑽研科學新知及科技發明,以便和青年學子們交談聯繫,因為青年們崇拜新發明,非常敬佩神父的先進和學習精神,更體會他在言談中的博學多聞(神父有一綽號:新科技神父)。

馮神父最吸引人的地方是:「接待一切人」,使人在他面前可以暢談生活心事,從不被拒絕:「因為我是良善心謙的,這樣你們必要找到你們的靈魂安息」(瑪十一:29)。「凡勞苦和負重擔的,你們都到我跟前來,我要使你們安息」(瑪十一:28)。他常記得週邊人的生日,以簡訊、電話、Email、FB、Viber、Line、QQ、微信等及當面祝賀,讓很多人倍感溫馨,而感覺被重視、懷念、感動,甚至落淚。

馮神父在生活中,最喜歡強調耶穌的訓誨是:

*「如果你們之間彼此相親相愛,世人因此就認出你們是我的門徒」(若十三: 34,35)

*「假使有人說:我愛天主,但他卻惱恨自己的弟兄,便是撒謊的;因為那不愛自己所看見的弟兄的,就不能愛自己所看不見的天主。」(若一:4.20)

*「合而為一」一連說了五次。(若十七:11, 21, 22, 23)。

*「仁愛勝於祭獻」(瑪十二: 7;瑪十九:13)。

*「人子來不是受服事,而是服事人」(瑪二十:28)

只要有神父在的地方,來的人就會“旺盛”,像在台中善牧堂和逢甲立德中心,起先只有6-7人,現在常有70-100人左右,大家都感受到一種親切的氣氛,有他在,我們就覺得好像在天父的大家庭裡歡聚。──文/康念慈、小魚兒

很開心能夠與神父擁有共同的話題-大專同學會,也希望往後有更多的機會與神父相處請益。──文/陳怡叡/彰師大中文四

從認識神父至今,深深覺得神父在生活上的經驗十分豐富。當我困惑時,只要前去詢問神父的意見,都能獲得簡單且實用的答案。經過這一次的訪談,讓我更加認識神父的生活以及面對生命的態度。也會讓我去反思生活當中的意義以及對人相處的方法。我覺得神父與天主的關係非常密切,透過談話能夠更加認識天主,也從當中學習如何去更愛我們周遭的每一個人。──文/簡鼎宸/嶺東科大大二

雖然我不是教友(是一叫就來的好朋友),在大學四年裡,我還是能感受到,馮神父不只是一個傳道者。對我而言,神父就像是我的爺爺一樣,從他身上能感受到他所給人的任何溫暖,最重要的是,神父無所不談,很容易融入我們這群青青學子的生活話題中,我們在他的身上不只可以學習到知識,更可以獲得智慧,與神父的對話,無論是在過去的學習、或是現在的社會環境中,對我來說都是很大的心理幫助,非常感謝神父在大學時的陪伴。──文/林一輝/逢甲大學材料系畢

編按/馮允文神父已於二○一八年三月二十六日在頤福園蒙主恩召。