主內的兄弟姐妹: 英文很恰當地用”Lent”來稱呼「四旬期」,它的詞源意思就是春天,是結束冬天,一元複始,萬象更新的時期。因此,我們常會很適時地在春節、農曆新年期間開始四旬期。在四旬期、新春期間,我們與普世教會一起走向基督內的新生命。

四旬期第一主日:成為與永生相稱的人 Ⅰ

禮儀┃聖伯鐸及聖保祿大殿奉獻慶日

11月18日是我們教會紀念祝聖聖伯鐸,和聖保祿大殿的日子(The Dedication of the Basilicas of St. Peter and of St. Paul)。 梵蒂岡聖伯鐸大殿由興工至完成(1506~1626年),歷時一百多年。她於1626年由教宗Pope Urban VIII宣佈為教會的慶日。 大殿的構築年代(16~17世紀)正是文藝復興最輝煌的時代,也是挑戰至鉅的年代;教會於1517年的再次分裂,基督教(Prostant)崛起,大大的傷害聖教會的合一。而1544年基於護教決心而創立的耶穌會(Society of Jesus),正是聖神護佑這受創教會的明證。展開世界的近代史,天主教的影響力無所不見,此地就是她的中心。徒步於大殿中、廣場前,正像閱歷一幕幕活生生的歷史。她隨著時代重重考驗而屹立不搖、經過兩千多年而歷久不衰,這正是天主聖神的具體工作,也是我們與祂配合的結晶。 本文轉載自方濟會思高讀經推廣中心,版權均為原作者所有。

你說怪不怪

一年冬天,有個村子遭到了嚴重的自然災害,所有莊稼被毀,村子一片狼藉,村民們挨餓受凍,真是可憐至極。 有個慈善家,聽到了這個消息,就動了憐憫之心,決定要親自前去救濟他們。他叫他的手下人帶足了糧食、食油、淨水、衣服,被子等必需的東西,他和他們就直奔那個村莊。

關於復活 Ⅱ

半年後,小夥子高考又落榜了,他來到山上責備神靈說:「我給你提著供品,你為什麼讓我落榜?」神靈一揮手,小夥子看見乞丐的屍體。神靈說:「你見死不救,連乞丐都不幫助,我憑什麼幫助你?」神靈一揮手,小狗的靈魂出現了,吠叫說:「我只求毛毯的一角取暖,你卻踹開了我,神靈為什麼要憐憫你?」故事先講到這裡,情節請大家反思?

關於復活 Ⅰ

寧夏教區的李晶主教,在巴盟教區彌撒中的道理說:復活期八日慶典,中國人見面互相問候:吃了嗎?忙什麼?在哪發財?西方國家在耶穌復活八天內的互相問候:耶穌復活了,這是真的,阿肋路亞。接下來,我從三個方面與大家分享今天的讀經與福音。

四旬期第一主日:成為與永生相稱的人 Ⅱ

取自《伯多祿前書》的讀經二,是我們每次念《信經》時宣誓的信仰。伯多祿宗徒給我們指出天主在耶穌基督內更新一切的事實;耶穌基督經過一次性的死亡而戰勝了死亡,祂不只不再死亡,反而享有永生的光榮,坐在天主右邊,萬物都屈伏在祂權下。《智慧書》在解釋諾厄的得救時說:「不義者在憤怒中背棄了智慧,遂怒殺兄弟而自取滅亡。因他的緣故,洪水淹沒了世界,仍是智慧指引義人,藉著賤價的木材,拯救了世界」(智十3-4)。

四旬期的精神

四旬期開始,我們再一次進入準備迎接踰越奧蹟的時期,認識「四旬期精神」更能幫助我們做更妥善的準備,然而要認識「四旬期精神」則不可忽略四旬期在歷史中的演變,方容易把握其精髓。以下是羅國輝神父《踰越》一書中有關四旬期的摘要。

春節與四旬期的和諧 II

與中國的過年傳說相比,那經受考驗,期待救贖的以色列人,不正像受到怪獸的危害,並渴望平安和幸福的人們嗎?而耶穌就像那位智者,三次擊退了怪獸–惡魔,把平安和幸福帶給了人們,使他們可以過上”恩慈之年”。正如中國人在過年時要祭祖,耶穌在曠野裡也”祭”過祖:作為第二亞當,耶穌同樣經受了第一亞當所經受過的誘惑,但他勝利了;作為法律和先知的成全者,他也在曠野裡度過四十晝夜,就像梅瑟曾為領受天主的法律在西乃山上等了四十晝夜(出24:18),厄裡亞為與天主相遇亦走了四十晝夜(列上19:8)那樣,但耶穌超越了他們。因此,耶穌的”祭祖”不僅僅是慎終追遠,還是繼往開來。我們基督徒也應該把這層新意賦在祭祖行為上。

禮儀┃聖母升天節

「聖母升天節」應是在巴勒斯坦地區,第一個每年開始敬禮聖母的節日。在一篇西元529年由Theodore主教(Bishop Theoodre of Petra)所寫的頌辭上,提到巴勒斯坦地區的隱修士每年均舉行莊嚴隆重的儀式,敬禮聖母。紀念儀式上沒有指出確實日期及詳細情形,卻提到是為了慶祝「聖母安眠」。教會傳統上將這一日定為8月15日。 每年一度的聖母敬禮很快就流傳至全東方教會。西元602年時,毛里求斯(Mauritius)皇帝宣布這一日全國均放假一天,加以慶祝,並正式定名這一天為「天主之母安眠日」(Koimesis Thotokou)。第七世紀時,羅馬拉丁教會立刻跟進,開始以同樣的名稱敬禮聖母(Dormitio Beatae Mariae Virginis)。 在每年敬禮瑪利亞「安眠」的同時,舊傳統依舊盛傳瑪利亞的身體並未腐爛,而是在埋葬之後,因著天主的大能,神妙地立刻與靈魂結合升天了。第八世紀開始,羅馬拉丁教會將這一天改為「聖母升天」節(Assumption)。 聖母升天的事蹟起源自古老的傳說,雖聖經歷史上並無記載,卻逐漸成為普世的信理。在一切說法中,最廣為流傳的是一篇引自約749年時,聖達瑪森‧若望(Saint John Damascene)講道詞的文章(這篇乃由不知名人士附加而上)。文章中提到,東羅馬帝國馬爾強皇帝(Marcian,450-457)和布加里亞王后(Pulcheria)請求耶路撒冷主教在451年加采東大公會議結束後,將瑪利亞的聖髑帶回君士坦丁。據說主教如此回答:「瑪利亞在宗徒的環伺看顧中去世。聖多默要求打開她的棺木時,卻發現她的棺木是空的,因此宗徒論斷她的肉體已經升天。」 雖然這段傳說並非出於聖達瑪森‧若望,然而他的另一篇講道詞中清楚地表達了聖母升天的道理:猶如大自然界將發生的一切,妳那神聖又喜悅的靈魂,與受祝福且無玷的身軀分離了。雖然身體被埋葬,卻沒有腐爛……妳那最純淨無暇的身體並沒有留在泥土裡,而是升天了。聖母,母皇,妳是天主之母。 基督宗教國家對聖母升天的敬禮於中世紀之初即開始舉行,直至基督新教形成為止;然在天主公教中卻直至今日。另外兩個與這個節日有關的事件:「聖母安眠」、「聖母在天受榮冠」也一併包含在這個節日中,一同慶祝。 1950年11月1日,教宗碧岳十二世(Pius XII)頒布《欽定聖母升天》詔書,在《廣賜恩寵的天主》(Munificentissimus Deus)憲章中,正式確立聖母蒙召升天的信條:「無染原罪的天主之母」,卒世童貞瑪利亞,在完成她的塵世之旅後,靈魂肉身一起被提昇至天國的光榮裡。」碧岳十二世並非建立一條新要理,而是肯定早期基督教會的信仰,宣布此一道理乃由天主所示,透過宗徒為中介而流傳下來。這個節日的目的也是為了提醒我們,聖母也參與了耶穌救贖普世的工程,她在天使領報時所表現的堅強信德,正是天主的計劃得以持續進行的關鍵時刻。我們慶祝聖母升天,同時也勉勵自己學習瑪利亞的謙遜自持。

1月29日聖王炳(樂倫)傳道員殉道

St. Lorenzo Wang Bing 天生異人行異事 篤信真神更不同 王炳面醜體高大 目光炯炯臉紫紅 門牙外露額突出 頭髮漆黑鼻準隆 外貌猙獰似惡煞 內心仁厚如聖雄 探望病患不避險 送終安葬是先鋒 眾稱善人世尊敬 熟記要理神業工 父母俱因教難死 胞姊妻舅流徒終 一心為主樂殉道 勇者不懼建大功 省城遵奉神長命 偏遠小縣東南行 傳教常受奔波苦 講道時蒙恩寵榮 一百餘人皈聖教 十多家庭信主誠 毛口小鎮遇舊友 盧廷美君最熱情 林昭貞女願協助 籌建經堂三人盟 王炳捐銀並打樁 榮主聖地指日成 日光初現烏雲至 愚氓掀起反對聲 惡棍贓官互勾結 殘暴知府動刀兵 捉拿聖徒升堂問 如審叛賊五刊橫 侃侃詳談救世理 無知狂夫起無名 推出斬首一句話 冤殺無辜天不平 十三被捕十四斬 公文未曾到北京 毛口場外大樹下 三人同時作犧牲 斬後眾見光球現 紅白光球空中迎 兩道紅光迎男士 一道紅光迎女卿 世人糊塗少是非 天國迎賓亦分清 為主捐軀天憐憫 立升天堂享永生 莫謂升天無憑據 光球奇蹟眾人驚 事後合葬貴陽地 至今墳墓成聖城

基督徒的朝聖 Ⅰ

朝聖是最古老的一種宗教行為,大多數宗教都有朝聖的習慣。朝聖者一詞源自拉丁文”peregrines”,意為”外國人”、”旅行者”,即是到外地(聖地)旅行的人。事實上,朝聖不僅是個宗教行為,還是個十分人性的行為,是人出發去尋根的表達。今天人們去參觀歷史遺址或名人故居的作法,就是類似於朝聖的行為。 基督徒所尋的根,是”萬有真源”,其尋根的歷史極其久遠,可以追溯到舊約時代。以前的朝聖者大多是單個徒步出行,或為規正目的,或為淨化身心,或為悔改補贖。

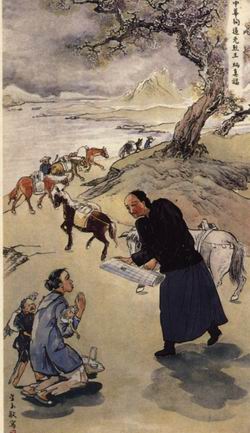

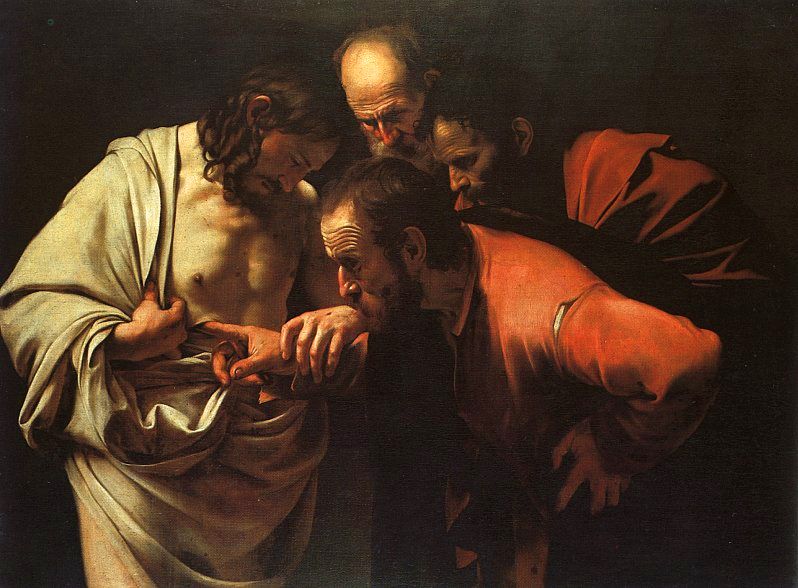

禮儀┃聖多默宗徒慶日

一提到多默宗徒,立刻讓人想到的就是「用手探看基督復活的人」。多默,在希伯來文和希臘文(狄狄摩)中都是「雙生」之意,看來多默是雙胞胎,但我們並不清楚另一位雙生子是誰。 多默,是基督在世時親自揀選的十二宗徒之一,在三部對觀福音(瑪竇、馬爾谷及路加福音)中,提到多默之處不多,但是若望福音,卻給我們留下認識這位宗徒的一些重要線索。 當拉匝祿死後,耶穌要到伯達尼去復活他,以彰顯天主的光榮,門徒們卻擔心當地仇視耶穌的人會殺害耶穌,極力勸阻,但耶穌執意前往,於是,多默勇敢堅毅的鼓勵其他宗徒們說:「我們也去,同他一起死吧!」(若11:1-16) 最後晚餐時,基督預告他將先去父家為我們預備地方,並再來接我們時,多默替千秋萬世的基督徒詢問了一個重要的問題:「主!我們不知道你往哪裡去,怎麼會知道那條路呢?」於是引出耶穌鏗鏘有力的自我昭示:「我是道路、真理、生命,除非經過我,誰也不能到父那裡去!」(若14:1-7) 最被眾人所熟知的,便是多默對基督復活的懷疑了。基督在復活的當晚,就顯現給門徒,當時多默不在場,因此態度十分保留:「除非看見他手上的釘孔,用我的指頭,探入釘孔;用我的手,探入他的肋膀,我絕不信。」而八天後,基督再度來到門徒中間,並讓多默用手指試探他的釘孔和肋膀。多默因此發出了新約中最美麗的信德之言: 「我主!我天主!」,宣示了基督在「聖言」、「默西亞」之外的另一重本質身分。基督並且藉機教導:「沒有看見而相信的,才是有福的」(若20:19-29)。 而基督在海邊顯現,與宗徒們共進早餐,並在餐後三次詢問宗徒之長伯鐸是否愛他,且託付他任務時,多默也是現場的見證人(若21:1-23)。當多默和其他宗徒一起親見耶穌升天後(瑪28:16-20),又一起領受了聖神(宗1:12-14,2:1-4),並如耶穌所吩咐的,往普天下去傳福音! 當宗徒們往普天下去傳福音的時候,有一些證據顯示多默宗徒到的地方是印度。早在大約第二世紀敘利亞的《宗徒的教義》一書中,便提及多默宗徒在印度寫的信,和其他宗徒在各自的傳道地區寫的信一樣,在各教會內被宣讀。四世紀時,教父Ephrem 寫的聖詩中,清楚陳述多默在印度殉道,並埋葬在那兒,以及在印度顯的奇蹟。聖安博(Ambrose) 主教在四世紀時也曾提及雖有高山阻擋,多默仍去了印度傳教。Tours的國瑞主教也曾說聖多默宗徒在印度受難。東方教會的聖人殉道傳更是記載著:七月三日,聖多默宗徒的遺體由印度轉送至中的小島Chios。 1258年,又由船隊送至義大利的Ortona。1556年土耳其艦隊攻陷Ortona,聖堂全毀,所幸聖髑無損。葡萄牙人和Mylapore主教分別於1523和1729年再度挖掘Mylapore的多默墓,發現部分遺髑。教宗保祿五世在十七世紀重申Mylapore為聖多默安息地。1984年,聖多默的遺髑漆封在棺中。香港青衣聖多默堂在1997年由Ortona 請回一小節聖髑,供奉在新聖堂中,供教友尊崇。 香港青衣的聖多默堂,1999年剛落成,頗有值得深思、借鏡處。聖多默堂的兩扇大門上,有十六幅銅畫(四行、四列),包括三大主題。居中的兩行是救恩史。左扇門由上而下各畫幅是:預報救主基督道成人身、基督的誕生、死亡、復活。右 扇門則是:多默認主、基督升天、聖神降臨、多默殉傳道。傳說中,多默在逃避當時統治者Mahadevan朝臣的追殺期間,在聖多默山(亦名 Big Mount)面對他自己刻在石頭上的十字架祈禱時,被追殺他的人由背後用長矛刺死(這是為什麼聖多默的像中,常見他一手 拿長矛的原因)。因此,這幅銅畫中,在多默殉道的血滴下的土地中,有一粒種子,正是:「殉道者的血,是福傳的種子」之意。 左扇門居左一行的主題是教會在中國。自上而下的畫幅是:與印度多默信徒團體甚有關連的敘利亞景教,輾轉在唐朝流行於中國,這極可能是基督信仰首次進入中華文化;利瑪竇儒冠儒服,在中國傳教,是教會本地化的先聲;1926年,六位中國主教,在羅馬接受教宗碧岳十一 世的祝聖;中國歷代殉道者在主內安息,也為中華教會帶來蓬勃生機。 右扇門居右一行的主題則是教會在香港。四幅圖分別是:首任宗座代牧高主教;其後的白英奇、徐誠斌、李宏基三位主教;現在的胡振中樞機、及陳日君、湯漢兩位主教;(註)天主教會在青衣、在香港的展望。 於是,當信友進聖殿大門時,已然清楚救恩史的主要內容,以及天主的教會在斯民斯土中的傳承和角色。 一進大門,在入門處,立即躍入眼簾的是一座十字形、凹陷在地下,可以浸洗的聖洗池。池底,以金色彩石鑲嵌成多默的十字架,有 活水不斷湧出。洗禮時, 候洗者由進門的一端步下十字形聖洗池的台階,浸入水中,表達與基督同死,再由另一端步出聖洗池,表示與基督同生。之後,進入上主的聖殿,與天主子民共融,並一起偕同基督,祭獻自己。在十字架的一個角落,尚有一突出的高台,也有活水湧出,這是為教友們進堂時沾聖水方便而設;若面積大些,再配上溫水,也可以為嬰兒做浸洗用。每次當教友進堂時,在聖水台上沾聖水畫十字聖號時,便會憶起自己的洗禮,以及洗禮的意義,和自己接受洗禮時所伴隨而來的使命。 在洗禮區,聖堂大門的內側外圍,有巨幅的彩石鑲嵌畫。畫的左側是舊約梅瑟帶領以民出埃及、過紅海的救恩事件;右側是新約中,耶穌在約旦河接受洗者若翰的洗禮。門的正中上方,則是三位一體的天主。由聖三散放出的光芒,連結了新、舊約中這兩大救恩事件,而在其下舉行的聖洗聖事,也呼應了這兩樁事件。在畫幅下端的水面上,有幾艘帆船正在行駛著。船,一直是教會的標記;在此處,也同時是香港的標記,因為香港在發展之初,原是一小港口,港灣中常見這樣的船來來去去。這幾艘船,同時彰顯了普世教會和地方教會的雙重意義。 在洗禮池的上方,還有七扇表達聖神七恩的彩色玻璃天窗。清楚看出洗禮與堅振的關連性及意義,並且,正表達出洗者若翰曾經說過的,基督要用聖神和火施洗的精義。 與洗禮區的彩石壁畫遙相呼應的,則是聖堂前方正中央,多默伸手探看基督肋膀,並明認基督是天主的巨幅彩石鑲嵌畫。畫中基督和多默四目交接,相對凝望。師傅對徒兒的包容、接納,徒兒對師傅的謙誠、崇敬,盡在不言中。整片畫幅,給人的感覺是十分動態的,彷彿基督在七彩的旋風中來臨,向多默及我們顯示他是我們的主,天主!並一手指天,指向聖三的光榮。 在巨幅鑲嵌畫像之下,是大理石鑲金的祭台和讀經台。兩者顏色、材質、風格皆相同,很能表達出二者在聖體聖事中是雙重聖筵的兩大餐桌,彼此呼應、關連的特質。在祭台的面上,也有一個和聖洗池底相同的聖多默十字架。十字架立在蓮花座上,在十字架的頂端,還有一隻雀鳥,象徵聖神。 在祭台下方的位置,有一間聖體小堂,供奉著聖體,讓人朝拜,平日也可以在此舉行感恩祭宴。堂中同時珍藏著聖多默宗徒的聖髑,供人敬禮。在聖髑小盒上方的牆柱上,掛著一幅聖像(icon),復活的基督居中站立在象徵天國光榮的彩色光圈中,聖母侍立在左,聖多默侍立在右,都朝向耶穌基督,並向人指出他是救主、天主。 大聖堂的左側,是一片玻璃窗。窗外的高樓房舍,盡收眼底。當天主子民在此團聚、擘餅的時候,眼中所見、心頭所念,不離所存身的世界。更可以體會到在祭台上的祭獻,和生活中的祭獻是分不開的。我如何建樹這個世界、愛我的鄰人,便是帶著什麼樣的生活的祭品,來到天主台前。 當人走近門、通過門,進入上主的聖殿,整個聖堂的氛圍,都可以幫助人朝拜上主、與主建立更親密的關係;也同時記得世界,願意擔負使世界更加美善的使命,在離開聖堂的門時,能把在門內得到的恩寵化為有力的行動,毅勇投身人群,以血肉、生命,換得信仰種子處處灑落,福音精神時時顯揚。香港青衣聖多默堂的豐富內涵,給了我們很好的啟發。主教、禮儀學者、教區相關行政單位、建築師、藝術家、堂區神父、教友……,都一起參與建堂工程。他們反省整個救恩史、回顧教會在中國和香港的步履、並探尋聖多默宗徒傳福音的足跡。他們大力邀請適當的專業人才一起合作:聖堂中的幾幅彩石鑲嵌畫,就是正在義大利米蘭學藝術的北京年輕教友張其凱所構思、設計、製作。在我們面對歐美氣魄非凡或美麗精緻的聖堂讚嘆不已的時候,我們看見,在華人教會,也可以有叫人流連忘返、與主深契的天主家園。這給我們無限鼓舞!只要我們願意,也能經過學習、反省、祈禱、默想與合作,營建暨符合梵二禮儀精神,又能激勵、聖化人更活出基督面目的聖殿來。台灣有一些聖堂正在整修,921大地震後,更有許多聖堂亟待重建。也許,這正是一個契機,只要我們願意多花一分心思和努力,就可以在廢墟中重建更能引人與主相遇的天主的家,好讓我們在其中,跟聖多默宗徒一起,歡樂崇敬的朝拜我主,我天主! 註:蓋堂當時,胡振中樞機是香港教區正權主教,陳日君樞機當時是助理主教。 本文原刊載於2000.07.09/16,《台北教友生活周刊》2364/5期12版 本文轉載自天主教輔仁聖博敏神學院禮儀研究中心