Our Lady of Fatima 聖母於1917年5月13日至10月期間,在葡萄牙花地瑪六度顯現給三個小牧童——路濟亞、雅仙達和方濟各,要求他們奉獻自己,做刻苦補贖,並為世界和平每日誦念玫瑰經。

法蒂瑪聖母

復活期第二主日 天主慈悲主日

2000年四月三十日,教宗若望保祿二世宣布復活期第二主日為「救主慈悲主日」,自此各地教會紛紛舉行各種儀式,以提醒信眾學習聖女傅天娜(St Faustina)對天主的信賴德表。

復活節八日慶期

從復活主日起,直到聖神降臨節止,前後五十天稱為「復活期」,復活期是一個喜樂的時期,也是個準備的時期。因為在復活主日前四十天,教友與基督一起祈禱刻苦潔淨心靈,克勝了魔鬼與死亡,與基督一起神妙地復活,這是喜樂的真正緣由。

耶穌復活主日

耶穌復活瞻禮 教會紀念耶穌從死者中復活,同時也紀念信友們在領受聖洗聖事時所獲得的重生。

聖週六 復活前夕守夜禮

Easter Vigil for Holy Saturday 聖週六守夜禮的舉行是基督受難奧跡與復活奧跡之間的關鍵:這神聖之夜的隆重慶典,一方面追念主的死亡,與聖週五密切的相關:一方面慶祝主的復活,已經是主日的開始。

聖週五 救主受難紀念

這一天,教會以齋戒、讀經、祈禱,來紀念並參與救主基督的苦難、聖死;但不是在哀悼基督的死亡,而是慶祝基督在十字架上的逾越。藉著這個紀念,十字架上的救恩重新臨現在我們身上。

基督苦難主日 聖枝主日

四旬期第六主日在整個40天的時間中,佔有非常獨特的重要地位,羅馬彌撒經本稱這個主日為「基督苦難的棕櫚主日」。這個標誌清楚地顯示本主日的禮儀含有兩個重要的主題:「紀念耶穌榮進耶路撒冷」和「紀念祂的苦難」。

天主:禮儀中的主角 ∣

Randifer Boquiren神父是羅馬宗座聖十字架大學禮儀學院的副教授,他曾7月來澳,向主業會的會員作為期3星期的禮儀講座。與號角報這訪問中,他特別強調禮儀裏的中心人物是天主,不是人。積極參與並不取決於人的一時衝動,而是基督早已制定。 你屬於的禮儀學院,是羅馬宗座聖十字架大學裏一所比較新成立的學院,你可以告訴我們多些關於這學院嗎?設立它的來由和它的目標是什麼?

聖依納爵神操是甚麼

過了五百年,依納爵神操仍廣受全世界歡迎,不論長幼天主教徒都歡迎。據說這個方式,得與天主連繫並檢視自己內在經驗,能實際幫助青年辨別聖召。 依納爵靈修中心主任──馬克羅沙特神父談到,我們進行依納爵神操,是因為我們有一個關於人生的重要問題:我的人生應有甚麼目標?所以我們必須分辨該怎樣做?辨別過程是通過祈禱,特別是藉著福音祈禱仰望基督,然後在祈禱中檢視自己內心感受。那是我的感覺或如依納爵所說,我的舉動,我的內在動向。他繼續解釋這些不是表面的感覺,而是正面、深入的感受,透過這些感覺,天主能與我們談話,所以能察覺到這些感覺是好事。 作為耶穌會士,教宗方濟各仿效這種神修操練,他曾談及懇求聖神助佑作為一種方式,決定生命中追隨的路徑。有一樣教宗方濟各經常重複的重要事情,也是他於有關家庭生活最新文件中提及的「辦別能力」。我們對一切都沒有明確答案,我們必須分辨,神魂是甚麼?天主聖神對我、對教會有甚麼訓示?我們今天應怎樣做?我們必須辨別,所以這當然是其中一個,也是整套神修操練的核心。 依納爵神操圍繞兩個問題,以鞏固與自己、與其他人和與天主的關係。首個問題是天主如何臨在我今天的生活?第二個問題當然是自己是否處於天主的臨在當中?這些問題在進行意識省察時,必須撫心自問。這需要長時間的祈禱,這不只是空說「噢,我自會跟天主共融合一」不,整套神操需要祈禱,假如我們能自省,來判斷自己的想法和感受,並向外探視天主和祂的臨在,馬克神父稱探索生命中聖召便容易得多。 本文轉載自 HKDAVC 教區視聽中心 ,版權均為原作者所有。

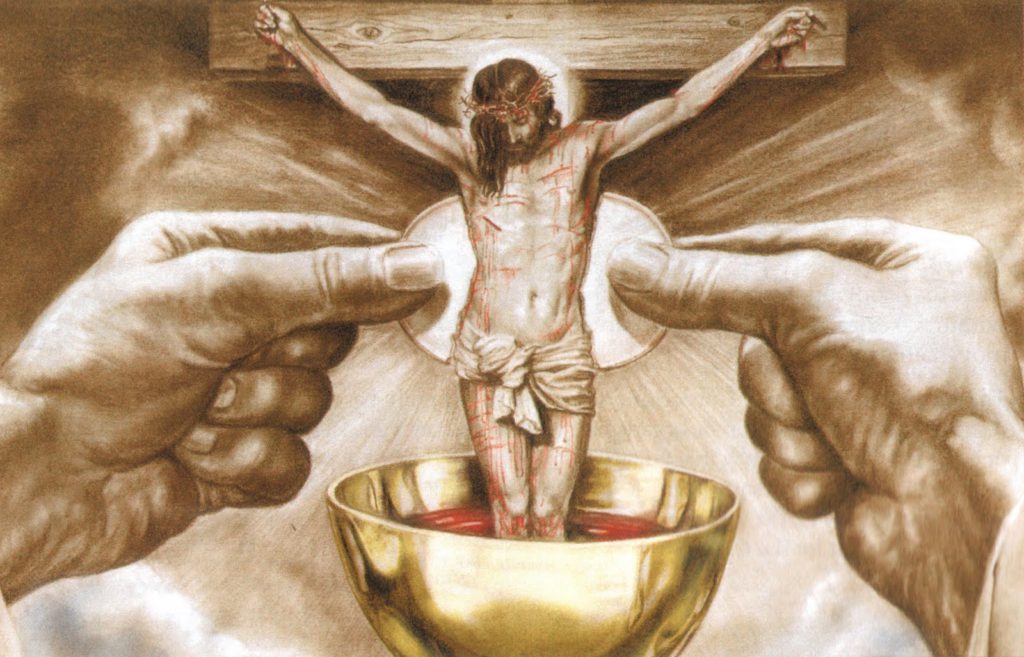

禮儀┃基督聖體聖血節

彌撒之外對聖體敬禮的發展,為訂立此節日做了準備。先是由於教友希望看到祝聖的麵形,在中世紀時彌撤中引進了舉揚聖體的習慣;同時為了強調基督在此聖事中的臨在,因此建造了聖體櫃以保存聖體,並供人朝拜聖事內的基督。 基督聖體的慶節於一二四七年第一次在比利時列日(Luttich)舉行,是由一位奧斯定會修女儒利安納(Sr. Juliana)的請求下而開始慶祝的。她在傳記中敘述:一二O九年的一次神視中,她看到一發光的圓形月亮,但其中卻有一個黑點。耶穌告訴她,此黑點表示在整個禮儀年的循環中,仍缺少一個敬禮聖體的慶節。這項?示最初雖有不少人不願接受,但受到列日主教,以及當時還是總六品(Archdeacon,又稱會吏長或總執事,乃指協助主教處理事務者,初期教會時由主教任命。中世紀時由於權力大增,時有妄用職權之弊,故在1545-1563年舉行的脫利騰大公議中予以取消)但日後升任為伍朋教宗的雅格‧班大利雍(Archdeacon Jacques Pantalwon)的大力支持。 伍朋就任教宗後,於一二六四年頒布詔書,訂立此一新的慶節,敬禮至聖聖事,日期定於五旬節八日慶期後的星期四。但是教宗伍朋頒布詔書後兩個月即過世,因此所訂立的聖體節實際上並未在各地實行。以後在教宗克勉五世(一三一一~一三一二)以及教宗若望二十二世的督促下,此慶節才普遍被接受。 禮儀年度的革新,此節日的慶祝也包括主基督寶血的奧跡,稱為「基督聖體聖血節」。耶穌寶血節原於第十六世紀時開始於西班牙,後傳入義大利。一八四九年,教宗碧岳第九世由流亡中重返羅馬,為感謝主基督,詔令普世教會慶祝耶穌寶血節,日期定於七月一日。其實,耶穌聖體與耶穌寶血本是同一奧跡,應合在一起慶祝。禮儀年度革新之一般準則的官方詮釋說:「基督至聖聖體節其實也是對主耶穌基督之至尊寶血的慶典,一如在彌撒與日課的經文中,以及教宗伍朋於一二六四年訂立此慶節的詔書中所清楚顯示的。」因此七月一日的「耶穌寶血」即被刪除。 對聖體奧跡的各式敬禮則有「聖體遊行」、「明供聖體」與「聖體大會」等。以下則介紹較常舉行的「聖體遊行」與「明供聖體」。 一、 聖體遊行 訂立與推廣基督聖體聖血節的三位教宗(教宗伍朋、克勉五世及若望二十二世)從未提及此日應舉行聖體遊行禮。據考證,聖體遊行禮首先於第十三世紀末(一二七四~一二七九)在德國出現。這種習慣在第十四及十五世紀時逐漸推廣至各地。到了一八二O年,羅馬聖部才予以批准,但始終未視之為禮儀行為,只看作是熱心善工。舊法典(一二九一條第一項)規定在彌撒後應舉行隆重的聖體遊行禮,此外還規定,除非有特殊情形,否則不得舉行。新法典「九四四條第一項」的條文不再嚴格規定,只稱:「如果教區主教認為可行……得經過大街舉行聖體遊行,特別是在基督聖體聖血節最為適宜。」無疑地,為了適應現代各地的環境,生活方式的變遷,教會法律不得不有所改變。但在可能的情況下,為對聖體敬禮做公開的見證,教會仍希望舉行聖體遊行。關於遊行的規則與方式等,教區主教有權做適當的安排(新法典九四四條第二項),也強調務必要使遊行時對至聖聖體保持應有的尊榮,不失應有的恭敬。 二、 明供聖體 無論是「聖體盒」或用「聖體光座」明供聖體,都是為引導教友承認基督奇妙的親臨聖事內,也邀請他們與基督心心相印;這心心相印的結合在實領共融(聖體)聖事時達到高峰。因此,明供聖體非常適宜培養對基督應有的、以心神和真理的崇拜。但應注意,明供聖體時,應清楚表現聖體敬禮和彌撒的關係。為明供聖體所做的佈置,要盡量避免把基督建立聖體的原意變得隱晦,祂建立此聖事,主要是為養育、治療和安慰我們。明供聖體時,在同一聖堂或祈禱所,禁止舉行彌撒。因為除了上述理由外,也由於舉行彌撒已以更完善的方式,包含明供聖體欲引導信友所達到的內在共融。明供聖體如果持續一日或數日之久,則在舉行彌撒時,必須暫時中止明供聖體。不過,如果彌撒在另一間分開的小堂內舉行,則可繼續明供聖體,但要有幾位教友留下朝拜聖體。 * * * 有人認為基督聖體聖血節所紀念的奧跡,實際上已在聖週四舉行,因此是重複慶祝。實際上這兩個節日還是有所區分。由於聖週四的慶祝是三日慶典的開始,與聖週五耶穌受難日緊密地連貫在一起,因而不能以毫無拘束的歡樂心情,來慶祝聖體聖事的偉大奧跡。所以在常年期立一特別慶節,對此聖事表達我們的歡欣、讚頌和感謝,並使我們更深入地瞻仰此聖事的奧跡,是極為適當,也極為需要的。 本文轉載自天主教轉仁大學神學院禮儀研究中心,版權均為原作者所有。

4月9日聖週四聖油感恩禮和司鐸日

對基督徒而言,信仰的核心是跟隨基督的逾越,死於自己,活於復活基督的光輝中。因此,初期教會,一年只有一個慶節,就是逾越節;每一個主日,都是小逾越節,慶祝基督的死亡和復活。

守大小齋的意義及規則

基督徒生活中的其中一項要務是補贖,即透過悔罪和克己實踐皈依。悔罪首先是一種信仰行為,目的是愛和皈向天主;否則就僅是形式主義而已。