2022年10月29日上午11時,耶穌會中華省於輔仁聖博敏神學院聖堂舉行感恩聖祭,慶祝終身修士官枝順入會50週年金慶。感恩聖祭由中華省省會長董澤龍神父主禮,省佐墨朗神父和神學院會院院長詹德隆神父襄禮。

半個世紀的奉獻:耶穌會官枝順修士入會金慶感恩禮

主賜恩寵 心懷感恩:耶穌會官枝順修士入會50年金慶

耶穌會輔理(終身)修士官枝順入會已有半世紀的光景,值此五十週年金慶,教友及會內弟兄歡欣為他慶賀。官修士感恩地表示:「這都是天主的恩典,因為有祂的召叫,才有今天。五十年來,感謝有天主的助佑、聖母的保護、教友們的支持祈禱,以及耶穌會的弟兄對我的包容、對我的接納,非常感謝。」

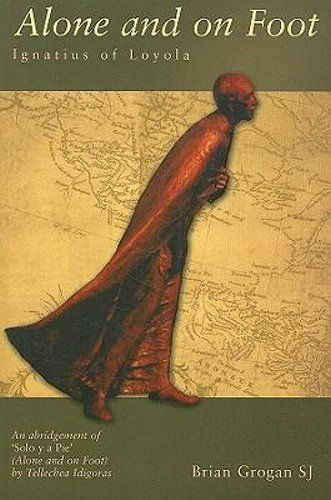

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLVII

第四十七章:教宗的僕人,1538年 改革無效 一五三七年底,依納爵、法伯爾和雷奈士抵達羅馬,情況沒多大改善。在位的教宗保祿三世是個法爾內賽人,與其說他有天使般的吸引力,不如說有文藝復興的氣質。他在博爾吉亞人教宗亞歷山大六世的扶持下,做過幾個教區的主教,並在一五三四年當選教宗。自此,他對教會改革的關注,不及他對自己家族及兩個兒子的升官晉爵來得熱心。

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLVI

第四十六章:「我要在羅馬恩待你」,1537年 被安置與聖子在一起 依納爵死後,翻閱他私人物品的人,在他的筆記中,發現這句重要的話:「當天父把我和祂的聖子安置在一起時」。很明顯,指的拉斯多達,雖然這片語本身不怎樣富啟示性。依納爵不是那種硬要折磨自己去表達那被定義為不能表達的神秘者,卻把烙印默存心中。

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLV

第四十五章:主內的朋友,1537年 等待 「現在,他們會分頭前往意大利各地,再用一年時間等待乘船去耶路撒冷的機會。若果天主認為此行去聖地,對祂不是好的侍奉,他們就不再等,繼續致力於他們的服務」

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLIV

第四十四章:威尼斯和維琴察,1537年 依納爵晉鐸 從羅馬回到威尼斯後,同伴們重返醫院,繼續慣常的工作。鮑巴第拉、雷奈士、沙勿略、庫杜萊、勞德理格和依納爵於一五三七年六月二十四日聖若翰洗者慶日,在威尼斯晉鐸。撒爾墨龍因年輕,被祝聖為執事,待下一年六月才能晉鐸。

一位耶穌會科學家與《神操》的關係

藉由向靈性範疇開放的心態體驗科學,進而與天主建立關係 作者:齊瓦亞神父 (Jean-Baptiste Kikwaya, S.J.) ,隸屬耶穌會中非省 ,目前任職梵蒂岡天文台 我是一名天文學家,有一次在洛杉磯接受採訪,一名記者問我:「為什麼有那麼多耶穌會士的名字與月球有關?」這個問題讓我不僅注意到我的科學家身分,同時更關注到我的耶穌會士身分。一名法國天主教記者也問了我類似的問題:「為何耶穌會士長期以來積極投身於天文學領域,關於這點你有何解釋?」這兩個問題清楚地顯示出科學與耶穌會士身分的關聯,那麼,是否有個「耶穌會獨特的方式或途徑」來活出科學家的身分呢? 我認為沒有。以我淺薄的意見來看,耶穌會士擁有的是一種態度或獨特的內在氣質,用以實踐在他自己的專業上,當然,也適用在科學上。 就第一個問題的回答,我歸因於在獲取知識的過程中,經驗帶來的現實感與真理,這兩者超越了知識本身,打開了生命中其他新的層面。當一個人的出發點是科學知識和基督信仰知識時,所獲得的經驗會給他或她帶來某種程度的安慰和活下去的理由。在這一點上,認識天主的經驗與科學知識方面的經驗兩者之間有各種交集是顯而易見的。事實上,如果你深入學習科學知識和信仰知識,你會發現你不會面臨「非此即彼」的選擇;反而,這兩者會幫助你更加了解你周遭的世界和你自己的生命。你獲得的經驗,不論是在科學領域或是信仰方面,都會讓你了解你自己、了解其他人,同時也了解這個世界。因此就我觀察,耶穌會研究科學的方式,就是以開放的心態對生命其他領域「超越性」 (transcendence) 的問題做探究。 至於耶穌會士在天文學方面的投身,首先,我要說耶穌會士不僅涉及天文學,也在其他不可計數的知識領域裡潛心研究。我想這源自於耶穌會士在接受培育時對「求知」 (knowing) 的重視,不過,求知並不意味著純粹為了知識的緣故才去學習或獲取知識,這樣的話求知過程就過於表面化了。在耶穌會的培育中,「求知」首要關注的是「生活」、「成為夥伴」和「感受」的共同體驗。當一名耶穌會士渴望認識天主,他不會從外部去研究祂。他的目標是與天主建立關係,並活出和闡述這關係。從人類到宇宙的所有其他知識領域的認識也是如此。這種知識與經驗密切相關,而經驗也豐富了知識。問題在於:耶穌會士豐厚的底蘊來自何處? 答案與《神操》息息相關,這是聖依納爵留給我們耶穌會士,也是給教會及世界的遺產。確實,在神操的第一週裡,聖依納爵邀請避靜者認真思考他們的罪的實際狀況,以及天主重新建構的慈悲。一旦成為新的受造,避靜者可以回應耶穌的召叫,分享祂的生命並跟隨祂。然而,除非你花很長的時間感受耶穌的臨在,透過默想和默觀親密地認識祂,習慣祂的風格,否則是不可能聽到祂的召喚。 這種親密的過程發生在一個對話的場景中。避靜者不應試圖以「理性」的方式接近耶穌,把祂當作一個對象來研究掌握,然後傳達給其他人。相反的,這更像是一種對話,避靜者在其中揭示他或她自己是誰,包括:他們的文化背景、個人經歷、經驗和問題。那就是他或她被召叫去「體驗耶穌」的方式,這在後來就可成為他們靈修生活的基礎。 在此同時,耶穌會士根據與耶穌親密關係的經驗來建構他的生活,耶穌啟發了他所做的一切,包括他的使徒工作、他與天主子民的關係及他的學習。因此,作為一名受到《神操》滋養的科學家及耶穌會士,我對從事自己的專業所獲得的經驗感到興趣。這超越了我研究領域的任何「外在」知識,或超越了它所產生的結果,將我置於一個涵蓋生活的所有其他面向、更為普遍的環境裡。這包括了對天主、人類、世界和自然的尊重和愛,以及作為我自己,一名耶穌會士及一名科學家的承諾。這也正是我敢於希望與我接觸的每個人都能感受到我的感受,無論他們是我的同事、學生、堂區教友和來自各方的男女。 文章摘錄自:耶穌會士2022年刊《The Society of Jesus in the world》

Alone and on Foot 踽踽獨行 依納爵‧羅耀拉 XLIII

第四十三章:從威尼斯到羅馬,1537年 在醫院服務 一五三七年一月八日,同伴們到了威尼斯,見到依納爵,大家都歡喜若狂。他們向他介紹三位新同伴,他亦給他們介紹一些同伴。他們還要等兩個月才能起程去羅馬,請教宗批准他們去聖地。於是,依納爵安排他們在兩所醫院裏服務。要造學問的大學生,投入威尼斯醫院做厭惡性的工作,想必是一種殘忍的生活體驗,需要巨大的內在力量去克服。沙勿略為了克服自己對一名梅毒病人的厭惡,迫自己用舌頭舔他的潰瘍。至於勞德理格,當他得悉醫院拒絕給一名痲瘋病人床位時,便請他睡在自己的床上。後來,沙勿略以為自己因此染了梅毒;勞德理格亦由於擔心自己染了痲瘋病而病了一天。 飢餓的乞丐 經過兩個月在醫院裏的磨練,同伴們起程去羅馬,請教宗祝福他們的耶路撒冷之行。依納爵由於審慎,沒有與他們同去,免得別人起疑心。一方面,他想避開不久前與他相處有些困難的、新近就任樞機的卡拉法;另一方面,他想避開向巴黎宗教裁判所告發他的奧爾提茲博士,後者剛好在羅馬。或許,依納爵特意不跟同伴們一起上路,以作為對他們的考驗。這回,不像從巴黎到威尼斯,同伴們沒有分文,單靠施捨往羅馬去。我們知道,他們到達拉文納時,渾身濕透,筋疲力盡,餓得半死。他們按習慣分成三人一組上路,每組有一位神父,並效法依納爵的榜樣,在收容所或乾草堆,甚至馬棚裏過夜,不帶任何物資,吃施捨得來的。有一次,他們光著腳在滂沱大雨中走了一整天,邊走邊祈禱和唱聖詠;除了清晨吃了一點麵包外,肚子裏再沒有什麼。又有一次,有人誤以為他們是那幫在一五二七年搶劫羅馬的退伍軍人,正要去羅馬求教宗寬恕。 為了購買從拉文納去安科納的船票,他們典當了一本日課,終日捱飢抵餓。在安科納的市場,雷奈士光著腳彬彬有禮地站在一位賣菜的婦人前,感謝她給了他一個蘿蔔、一個捲心菜和一隻蘋果。他們在洛雷托住了三天,潛心祈禱、做靈修。在托楞蒂諾,一個外國人給了他們一份有麵包、無花果和酒的晚餐,他們就與其他乞丐一起享用。他們終於在一五三七年三月二十五日聖枝主日到了羅馬,分別住進由自己國家所辦的收容所。這四個月,令他們的初學期很不艱苦。 雷奈士後來說, 在這期間,他們度的是依納爵的「生活方式」, 即放棄世俗事物,唯獨依靠天主。 那幾個月是他們生命中最英勇的時期。 教宗歡迎 在羅馬,情況出人意表:原本在巴黎告發依納爵,那可怕的奧爾提茲博士,成了依納爵最強的擁護人,他甚至幫助團體獲得與教宗保祿三世會面的機會。這是一次多麼令人難忘的接見啊!奧爾提茲告訴教宗,他們九人是巴黎最出色的神學家,想以徹底貧窮的方式去耶路撒冷朝聖。他們的故事,非比尋常,幾近神蹟。 教宗保祿三世喜歡接待承諾能增添他餐桌氣氛、首次到訪羅馬的人,與他一起進餐。於是,便邀請了他們。席間,教宗靜聽他們與應邀的其他神學家,進行哲學和神學討論。前幾天還睡在馬棚,來自巴黎的學者,現與教宗同席,與樞機和博士們同坐。教宗保祿三世很喜歡他們,便按慣例,問他們渴求什麼。他們說,他們既不想要錢,也不想要教會職位,只希望能得到他批准他們去耶路撒冷。法伯爾和其他十二位同伴,得到了教宗的批文,准他們去聖地,並留在那裏,但如果他們喜歡離開,隨時都可以離開。此特權可以抵銷方濟會聖地守護長要他們離開耶路撒冷的任何壓力;他曾命令依納爵在一五二三年離開耶路撒冷。他們在一五三四年,在致命山上所發的盟誓,如今要兌現了。 敞開的門 教宗和樞機們給他們籌募了二百六十枚金幣,資助他們坐船去聖地。另外,教宗賦予他們的神父那通常是留給主教的權柄,即赦免某些重罪的權柄。同時,允許他們尚未晉鐸的人,可以從任何一位主教手中,接受聖秩聖事,被祝聖為司鐸,不需要受聖教會的法典所限,省卻拖延的時間。 就這樣,這些奇怪的朝聖者,返回威尼斯,一路繼續行乞;不過,在他們的肩上,那標明他們是乞丐的肩包裏所盛載的特權,卻完全超乎他們的想望。在這些特權當中,最令他們驚喜的,是晉鐸的大門向他們敞開。他們不必附屬於某個教區,可「以自願貧窮並擁有足夠學歷為由」晉升神父。 同年,即一五三七年七月,當依納爵論及這些特權時,寫說: 「同伴們過著極度貧窮的生活,沒有錢,沒有介紹信…… 但是他們一心信靠天主…… 在毫不費力之下,獲得比他們尋求的多……」。 畢竟,他們只求允許去聖地朝聖!這是「主內九位朋友」的經歷,這是依納爵對來自巴黎的同伴們的稱呼。新加入團體的兩名同伴,因不夠堅韌,缺乏定力,而離開了團體,其中一人後來給他們帶來麻煩。 反省: 「他們一心信靠天主……在毫不費力之下,獲得比他們尋求的多……」 請回顧一下,你全心信靠天主,而獲得遠比尋求的多的經驗。 (待續)

陳瑾璋神父百歲華誕,耶穌會總會長寄發語音祝福

耶穌會陳瑾璋神父 (Fr. Ch’en Chin-chang Ignatius, S.J.) 今天 (2022年9月28日) 迎來百歲華誕,會省的眾位弟兄、陳神父的侄子侄女以及頤福園的員工為他舉行慶生會,並獻上誠摯與衷心的祝福。

歷史上的今天:耶穌會獲教宗保祿三世批准成立

1538年依納爵及其在巴黎的夥伴們得知前往聖地服務的計畫已無法實現,於是他們決定前往羅馬覲見教宗,將自己託付在基督在世的代表手中,領受他的派遣。隔年,依納爵將會憲的草稿呈上,教宗保祿三世予以口頭核准,一直到1540年9月27日頒佈《軍旅教會上諭》(Regimini Militantis Ecclesiae),正式批准耶穌會成立。

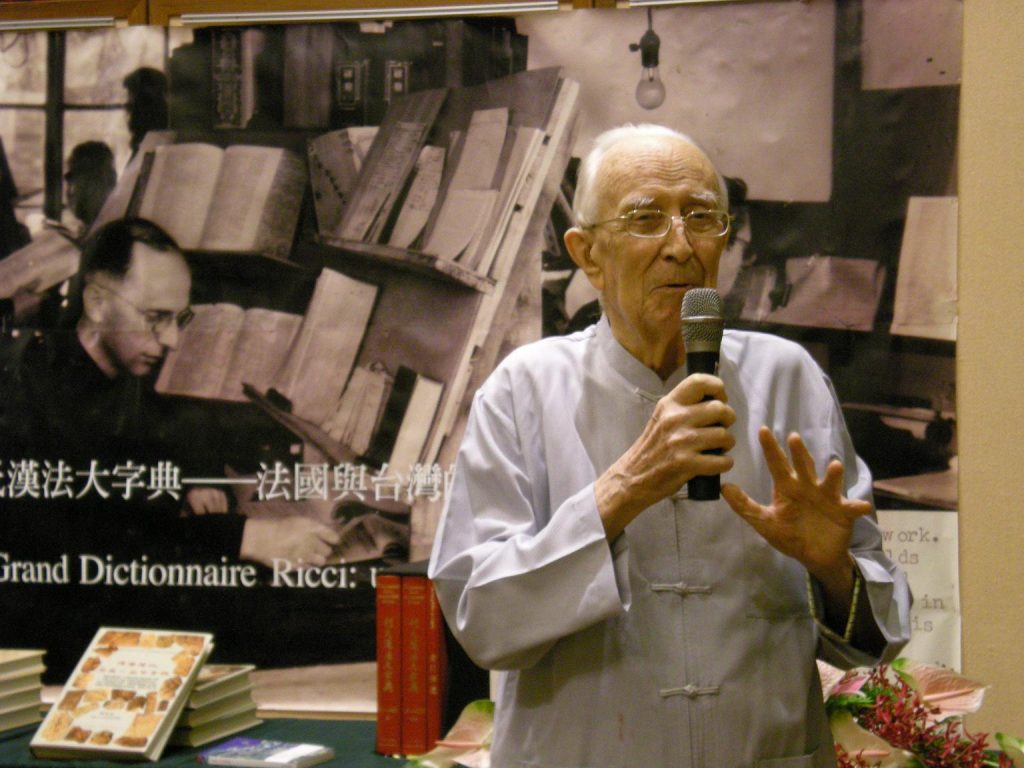

雷煥章的中國緣

文/李天綱 雷煥章(Jean Almire Robert Lefeuvre,1922-2010)神父是法國人,出生在西南城市勒芒(LeMans)附近的小城高定(Chemire le Gaodin),父親還是當地的市長。在勒芒,雷煥章上了耶穌會的中學,畢業以後就加入了耶穌會。第二次世界大戰期間,參軍作戰,被俘後關進德軍的集中營,九死一生。1946年,在蒙彼利埃大學哲學系畢業後,立志來中國。

蔡由世神父殯葬彌撒:感恩與道別

2022年9月23日下午,耶穌會士蔡由世神父 (Fr. Vicente Chua Visminlu, S.J.) 的殯葬彌撒在新埔內思高工銘德堂舉行。彌撒由耶穌會中華省省會長董澤龍神父主禮,21 位神父共祭。內思高工的教職員生、退休老師、畢業校友及蔡神父的親友等 150 多人齊聚一堂,以感恩祭向敬愛的蔡神父溫馨告別。