上個月,我們曾刊出今年八月在泰國北部清萊,由耶穌會沙勿略學習社區主辦的「服務學習計劃」。在為時三週的活動期間,學生們接觸東南亞的地緣政治、沉浸於自然與鄉村生活之中,還親自學到包括移民和難民在內,邊緣族群的故事。現在,我們來聽聽,三位來自不同國家的學生,深刻而真摯地分享。

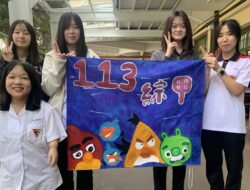

服務學習計劃(Service Learning Program) 是耶穌會亞太地區學院及大學協會 (Association of Jesuit Colleges and Universities in Asia Pacific)的計劃之一。參與者來自耶穌會亞太地區的耶穌會大學學生。今年的服務學習計劃,是由位於清萊的「沙勿略學習社區」 (Xavier Learning Community) 在8月7日至26日期間舉辦。主題是「河流、山、人:存在的藝術」,與耶穌會第36屆大會提出的「與天主、人類、受造界修和」的使命相呼應。在為時三週的活動期間,學生們接觸東南亞的地緣政治、有機會沉浸於自然與鄉村生活之中,還親自學到包括移民和難民在內,邊緣族群的故事。

以下是三位參與者的一些省思:

瑪莉•莫里納 (Marie Angelie M Molina)

馬尼拉雅典耀大學(Ateneo de Manila University, Philippines)

發展研究學士計畫大四學生

整體而言,讓我驚訝的是,我對自己和生命可以有這麼多的了解。透過舞蹈、語言、歌曲、故事,我親眼見證也參與了不同文化的富饒和獨特,也與其他人輪流分享自己的文化。我更清楚意識到自己享受的特殊待遇,這提醒了我,對最簡單的小事要心存感激。更重要的是,這個計劃強化了我想為他人,為自然和在其中的受造物服務的渴望。

我們碰觸到許多相互關聯的議題,尤其是(1)與六個國家接壤的湄公河,以及因中國政府不斷興建水壩而導致它遭受極大破壞;(2)住在清萊府山區的少數民族與他們面臨歧視、教育、年長者無國籍等錐心的問題,還有泰國政府推行國家主義,卻犧牲了文化的多元性;(3)緬甸難民和移工為了養家活口,離開因為內戰而烽火連天的緬甸,出外打拚。

如果說這個計劃教了我什麼,那就是共同的責任。我們要覺察周圍的聲音—不管是個人、團體或整個國家的聲音,甚至是大自然原本的聲音,然後和他人一起學習,知道在想改變現狀方面,我們永遠不孤單。如果我們想帶來真正的轉變,以改善我們的共同家園,那麼團結一致是關鍵。

南馬納斯•瓦薩拉帕潘 (Nanmanas Watcharaphaiphan)

泰國沙勿略學習中心

文理教育大三學生

不同種族的人們,有其各自的文化、語言、思想,需要社會接納。但在泰國讓人氣餒的是,不同文化語言的人,在取得公民身分上遭遇挑戰。我個人就曾經歷這種不公平待遇,儘管我是泰國人,但我不是完全被承認為公民。如果我碰到一個機會比我更少的人,我永遠會給他們一個機會。

我在山裡長大,與群山有很深的情感聯繫。山不只是居住或謀生的地方,它們就像人體不可或缺的重要器官。河流也是,它們讓人類得以生存。河流的改變直接影響生態系統與人類。我回看自己的日常,想想自己是否破壞過河流。我或許無意間成了破壞河流的一份子。我決定要改變自己用水的習慣,更有效率地用水,也更認真思考永續發展。

埃魯迪特•史韋塔克圖 (Erudite Wening Svetaketu)

印尼聖那塔達瑪大學 (Sanata Dharma University)

英語教育學士

得知「強大」的湄公河,正以驚人的速度消逝,令我大開眼界。沿河而築的水壩不但摧毀生態平衡,更大大影響靠它維生的居民生活。我們走訪金三角的旅行,著重於湄公河在促進泰國和寮國之間貿易所扮演的重要角色。

我們也拜訪了阿卡族 (Akha) 部落,這是清萊山區一個少數族群居住的地方。很不幸地,他們不被承認為泰國公民,並且面臨許多社會的誤解。不過,有些類似丘陵地區暨社區發展基金會(Hill Area and Community Development Foundation)這樣的組織,正努力讓社會看見他們的問題。同樣的困難也發生在清邁的另一個少數族群克倫族 (Karen)上。我們也拜訪了一個幫助緬甸移民的基金會。

服務學習計劃形塑了我了解人類的方式,讓我對解決問題有了不同的視野。在泰國名聞遐邇的殷勤好客背後,往往隱藏著痛苦。然而,我還是在泰國人身上看到希望:他們體現了堅毅和樂觀。

文/圖:耶穌會亞太區聯會 (JCAP)