十四年前八八風災重創原民家鄉後,耶穌會使命室與輔仁大學醫學院攜手合作,帶著學生加入台東縣大武鄉的災後心靈重建行列。當年的災難如今已遠颺,但每年夏天,學生依舊忠實地回到大武鄉服務,甚至法律學院的學生也加入,陪伴原鄉的孩子。年輕的他們藉此營隊體會服務的真諦,還有他們對於這群孩子的意義。

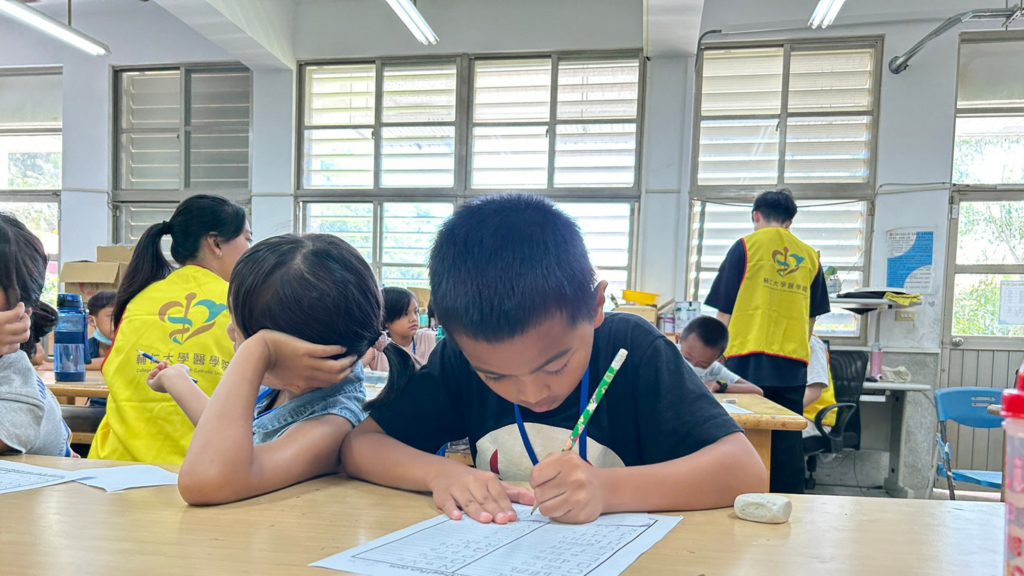

輔仁大學醫學院自2009年八八風災以後,開始進入台東大武鄉協助災後心靈重建,十多年來,每年暑假都有一群醫學院的學生來到大武的小學,辦理為期一週的健康服務營,教導小學生各種衛教知識。到了2020年法律學院也加入,始轉型為「台東健康服務營–醫法攜手行」。然而之後受新冠疫情影響停辧兩年,直到今年暑假八月才得以再次啟動。

這個地區的居民以排灣族為主,許多青壯年到外縣市工作,單親及隔代教養的比例較高。因為缺乏父母適時的陪伴與管教,孩子們較奔放不羈,再加上原住民的活力,這對大多數來自都市,且在疫情期間因為線上授課,沒有團隊活動經驗的大學生而言,往往是極大的挑戰。

這是一個服務學習的營隊,剛開始分別由醫學院學生以自己的專業能力帶領衛教課程,由法律學院的學生教導法律常識。但今年則分為衛生教育組與法律宣導組,首次嘗試由醫學院與法律學院混合分組,以彼此的專業互相激盪。比如,法宣組在教導小學生分辨哪些行為違法時問:「吃糖果會不會違法?」但衛教組會告訴小學生:「吃糖果不違法,但不屬於健康飲食。」

每天的活動,上午由陪學生寫暑假作業與上英文課開始,接著是大地遊戲。午餐後則是衛生教育與法律宣導的課程,加上體能時間。今年衛教組的課程包含:健康與均衡飲食、自我身體認識、視力保健、口腔衛生等。法宣組則包含:家庭暴力、友善校園—霸凌、性騷擾–作自己的主人、偷竊–防盜小能手等。所有的課程依高年級與低年級分班上課,同一個主題會按高低年級差異,設計不同的內容與活動。

除了課程,更重要的是品格教育。早前幾年,曾有午餐阿姨語重心長地表示,這裡因為隔代教養或單親的情形普遍,教養方面難免較使不上力,很高興有大學生來關懷並教育孩子。相較於學校師長的嚴厲教導,大學生的耐心與愛心,嚴肅而不嚴厲地教導孩子關於友愛、聆聽、互助與尊重等基本禮儀,也比較能得到小學生的接納與信賴。

法律系琳雅描述小朋友的信任:「我原本以為他們對我還好,但其實不是這樣。每天早上課輔時,我通常都會坐在比較安靜的小朋友旁邊,方便隨時注意他們的狀況,但我也同時建立起『只要他們抬頭看我,我就會過去幫忙』的默契。我不覺得會因為這件小事而有太大的影響,但我後來才發現,小朋友的心思真的比我們細膩很多。如果說,會黏隊輔的孩子是因為很喜歡隊輔,那不黏的小朋友,其實都會在意想不到時,建立對你的情感與信任。」

每一天在小學生下課回家之後,全體大學生會有回顧分享。起初,學生們急於解決當天的問題,或為隔日的活動作準備,覺得回顧分享會浪費時間,而有所抗拒。但後來反而很期待回顧分享,甚至認為最重要的是晚上的分享會。藉著夥伴們彼此分享自己看到的事情,能讓其他人以不同的層面去觀察小學生。當夥伴提出不一樣的想法,也能在互相交換觀點的過程中,更清楚知道自己參與營隊服務的意義,目標也更明確。

臨心系宗摯說:「在營隊期間,我才開始去思考我們來短短的五天能帶給他們什麼?也許比起課業上的進步,陪伴他們、給他們自信、讓他們學會彼此尊重,會是更重要的。相較於一開始,我有點縱容小朋友想說什麼就說什麼、想做什麼就做什麼,後來逐漸定位到要適時的指導他們,要求他們學會說請、謝謝、對不起,在團體遊戲時要互相幫忙而不是一味的責罵等等。我也發現,其實偶爾嚴肅地告訴他們這些事情,並不會因此破壞了我們的感情,反而能讓小朋友更尊重我們,進而讓我們的話更具有說服力。」

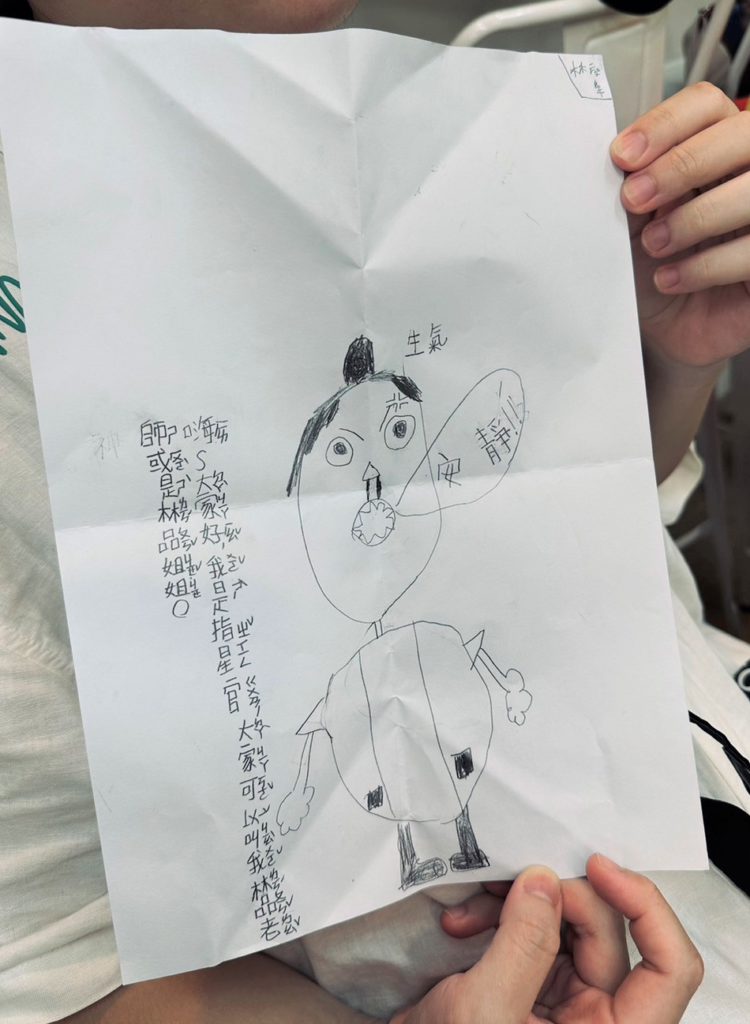

原住民的孩子善良純真,對於大哥哥大姐姐們的付出、鼓勵與陪伴,總是慷慨地回報,畫像、謝卡、讚美與感謝源源不絕。唯願我們的相遇,成為孩子們漫漫人生幽影中的一抹星光。

撰文:王文芳 耶穌會使命特色發展室主任