JCAP 的「與受造界修和網絡」為了體現教宗在《願祢受讚頌》裡的教導、因應生態危機,特別提供小額補助來支持投身於環保議題、在社區裡帶來希望的亞太地區青年。本文為你介紹五個雀屏中選的計劃,它們為社區和價值觀帶來正面的影響或貢獻,諸如憐憫、慷慨、創意、對受造界的愛,以及服務窮人等。

耶穌會亞太區聯會的「與受造界修和網絡」(the Reconciliation with Creation network of the Jesuit Conference of Asia Pacific),於2022年四月開始挖掘那些透過各種計劃因應當前迫切的生態危機,為社區帶來重大貢獻的年輕人團體。這個網絡提供小額補助支持這些計劃,以促使它們得以延續。這些年輕人懷著熱情投身其中,成為他人希望的泉源。因此,「與受造界修和網絡」的協調人加播.納雅瓦神父(Fr Gabby Lamug-Nañawa SJ)稱他們為「希望的創造者」(Creators of Hope)。他說,這項贊助計劃誕生於篤信「希望」在今日世界的重要性,尤其是那發自年輕人、且為年輕人而生的希望。有鑑於過去兩年的全球疫情,這個主題特別觸動人心。

到了年中,亞太地區有五個計劃案雀屏中選,這包括泰國清邁的一個小農場,印尼西爪哇省的一間生態寄宿學校、緬甸的一個小村莊,以及菲律賓的兩個島嶼。重要的是,此項計劃找出具有不同背景、信仰、隸屬,但都致力於幫助環境、社區和增進彼此關係的年輕人。性別、種族、宗教、文化認同、性別傾向或殘疾,皆非挑選的決定性因素。它對申請者唯一的要求是,他們所參與的生態服務計劃,要解決目前的環境議題,並可造福社區的生活,尤其是窮人的生活,與此同時也能體現教宗方濟各在《願祢受讚頌》裡的教導。這五個計劃能中選,是因為它們為社區和價值觀帶來正面的影響或貢獻,諸如憐憫、慷慨、創意、對受造界的愛,以及服務窮人等。這些特質在計劃本身或參與者的身上顯而易見。

在印尼西爪哇省加魯特(Garut)的寧靜原野上,有一所由華加迪普拉(Nissa Wargadipura)於2008年創立的 Ath-thariq 伊斯蘭生態寄宿學校。她的兒子華法雅(Akhfaa Nazhat Al Wafaa)是此計劃的贊助對象之一。華法雅在農場上長大,可以辨認各種不同種類的蜻蜓,蝴蝶,鳥類,和藥用植物,也能區別在那一帶動物的性別。他還精通創作種子藝術(seed art)。華法雅與家人和其他寄宿學生就住在學校,他們在此學習可蘭經和生態農業耕作技術。華法雅也在加魯特大學主修電機工程,年方19的他說:「採用生態農法可確保土壤的肥力,因而帶來豐收。」在祈禱、讀書、去大學上課之外的時間,所有的寄宿學生都要參與在一公頃大的農場裡不同區域的工作。他們在那裡學習如何與大自然更和諧相處、尊重植物的生命週期、人與動物的相互依存、特殊花草的療效,以及太陽、風和雨的能量流動。華法雅已經把這些生活準則內化,也看到它們在因應氣候及生態危機方面的潛力。

同時間在菲律賓安蒂克省的班乃島(Panay, Philippines),21歲的年輕人吉安.巴爾夕那(Jann Vinze Barcinal),運用創意說故事來幫助當地的保育工作。他是 Dulungan Youth 的創始人兼主席,這是由投身保育工作的年輕人所組成的組織。他們的計劃叫「社區保育的希望故事」(Stories of Hope in Community Conservation),是為班乃島東邊的庫拉斯市(Culasi)的年輕人,提供多元寫作和說故事的工作坊。故事內容將以班乃島中部山脈的原住民社區為主軸,那裡是一個極具生態多樣性的地區,但僅剩百分之八的原始林了,因此保護與保育這塊土地的行動至為關鍵。故事的傳述將以書寫專題和拍攝照片發行於網站,並和地方政府合作公開展示。吉安和他的團隊很熱衷用生動的方式講述保育故事。藉由賦予年輕人能力,他們相信,故事的力量能創造意識、激發行動,並建立一種保護地球其他物種的急迫感。

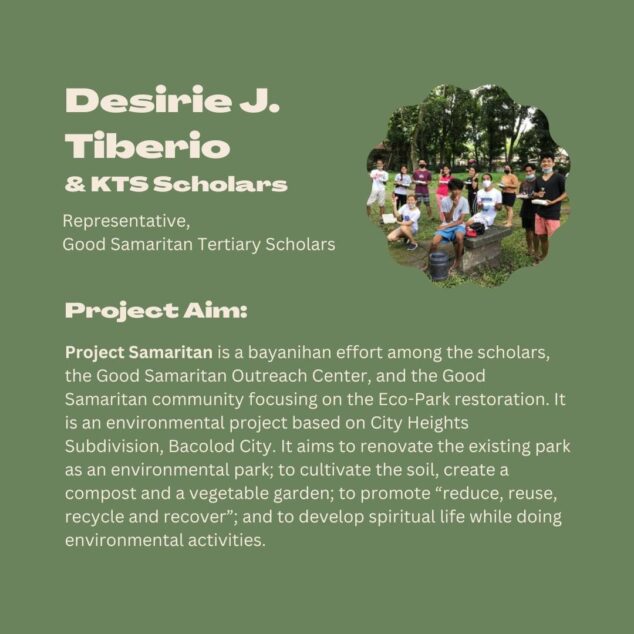

住在班乃島和吉馬拉斯海峽(Guimaras Straigth)對面,內格羅斯島(Negros)西北邊的巴科羅市(Bacolod City),22歲的戴西蕾(Desirie Tiberio),是接受慈善撒瑪黎雅修女會(Sisters of the Good Samaritan)補助獎學金的學生之一。她跟其他受補助的學生自動自發,開始在疫情期間修復城市高地住宅區中廢棄的公園。這個計劃始於社區裡的媽媽們開始清理公園的塑膠垃圾。疫情的健康管制放寬後,年輕人加入這項工作,計劃又擴展到堆肥製作。最後,戴西蕾申請希望創造者計劃補助金,在公園裡蓋一座靈修活動中心,以及一間托兒所和菜園。有了媽媽、學生和慈善撒瑪黎雅的修女們齊心協力,這計劃真實反應了菲律賓人「團結合作的互助精神」(bayanihan),社區成員一起為共同福祉而努力。

在泰國北部的清邁省,26歲、被家人朋友暱稱為「空氣」(Air)的 Weera Maneerattanawongsiri 於厄瑪烏中心(Emmaus Centre)工作。這是由Vilaiwan “Kep” Phoktavi 女士創辦的農場和社區中心。Air來自一個北方的部落,曾經是清萊(Chiang Rai)一個由耶穌會創辦的教育機構沙勿略學習社區(Xavier Learning Community)的學生。疫情期間,他做了一個大改變,從研讀觀光產業,轉而回到自己農業的根。在厄瑪烏中心,他負責照顧一塊菜畦,但是他主要專注在收集北部各部落祖傳的原生種子。他擔心這些原生蔬菜的豐富多樣性終會消失且被遺忘。「這表示我們會失去我們的食物。如果我們什麼都不做,就永遠失去它們了。」他在這區域裡四處奔走,和當地的社區對話,了解這些種子。Air 把越來越多收集來的種子,小心存放在農場的小冰箱內,他想要栽種、繁殖,趕在被大企業力推的少數經濟作物取代之前,把這些種子和其他農人分享。

最後,是來自緬甸克欽邦(Kachin State)Kyun Daw 村的姚音堂(Yaw Yin Thang,音譯)。他年方33,是當地天主教堂的要理老師,也是個自耕農,有一座小荔枝和檸檬園,還養幾隻雞。戰爭的緊張局勢,迫使許多人從自己的社區逃到最近剛關閉的 Nan Hlaing 難民營。返鄉的村民不知道下一步該做什麼,Thang 將之視為一個可以養更多雞的機會,如此一來,更多年輕人便可和他一起工作。緬甸有相當多的年輕人離家工作,Thang 希望他的養雞計劃能鼓勵更多人留在緬甸。除了讓食物無虞,他更希望這簡單的計劃,能為他們的村莊帶來安定和幸福的感覺。

這每一個計劃,無論規模或範圍,都代表希望的行動。「希望,不能無中生有。它必是一份恩寵、一份來自天主的禮物,」納雅瓦神父說道。「但是有件事我們能辦到,就是把想法或靈感付諸行動,不管有多不完美。然後,透過行動、藉著天主的恩寵,希望可從我們和他人的內心被創造出來。」

本文轉載自《亞太地區的耶穌會士2023年刊》。