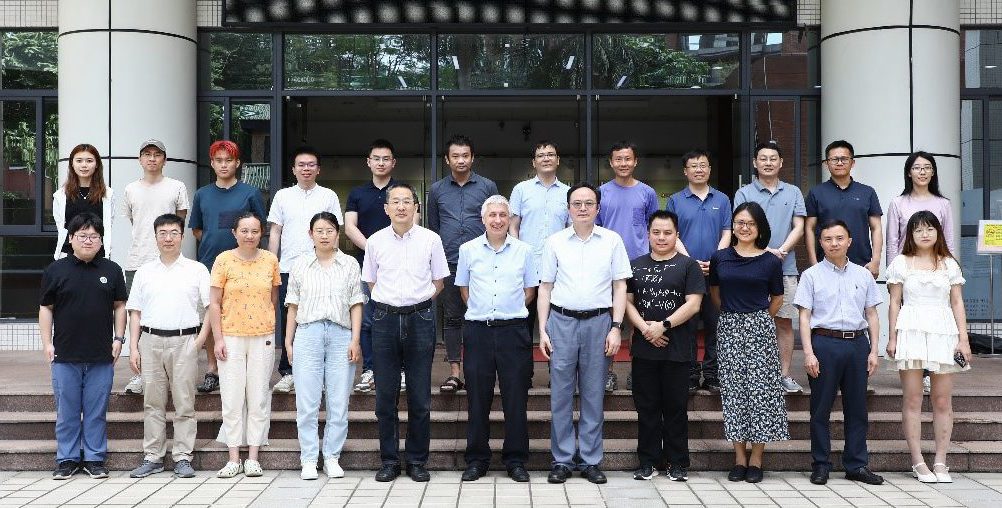

2023年5月27—28日於廣州中山大學錫昌堂舉行的一個以「西方自然哲學在明清的傳播」為題的學術會議中,耶穌會士、中山大學哲學系教授梅謙立 (Thierry Meynard SJ ) 擔任會議主席,並在第五場的發表中從《天主實義》、《寰宇始末》等文本入手,探討「形質說」在晚明的引入與發展。

本次的學術會議共有20多名學者應邀出席,發表論文近20篇。學術會議中除了談及明末清初時代耶穌會先哲艾儒略 (Giulio Alenio, SJ ) 於中國「傳播」時所扮演「西學東漸」的橋樑角色,也探討了早期來華耶穌會士理解宋明理學的兩種路徑。另外,也有學者講論「Elementa」與「五行」相遇在晚明——論耶穌會士對「元行」概念的外推。

講者祝海林在第五場的會議中,根據艾儒略的著作《性學觕述》,作為討論中西人性論的對話與融通的中心點。在《性學觕述》一書中,艾儒略為使天主教的信仰,能與中國文化結合,以「靈性」來闡釋天主教的「靈魂」,從而比較天主教「靈魂觀」,與宋明理學「人性論」的異同,強調儒家思想與天主教共同之處。

艾儒略在華共36年,是繼利瑪竇以來耶穌會傳教士中最為精通中國文化的一位。他師承利瑪竇傳教的精髓,尊重中國人祀孔祭祖的傳統,艾儒略身穿儒服,入鄉隨俗,但自他進入福建傳教之後,他的傳教風格較前略有不同,策略已經從適應走向文化本土化。他以探討哲學和宗教問題為切入點,重點是向中國的文人學士傳教,藉以吸引官員與士大夫階層接受天主教。

艾儒略在華傳教期間共出版了22本著作,範圍涉及天文曆法、地理、數學、神學、哲學、醫學等諸多方面。這些著述不僅使他成為天主教在華傳播與發展的重要人物,也使他成為西學東漸中的重要橋梁,享有「西來孔子」之美譽。

值得一提的是,本次會議在結束前正式發佈《齊家西學今注》一書。所謂今注,即是對明末來華耶穌會傳教士高一志(Alfonso Vagnone, SJ)所撰《齊家西學》的校注。該書首次譯介了西方家庭倫理,並從中結合了中國儒家傳統。

高一志是義大利籍耶穌會傳教士,1605年入華,取中文名王豐肅。1616年被逐至澳門,1624年返華,改名高一志,字則聖,居於山西絳州至逝世。他出版的著作近20本,涵蓋眾多學術領域,僅利瑪竇、艾儒略二人可比。

Image by 廣州中山大學哲學系