教宗方濟各曾任耶穌會阿根廷省初學導師及省會長,對依納爵靈修的認識可謂如數家珍。想知道教宗在最新一輪的要理講授中如何向全球的信友介紹「依納爵式的分辨」嗎?本文綜合教宗 2022年9月7日至10月5日期間所分享的內容,整理出以下的五大點。

教宗方濟各於2022年8月31日在聖伯多祿廣場主持的週三公開接見活動中,以「分辨」為主題展開了新一輪的要理講授。這位耶穌會出身的伯多祿繼承人除了引用《聖經》的例子談及分辨的意涵,更在後來幾場的要理講授中,以聖依納爵.羅耀拉與主相遇的經驗和《神操》的內容,進一步地闡釋和省思「依納爵式的分辨」。

曾任耶穌會阿根廷省初學導師及省會長的教宗方濟各對依納爵靈修如數家珍,他是如何向全球的信友介紹「依納爵式的分辨」呢?本文綜合教宗2022年9月7日至10月5日期間所分享的內容,整理出以下的五大點:

一、聆聽與留意心靈的動態

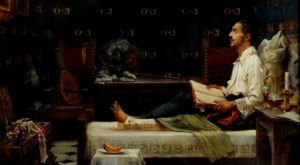

首先,教宗以聖依納爵在邦布羅納(Pamplona)戰役中腿部受傷,以及隨後在家裡養傷期間所經歷的「心靈動態」(spiritual movements,即神類的辨別),開始談起「爵式」分辨。當時躺臥病榻上的依納爵渴望閱讀騎士小說和英雄故事,但是家人只找到《耶穌行實》和《聖人傳記》讓他消磨時間。然而,就在閱讀這些書籍的過程中,依納爵留意到內心裡有兩種思潮在衝擊著自己,這讓他後來對靈性事物有了新的發現:

依納爵感覺到自己內心的想法產生了變化,他開始注意到差異。在他的《自述小傳》中,依納爵以第三人稱如此描述:「當他想到現世的種種以及跟騎士有關的事情時,他感到很愉悅,但到無聊後將它們推開時,便感到空虛和失望。相反地,當他想到赤腳去耶路撒冷,只以野草充飢並效法聖人們實行刻苦補贖時,他不僅在這些思想中感覺神慰盎然,還在放棄它們不想時,仍有滿足和愉悅之感。」(自傳8號)

換句話說,「爵式分辨」與留意自己內心的動態息息相關。透過依納爵的這個例子,教宗特別邀請信友們在生活的大小事件和生命經驗中留意自己內心的變化,也就是在心靈深處檢視自己是如何受到「聖與俗」的思想、「善神與惡神」的推動。教宗表示,在生活中我們透過電視、廣播電台、手機聽到許多聲音,我們都是「聆聽的專家」,問題在於我們是否停下來反問自己:我的心靈有何反應?它是否滿足、是否難過,是否在尋找什麼?倘若我們對生命經驗做細微的觀察,也就是「聆聽內心的不同聲音」,它將提升我們分辨的敏銳度,並能作出對的決定:「好的予以接受、壞的予以拒絕」(神操313號)。

二、花時間注意思想的起迄點

此外,教宗表示聖依納爵的這個經驗有兩個面向值得注意。首先是關於「時間」方面,因為「世俗的思想」一開始很吸引人,但它們會漸漸失去光彩,讓人感到空虛和不滿足;而「天主的思想」起初會招致抵抗,可是一接受它,就會帶來未曾有過的持久平安。對此,教宗引用了《神操》314號〈神類分辨甲組第一條〉加以說明惡神與善神透過何種方式對人靈有所推動:

對不斷犯重罪的人,仇敵通常習慣將虛偽的快樂放在他的眼前,使他幻想感官的享受和愉快,以便沉溺在惡習和罪過中。對這等人,善神慣用相反的方式,刺激他們用理智判斷,使自己的良心絞痛不安。

另一個該當注意的面向是「思想的終點」。教宗提到這一點,是因為「分辨有其發展的歷程」,「一開始情況似乎沒有很清楚」。這與聖依納爵在《神操》333號〈神類分辨乙組第五條〉的說明有很大的關係:

我們該十分留意我們的整個思想進程。如果開始、中間和結束都是好的,都趨向完美的善,這便是由善神而來。如果這一系列的思想進程,最終把我們領到一些惡事,或一些使人分心的事上,或某些不如先前定志要做的那麼好的事情上;更有甚者,它使人靈軟弱、煩悶、擾亂不安,喪失了原來的平安及寧靜,顯然表示,這思想進程是由惡神而來,因為牠是我們靈修前進和得救的死仇。

因此,爵式分辨是一個動態的歷程,我們需要花時間實際地在內心留意事件和思想發展的整個過程,並看它最終帶來怎樣的果實:是「趨近天主」抑或「遠離天主」?是在信、望、愛三德上有所增進或減弱?是帶來深沉的平安與寧靜或是不安與擾亂?這些都爵式分辨中該當留意的面向。

三、藉由分辨能在突發和不幸事件中認出上主

再來,教宗也論及「生命事件中的偶然性」與「分辨」的關係。教宗說,依納爵在康復期間,手邊沒有關於騎士的書籍,只有聖人的傳記,這看似平庸的「不幸事件」卻成為了他皈依天主的轉折點。換言之,天主有時會藉由突發或不幸的事件來與人相遇。重要的是,我們需要在這些偶發或不幸的事件中學習聆聽內在的聲音,覺察自己的反應,正如依納爵當年藉由腿傷和兩本書籍辨識天主與他相遇的「記號」,從此改變了他的人生。

因此,爵式分辨有助於我們在「意想不到、甚至不愉快」的情況下認出天主的記號,同時也能認出相反於天主的其他聲音。

四、分辨的要素是祈禱,而祈禱就像「朋友之間的交談」

教宗在9月28日的要理講授中繼續省思「分辨」的主題,提到分辨內心所發生的事「並不容易,因為外表有欺騙性,但與天主的親密關係能溫柔地消除疑慮和恐懼」。因此,為提升與主的親密關係,首先我們需要祈禱,而祈禱則是進行分辨時不可或缺的要素之一。

教宗進而表示,「祈禱並不是喋喋不休地念經」,而是「要向耶穌敞開心扉、接近耶穌、讓耶穌進入我的心,讓我們感受到祂的臨在」。教宗還引用聖依納爵的名言,即「祈禱就像朋友之間的交談」(參閱《神操》54號)來鼓勵信友們與主建立親密的友誼關係。

換言之,透過這種與主「情感上的親近」,我們將更敏銳地意識到上主如何臨在於生活的各種關係之中,這對於聆聽與分辨內在的聲音絕對有所助益。

五、分辨的另一要素是認識自己,而認識自己的密碼是「省察」

教宗在10月5日的要理講授中提到分辨的另一要素,即「自我認識」,因為「分辨涉及我們的人性因素:記憶、才智、意願及情感」。教宗進而表示,「我們往往不曉得分辨,是因為我們還不夠認識自己,如此一來,我們不知道我們真正要的是什麽」。

教宗引用知名的耶穌會靈修作家,多瑪斯.格林(Fr. Thomas Green S.J.)神父在《麥子中的莠子》一書中的話做進一步的解釋:

「我深信,真實可信的分辨(和在祈禱內真正的成長)的最大障礙,不是天主那深不可測的屬性,而是我們對自己認識不足,甚至不願意真正地認識自我。幾乎我們每個人都躲在面具後面,不僅是在別人面前,在我們對著鏡子照自己時也是如此。」(頁25)

教宗表示,「在我們的生活中,忘記天主的臨在與對我們自己的無知並行存在,即無視天主也忽視我們自己,不瞭解我們的性格特徵和我們最深的渴望」。「認識自己並不困難,但却很費力:這牽涉到挖掘內心的耐心工作,要求我們能夠停下來,『關掉自動駕駛儀』,以便能意識到我們做事的方式、我們身上的情緒,以及反復出現的想法,它們經常在我們沒有察覺到的情况下影響著我們。」對此,教宗提到區分「情緒與心靈官能」的重要性,因為「我所感覺的」有異於「我所信服的」;「我感覺到的」並非「我所願意的」。若能做到這樣的覺察,就能「認出我們在看待自己和現實情況時往往會有曲解」。

接著,教宗引用「密碼」這個資訊詞彙 來講解認識自己的道理。他表示,我們需要密碼才能擷取屬於個人的重大的資訊,而「靈性生活也有自己的密碼:也就是觸動心靈的話語,因為它們觸及我們最敏感的地方」。教宗同時也提醒信友們,「誘惑者,即魔鬼也非常瞭解這些關鍵詞,重要的是我們也要瞭解它們,以免我們身處不情願的境地。誘惑不一定暗示壞事,但往往是些失序雜亂的事物,以過於重要的面貌呈現出來。通過這種方式,它以這些事物在我們身上激起的誘惑力來催眠我們。這些事物美好,卻是虛幻的,不能持守承諾,最後留給我們的是一種空虛和悲傷的感覺。這種空虛感和悲傷感是一個訊號,表明我們『走上』了一條不正確的道路,使我們迷失了方向。」

來講解認識自己的道理。他表示,我們需要密碼才能擷取屬於個人的重大的資訊,而「靈性生活也有自己的密碼:也就是觸動心靈的話語,因為它們觸及我們最敏感的地方」。教宗同時也提醒信友們,「誘惑者,即魔鬼也非常瞭解這些關鍵詞,重要的是我們也要瞭解它們,以免我們身處不情願的境地。誘惑不一定暗示壞事,但往往是些失序雜亂的事物,以過於重要的面貌呈現出來。通過這種方式,它以這些事物在我們身上激起的誘惑力來催眠我們。這些事物美好,卻是虛幻的,不能持守承諾,最後留給我們的是一種空虛和悲傷的感覺。這種空虛感和悲傷感是一個訊號,表明我們『走上』了一條不正確的道路,使我們迷失了方向。」

教宗最後總結道,認識自己的最好幫助是「良心省察」。他籲請信友們要養成這個好習慣, 「靜下心來重新審視我們一天中所發生的事,學會在我們的評估和選擇中,注意到我們最重視的是什麽,我們在尋找什麽和為什麽,以及我們最終找到了什麽。」教宗的這個建議當然也跟聖依納爵不無關係,無論在《神操》或是在《耶穌會會憲》裡,他都提到這個靈修操練的重要性。