第十三章:「他騎著騾子獨自上路」,1522年春

為天主做更多

三十年後,依納爵在他的《自傳》中,記述他騎在騾背上不斷緩慢前行,腦子裏在想些什麼:「他決定做艱苦的大補贖,不是太著意於賠補自己的罪過,而更是為了取悅天主。因而他決定做聖人們所做的補贖,甚至比聖人們做的更多。他從這種想法中獲得了極大的神慰。他尚未對任何事物有靈修的觀點,他甚至不知道謙遜、愛德或忍耐的意義,也不知道修德要有分寸。不需要任何理由,他只想做這些外在的偉業,因為聖人們為光榮天主都曾這樣做了」。

摩爾人和騾子

「途中發生了一件事,在此值得一提,以便更好地明白天主如何在他的靈魂工作,雖然他的靈魂仍然盲目,但極渴望以他所知道的方式去服侍天主」。

一個摩爾人趕上了依納爵,「他們遂交談起來,並談及聖母瑪利亞。摩爾人承認聖母懷孕時是童貞,但他不相信經歷了產子的過程,聖母仍然是童貞」。摩爾人解釋自己的想法,而依納爵提出的神學論據,不能改變他的思想。之後摩爾人匆匆離開,旋即不見蹤影,「留下朝聖者依納爵獨自思考剛才所發生的事」。

依納爵情緒波動,不滿自己失責,繼而悲傷,因摩爾人的放肆無禮而義憤填膺,更為捍衛聖母的尊榮而心焦。

他想找著摩爾人,不僅要將他捉拿綁在自己的騾背上,帶到鋸山,迫他跪在聖母腳前,更為了摩爾人所說的話而想用匕首刺他幾刀。「他跟這個矛盾的念頭掙扎了許久,始終不知道該怎樣做」,因為不計其他,追趕摩爾人,便要放棄在皇家大路上走。

猶豫不決使他不耐煩,於是他放鬆了韁繩,讓騾子作決定。儘管摩爾人走向村莊的那條路,比皇家大路寬闊,依納爵的騾子選擇了皇家大路,遂挽救了可能會被刺死的摩爾人,也避免了依納爵成為階下囚。於是他繼續朝鋸山進發,繼續想著為愛天主而將要做的偉大事業。

武裝守夜

儘管依納爵在羅耀拉堡常作自省,但這時他不再往內看,他相信天主只要求他慷慨大方。他想效法其他人所做的補贖,而不是痛悔自己的罪過。

《高盧的阿瑪迪斯》這本小說所描寫的騎士冒險故事闖進了他的腦海,於是他決定「進行一次武裝守夜,整夜在聖母像前不坐也不臥,一會兒站,一會兒跪。就這樣,他下定決心脫去身上華麗的衣服,穿上基督的武裝」。這種禮儀見於西班牙的騎士制度中,要守夜的騎士「有時跪,有時肅立……騎士的武裝守夜不是鬧著玩的,而是祈求天主保護他們……這些加入冒死行業的人」。

依納爵在一五二二年三月二十一日到達鋸山,這是他朝聖之旅的第一站。

他想來這裏很久了,因為羅耀拉地區盛行敬禮鋸山聖母。高貴的騎士依納爵「以軍人的樣子和風格,穿著瑰麗的上等衣服」來到了隱修院。

他決定放棄所擁有的一切,作為往耶路撒冷朝聖的第一步。

本篤會隱修院樂於接受他的騾,同時,亦有人樂於接受他拜託,將他獻出的劍和匕首掛在鋸山聖母像的祭壇前;這是當時的一種風俗。多年後,劍和匕首仍然掛在保護「黑聖母像」的金屬屏上。

朝聖者的裝束

假若依納爵把自己的好衣服掛在金屬保護屏的鐵格、掛在他的武器側邊,他匿名行事的計劃便會被識穿。於是,他採取了以下的行動以徹底洗淨他的過去:「在一五二二年三月二十四日,預報救主降生節前夕,他悄悄來到一個窮人面前,把自己的好衣服給了那個窮人,然後跟他交換了自己十分想穿的窮人衣服」。

在離鋸山很近的一個大城鎮裏,他買了些他決定在往耶路撒冷途中穿著的衣服。他清楚記得,買了些「相似用來作麻包袋用的,非常疏鬆,極粗糙的布料」;有人為他用這布料做了一件一直垂到腳面的長袍。他也買了朝聖者必備的一根手杖和一個小碗。最後,他買了一雙涼鞋,但用不著兩隻都穿。他的一條腿仍紮著繃帶,就算白天騎在騾背上,晚上腳部都會腫得非常厲害;他只穿一隻鞋,穿在受傷的腳上。就這樣,他來到了鋸山。

富有的乞丐

依納爵拋棄華服不只意味著擁抱貧窮生活,也象徵放棄他的身分。

身穿朝聖者長袍,依納爵成了個寂寂無聞的窮人 ── 彷彿脫去衣服就是擺脫他是誰,他的家族,他的名字及聲譽所包含的一切。如此戲劇性地與過去決裂,有幾分「嬉皮士」色彩。

反省:爲了更自由地侍奉天主,你要放棄些什麼呢?

(待續)

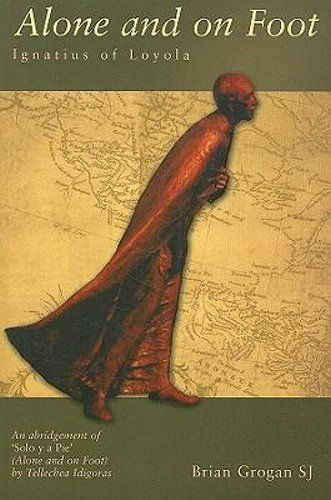

《踽踽獨行:依納爵.羅耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola)

訂購資訊 https://is.gd/kPsAzH