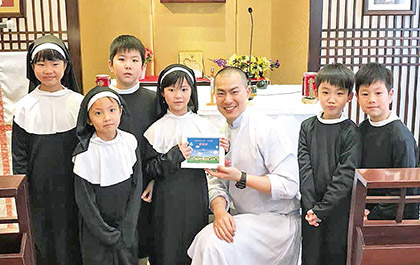

耶穌會董澤龍神父出生於一個非天主教的家庭內,但在天主的帶領下,這個非公教家庭卻長出了聖召的果子。現時,他們的家庭人員大多已經領洗,但下一代的聖召培育又怎樣呢?以下為各位讀者分享。

從非公教家庭到公教家庭

尖石之愛-丁立偉神父

丁立偉神父在年輕時期26歲就來到台灣,至今已經邁入第25年,除了推動原住民青年活動,深愛尖石鄉原住民,在尖石天主堂擔任神父,一直到西元2012年底還在尖石鄉服務。 新竹縣尖石鄉天主堂比利時籍神父丁立偉,在山區傳道十幾年,對原住民教育很重視,幫助青少年就學內思高中,學校提供免費住宿,讓偏遠青少年有良好的教育環境。

永遠笑瞇瞇的王秉鈞神父

主的召叫 王秉鈞神父出生於義大利羅馬附近,從小受到父母的呵護,良師益友的陪伴,有一個快樂的青少年時期。雖然父母及家人捨 不得,仍於中學畢業後入修院,研讀哲學與神學。當時,受到耶穌的召喚,願意追隨利瑪竇、郎世寧,為中國教會奉獻自己。

聖經與信友生活──李哲修神父

一、向人說話的天主 親愛的讀者,你可以停下來想一想︰你所相信的到底是怎樣的一個宗教?你是否在虔信一個道理、一種人生觀或者倫理法則?你的信仰是否在遵守一個規矩,或者只參與了外在的儀式?還是在相信一位生活的天主呢?

溫暖寬厚的天主僕人-陳瑾璋神父

人生的際遇似乎是總由許多的偶然串成人生的必然。 以我個人來說,年過七旬的現在,回想過往的一切,似乎沒有一件事是按照自己規劃而進行的;從小到大,從求學到工作,似乎都有一種神秘的力量在引導我,這讓我越來越相信一切都是天主的安排。我在徐匯服務一待就是四十多年,歷經六任校長的領導,與無數的老師共事,也算的上是天主行的某種奇蹟吧!

行醫外的聖召路

我是耶穌會施毓謙修士,於一九八三年五月出生於上海,隨母親及其全家而信奉天主教。因為當時的政局,沒有神父在上海服務, 遂在出生後第四天即由居住在家的姨婆、拯望會周倜英修女施洗,取聖名斐理伯(宗徒慶日正在五月);

坦誠,使路更寬廣──徐立人神父

我是來自香港的徐立人,現年四十三歲,成長於一個小康之家,是家中的長子。雖然家庭成員都不是教友,但中學時就讀耶穌會辦的香港華仁中學,在神父們的陪伴下,認識了天主教信仰,並接受洗禮。 後來去澳洲求學,並在當地工作一段時間之後,一九九七年回到香港,找到一份銀行工作。這段領洗後的時間,我並沒有常常去聖堂,但某天我路過一個聖堂,走進裡面,祭台上的神父正在講道,那天福音的經文是「浪子回頭」的比喻,我聽完之後很感動;往後幾週在生活中,我常會思考默想這段福音,並聽到內心有個聲音在跟我說:「是時候回來(教會)了。」

老修士的大愛──白雲山修士

新竹縣新埔鎮內思高工,有位原籍西班牙,七十一歲的老修士白雲山,來台三十八年,將青春歲月奉獻給學校。這位以校為家的老外,擅長發明創造,卻鮮少申請專利牟利,而是將這些東西送給貧困但有需要的人。白修士的行為深深影響每位師生,是內思高工最受景仰的心靈導師。

賴甘霖神父┃ 天使,無處不在

頼神父是療癒我們身心靈的醫生; 有著父親的堅毅及母親的溫暖, 從這凡人身上我們感受到不平凡, 在他身上我們領俉了耶穌, 更感受到聖母。 我們何其有幸生活成長在其中。 – 唐鴻舜 2015 秋

一個五旬節(聖神降臨)的經驗┃憶丁松筠神父

聖神降臨並不是每次都像第一次那樣發生 第一個五旬節,門徒們正在等待聖神,那時他們擠在屋子上層的房間,在同樣的地方,耶穌曾許諾他們會派遣聖神來。但當聖神終於出現在他們當中時,他們依然毫無準備。有風、有火、還有不同的語言。那必然是個特殊、難忘的經驗!那事件當然也影響了他們後來的生活,同時寫下了教會的歷史。

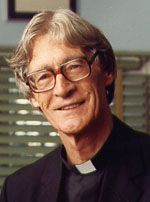

沉思的教育家──巴烈德神父

別過皇后大道東,車子沿著斜坡緩緩駛上。 還未泊妥車子,一個學生就急急的朝著我們走來,問我是不是家長,我搖搖頭反問道:「今天是家長日嗎?」他答說是。然後我對他說,我們是見校長巴烈德神父(Rev.CyrilBarrett,S.J.)來的,早就約好了,他聽後連連點頭道:「我給妳找校長去」,就又急急的轉身走了。我們只好站到傳達處附近等他。 印象 覆了一頭及頸的淺粟色長髮,巴神父神采飛揚的從他辦公室走廊那邊衝出來,沒有扣上鈕扣的白色羅馬袍,颯颯的在身後張揚著,驟眼會使人錯認他是個醫務人員,或者是校內實驗室管理員。我們都讓咀角注上了笑意,互相握手行禮問好,有點茫然。終歸是頭一趟見面,絕不能一下子就自然熟絡起來。 我覺得巴神父很高,算得上又高又瘦那種。因為我自問不算矮小,然跟他走在一塊,就總顯得不成比例,他足有六呎多吧?! 訪問的動機 我們訪問巴神父,不是因為他是香港華仁書院的校長,而是因為他對教育工作那一份為人稱道的熱誠,尤其對本港的教育制度,二十多年來,他一直都身體力行的表示了他的關注,一直都擔任著推動、鼓勵、呵斥的任務。 一位熱誠的教育家 我們時常都會在本港各大中英文報章的教育欄、或讀者心聲欄見到巴神父的名字,例如華僑日報的華僑教育版在一九七九年十一月廿三日就有這一則特訊:「升學澳洲英國費用增,港府應與英澳商討,特別考慮港生留學。香港華仁書院校長巴烈德神父主張,設獎學金使港生所付學費一如往年,社會人士設海外留學基金援助進修。」 一跟巴神父討論本港的教育制度,他就顯得眉飛色舞,說話也就特別多。 「從前那裡有甚麼會考的,這些事我記得好清楚,我在一九五六年就當香港華仁校長;極其量也不過是中學畢業聯考(SyndicateExamination)而已。而且發起人也不是香港政府,是一些中學校長。」 「現在時代那能跟前比呀,從前嗎?從前我們可以向政府當局發表己見,可以影響政府決策。現在?現在政府已經很少諮詢校長們的意見了;同時,在許多事情上,已變得越來越獨行獨斷。」巴神父的聲音相當清澈響亮,要不是他親口告訴我們他的年齡,誰敢說他今年六十四,明明是四十多歲的聲線嘛! 尋求輿論 他撥一撥那不上髮蠟、但修剪得頗有型有款的頭髮,繼續說: 「想想看,是誰更清楚學生們的困難呢?是在內工作的教長們,還是那些坐在教育署辦公室內的人士呢?這就是為什麼近年來我常在報章上發表心聲的原因了,因為我認為要想影響教署,就只有掀起公眾輿論這一法。」 青少年犯罪成因 巴神父認為,教署根本就看不到學校所存在著的難題。當然,教署幾年前所訂定的強迫教育──學子們必須至少完成中三課程──是非常好的,可說是一項德政。不過,立了例又不趕建足夠的校舍,於是乎所有中學都出現了擠塞的現象;而教師呢?就平白增添了許多工作,那裡還有時間來照顧學生、了解學生呢!相信大家猜到會有甚麼事發生了,「青少年問題,不也就是這樣出現嗎?虧得政府當局還口口聲聲說不明白為甚麼近幾年來,青少年問題越來越變得棘手,哼!」 「答案還不明白嗎?教師當然要傳授課本知識,但也當負起傳道、解惑之責呀!可惜,今日在香港的教師就沒有這個機會,一星期有這麼多節的課,差不多六十名學生擠在一個課室裡聽書,教師的工作量又這麼多……有些學校啦,教師還得手持咪高峰上課呢!」 這時,老總擺起陣勢,想替巴神父照張照片;而他卻連忙耍手道:「等一等,讓我整理一下衣服」,便立即邊把敞開的羅馬袍扣上鈕子邊笑著說:「今天我穿上這袍子,是因為家長都希望見到一個司鐸的形象。」我立即潛意式地低頭望望他的鞋子,是一雙花費不足一百港元的丁字帶生膠底皮鞋,是踭子老早就給踩掉了一大半的那種。如果要選舉本港最不講究衣著的名人,我相信巴神父一定榜上有名。但在所有人眼中,這不但不是貶,且是一種褒揚,因為我們香港有幸擁有這一位純樸務實、滿肚墨水、理想而又充滿幹勁的教育家。 巴神父眼中的香港學子 巴神父總認為港府太不了解中國青年,原因是他們當中有很多青年學習能力確是非常高的,要他們達到一定的高深程度,絕非難事。故此,巴神父建議港府應該為這些莘莘學子提供更多高水平的教育機會。 香港不是英國 「港府總喜歡以英國來做借鏡,唉,真是。要知道,英國有一半青少年十五歲就離開學校外出工作,但本港的都希望能夠繼續學業,希望在高等教育方面有所成就。可惜,本港大學學位實在太少了;每年只能提供百分之二個學位,在英國,就有百分之八個,而美國呢,則高達百分之十二或以上。 本港學生勤奮的原因 良好教育背景是本港大部分中國人的財富來源,因為本港大富之家畢竟為數不多。在英國,許多人都擁有自己的店鋪、農莊或土地,做子女的根本不用為將來的生活而憂心,所以青年人多不唸大學,甚麼學士、碩士學位對他們來說是沒有意義的。 所以巴神父的見解:「在香港,你的學識就是你的財富,可說是謀生的唯一途徑,可是,港府並不接受這個見解,但這是事實呀!」 這裡沒有階級觀念 「香港有一個好處就是沒有階級之分,任何人,無論他的出身是街童也好,住在天台木屋也好,只要他努力唸書,也一樣可以成為醫生、講師或其他可以擠身上流社會的專業人士。」 「不過,有一點不能抹煞的就是經濟問題,有獎學金固然好,不然就得半工半讀了。」 教師不足 在一九六五年之前,每一班學生約擁有一點四名教師。到了一九六五年,政府收縮財政,減少教師名額;於是,每位教師就得一星期負責三十多節課,空節幾乎沒有了,接觸學生的機會也就相對地減少了。 在小學,這情況更為嚴重,有些教師每星期只得一節空課,就我所認識的教師朋友中,大部份在甫入這個神聖行列之前,都懷抱著極大的教育理想,可惜在透不過氣的工作壓力下能夠不用進補參茶之類的,已經十分十分棒的了,還敢再說其它嗎? 慈父情懷 巴神父是個充滿慈父情懷的教育家,對青少年犯罪問題他有他的看法:「今日的小學,絕大部分是半日制,中午十二時三十分上午班放學後,下午班的學生又接著湧入。港府一直認為,小學生有半天獃在家裡是不成問題的,因為有父母看管。我的天,這是二十年前的故事了!今日生活指數這麼高,居住單位又細又小,父母都是雙雙外出工作才能養家的;孩子呢?孩子當然沒人管了,有半天空檔,自然會聯同鄰家孩子,東溜溜,西逛逛的……要學壞真容易呀!」 聽他這一席話,我本能地想起了十九世紀偉大的教育家,聖鮑斯高神父來,當年鮑聖對於浪盪都靈街頭、四處偷竊鬧事的青少年,不也是寄予無限同情和憐愛嗎?為了要使他們獲得一技之長,好以謀生過活,鮑聖不是創辦了工藝院嗎?在今日的香港,巴神父也看到了同樣的問題「以前,我曾向港府提意設立職業先修學校,或工業中學,但得到的答覆是:沒有孩子會就讀這類學校。」 「今日,明愛設立的這類學校不是很受歡迎嗎?政府終於也自己辦這類學校了,只要給他們機會,每一個青年準會有不凡的表現的。」 他的理想 巴神父贊成文科與實用科合併的混合教育法。並以星加坡作例子:那裡一般的中學課程,頭兩年佔了百分之廿五是機械課程,且是必修科。兩年後,學生可自由選讀工科抑或文科,我們香港也嚐試過,不過到目前仍未成功。 香港公教大學的可能性 接著,我們問他有關在本港設立天主教大學的可能性,他隨即答謂「我也曾經聽說本港教區有意辦一所公教大學,不過經費是個吃重的難題。聖言會在日本有所大學,當事人告訴我,他們每年必須挪用該會在日本總收入的三分一來幫補該大學的支出。」 「一九六0年代,港府有意成立中文大學,我們耶穌會也就向當局申請在港設立一所專上學院,還預備把九龍華仁現在的足球場撥作院址。但當局拒絕了我們的申請,原因是早有四間學院存在了,(筆者按,這四間是崇基、聯合、新工和浸會。)」 業餘考古學家 這位出生於一九一七年的愛爾蘭耶穌會會士,已經從事教育工作廿六年,但仍然表現得那樣熱衷,那樣充滿理想和幹勁。仍然不斷的為本港所有莘莘學子及教師,向港府尋求合乎理想的教育制度。不管效果如何,他那份心意和熱誠,是值得我們尊敬的、欽佩的。 在余理謙神父(Rev.JamesHurley,S.J)的口中,巴神父不單能幹,而且還是位業餘考古學家,一有空閒,就跑到長洲等離島翻翻掘掘,從翻出的遠古文物中研究香港的歷史和文化。 巴神父說他在一九五一年抵港,在長洲會院唸了兩年中文後,就給派到香港華仁服務,一九五四年任該校副校長,一九五六年正式升任該校校長至一九六二年調任香港大學利瑪竇宿舍舍監止。 七年後,一九六九年,巴神父重返香港華仁,一九七0年再掌該校校長職至今。 熱情好客 他原本只答應給我們半小時作訪問的,因為他必須到禮堂去跟家長們招呼。可是,一談就談了一個小時,彼此都意猶未盡。我們請他借出一些舊照刊登,他一口氣就答應了。然後立即衝出門外,沒有兩步又折了回來,把雪櫃打開,叫我們自便,才又三步夾兩步的上他房間去。 如此神采俊逸,硬硬朗朗的,那裡像個六十四歲的人?他還口口聲聲的說明年就到期退休呢! by 李韡玲 《公教報》1981年10月30日

李安德神父 安息主懷

加拿大籍耶穌會士李安德神父在二0二0年五月四日凌晨於輔大附設醫院安息主懷,享受九十五歲。 二0二0年五月九日上午十點,在台北市古亭聖心堂舉行殯葬感恩祭禮,耶穌會省佐墨朗神父主禮,十多位耶穌會士弟兄共祭,彌撒在肅穆祥和的氣氛中進行。 與李安德神父同樣來自加拿大魁北克省的詹德隆神父在證道時,細數李神父的風趣、樂觀及幽默,並說,李神父的幽默必定傳承自父親,因為李神父的媽媽一連生了五個兒子,李爸爸都以耶穌的十二門徒命名,後來又生了七個女兒,別人問李爸爸,為何不生兒子了?李爸爸說,他擔心會生出猶達斯,所以不生兒子,要生女兒了。 李安德神父(安德魯)在念耶穌會辦的高中時,放學後都會留校念書,而學校的耶穌會士總是會在下午準備一些三明治及可樂,照顧念書的學生,這讓德魯心懷感謝,並開始注意到這些耶穌會士的善體人意、幽默親和,全心奉獻及樂在其中,因此安德魯也渴望效法,跟隨這些會士的腳步。 李安德神父是心理學博士,他在多個大學任教數十年,作育英才無數,同時,他也做心理輔導,幫助了七千多名心裡有困擾的學生。在諸多的心理學派中,他研究《超個人心理學》並介紹給台灣及中國。根據超個人心理學,人性除了生理及心理,還有精神層面,也就是人的理想不應只停留在自我的實現,而應超越自己,關心他人,關心生態,也就是超越小我,完成大我。 他更在網路上建立平台,蒐集了上千筆相關資料,讓更多人能了解超個人心理學。李安德神父以教職作為他福傳的方向,在學術界、知識分子當中,為天主做見證。 李安德神父幽默機敏,眾人皆知,他的笑話一籮筐,時常在不經意的當口說出,令人噴飯! 李神父說,早年他在學了三年中文之後口試,院長及中文老師分別坐在他的左右兩邊,院長問:安德,你有什麼感想?李神父回答說,今天是星期五,現在是下午三點半左右,我不得不聯想到耶穌在十字架上,而且我跟耶穌一樣,也是在兩個強盜當中。 李神父的笑話不僅謔而不虐,還字字珠璣,他說,有一個老和尚不喝酒,但會釀酒,有一天他發現他釀的酒少了好幾瓶,他懷疑是他們當中的年輕和尚偷喝,於是他前去找年輕和尚,他先說:好久(酒)不見! 年輕和尚回答:阿彌陀佛(我沒偷喝)! 老和尚又說:善哉!善哉!(音同台語:誰人知、誰人知)。 年輕和尚答:我佛慈悲(我喝了四杯)! 老和尚掉頭一邊走一邊說,罪過(醉過)、罪過! 李神父除了中文笑話,還有英文笑話,他說,一個女人問她的先生,”你說我是誰?” 男人回答說:是我的Christmas。 女人:為什麼? 男人:因為Merry(Marry) Christmas! 李安德神父自1943年加入耶穌會到2020年,服事主77年,不論是教書、寫書、演講、心理輔導,都是為別人服務,而他樂此不疲,即使退休後,他也透過網路,繼續為別人服務,因為他深刻體驗到〔施比受更有福〕。 古亭聖心堂教友丘琍華表示,她記得李神父曾說,每個人都有不同的身分角色,可以是女兒、可以是妻子、可以是母親、可以是員工、是教友,我們若是把自己的每一個角色做好,那就是我們的靈修。這句話讓她始終記憶猶新,力行不輟。 頤福園主任洪淑敏說,李安德神父的心臟不好,醫生一直建議神父要動手術,可是這個大手術的費用要一百多萬元,每次醫生問他要不要動手術,神父都說不要,他寧願將這個錢及手術的機會留給別人,他覺得自己這樣就好了,他總是說,他還能有多少時間,就讓天主安排吧! 洪主任說,神父的幽默、聰明,以及凡事為別人著想的個性讓她很感動。 殯葬感恩祭結束後,所有來賓聚集在聖堂門口恭送移靈,不少人紅著眼眶,默默擦拭眼淚,懷著對李安德神父的思念,衷心祝福他安享天主的懷抱。