數以千計的印度年青人,參加了一項儲水運動;該運動由著名寶來塢導演兼演員阿米爾.罕領導,仿效一名耶穌會士曾用過的方法來對抗旱災。 參加運動的逾十五萬名專上學院學生,全來自印度西部多個經常遭旱災困擾的城市。他們參加阿米爾於五月一日發起的運動:趁雨季來臨前,在馬哈拉施特拉邦西部廿四個乾旱地區逾一百條村莊內挖掘引水道。

寶來塢明星推行的儲水計劃,是仿效瑞士耶穌會士的方法

教宗:耶穌生命的福音催逼我們成為“戰地醫院”

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各11月25日下午在東京巨蛋主持彌撒聖祭,在場參與彌撒的信眾約有5萬人。他在講道中籲請衆人重新審視日常生活的選擇,並希望基督徒團體保護所有的生命成為“戰地醫院”,好能為受傷的弟兄姐妹療傷,以愛德見證福音的精神。

日本省會長德盧卡神父任教宗日本行口譯

(梵蒂岡新聞網)日本耶穌會省會長德盧卡(Renzo De Luca)神父是阿根廷人,他還是耶穌會初學生時,就跟當時擔任耶穌會布宜諾斯艾利斯會院院長、日後當選教宗的貝爾格里奧神父建立了友誼。而且,正是當年的貝爾格里奧神父派遣德盧卡神父前往日本傳教。

教宗結束泰國行,為兩岸三地人民祈禱

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各11月23日在聖座駐曼谷大使館小聖堂私下主持彌撒後,告別了泰國;該國樞密院一名成員在首都機場為教宗餞行。教宗向身穿傳統服飾的幾名泰國孩童、當地主教、教會成員和當局人士道別,並在信友團體的見證下,從泰國副總理手上接受一串花環。

教宗:勿重蹈覆轍 建設無核和平世界

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各11月24日上午9點30分左右乘機抵達長崎,參觀和平紀念館。教宗首先向紀念碑獻上花環,並表示“這個地方使我們深刻意識到人類有能力對彼此施加痛苦和恐懼”。

賴甘霖神父榮獲西班牙年度傑出人物獎

根據國際媒體16日報導,高齡102歲的西班牙籍耶穌會神父賴甘霖,榮獲西班牙政府年度傑出人物獎。消息傳回國內讓他在國內好友們興奮又開心。 賴甘霖於第二次世界大戰時,由西班牙派往中國行醫的傳教士,後因戰亂而輾轉多國,並於1969年到台灣,從此展開逾半世紀的奉獻。 2017年,他歸化中華民國國籍,成為全國首位以殊勳歸化國籍的外籍人士。據《民報》報導,賴甘霖表示,「台灣是我的第4個女朋友,也是我的摯愛!」自他踏上台灣這塊土地後,他就愛上這裡,未曾離開過。 擁有醫學與神學雙博士學位,在台大教授醫學倫理長達30年,還曾經因為諸多源自拉丁語的醫學專有名詞,而開設「拉丁語課程」。高齡102歲的賴甘霖至今仍活躍於台北古亭耶穌聖心堂,天主教耕莘醫院更常見他服事病友的身影。

JCAP主席 Fr. Tony:小小耶穌會 彰顯天主的偉大

七月31日是聖依納爵瞻禮,在這一天各地耶穌會士都會慶祝這個節日,大家都知道聖依納爵從未用過「偉大」、「強大」、「有勢力」等字眼來形容耶穌會,他反而是以「最小的」這個字來表示耶穌會的特色,而「偉大」這個字則用於天主,例如:彰顯天主偉大的榮耀。 聖依納爵對耶穌會從來沒有幻想,他知道他自己及他的夥伴是多麼的脆弱,他也知道耶穌會的成長及日益增長的影響力主要不是因為耶穌會士的工作,而是來自天主的恩典。耶穌會只是天主使命的工具。他很清楚地將此寫入會憲,同時在會憲最後一部分寫明:耶穌會不是經由人的方式建立起來的,而是透過基督、我們的天主上主全能之手的恩典。 因此在他心內必定秉持著要發揚他屈尊去開始的服務,並協助靈魂。 所以這些日子,很適合進入依納爵的心靈,去明瞭我們生命的核心實體不是我們的工作,不是我們的使命、不是我們自己,而是關於天主。天主將使命交託給我們,但在一天結束時,我們所完成的都是藉天主的恩典。 前些日子耶穌會亞太參贊區長上會議在日本長崎舉行,會中我們審慎考慮並反省一些重要議題,包括:使徒計畫及管理架構,在亞太地區,舉凡宗教、社會、政治、經濟及生態等問題繁多且複雜。 要做的事如此多,聽起來有點嚇人,但可以安慰的是,我們知道我們是小小的耶穌會,而且我的所作所為都是為了愈顯主榮。

基督徒要能謹守清貧,謙卑地服務人群 Ⅰ

也許會有第二個「辭職教宗」!教宗方濟日前接受西班牙《先鋒報》專訪,無話不談,其中提到他有可能會仿效期前任教宗本篤十六世,提前辭去教宗位置,回到家鄉阿根廷過著清貧生活。在歷史定位上,他表示,若能被後人視為完成了「該做的工作」,就是很好的評價。 教宗也給予世界一些提醒,他強調,一個人應該探究根源,追尋自己的認同,才會進步;他也盼基督徒能謹守清貧,謙卑地服務人群。教宗也分享他帶領梵蒂岡推動突破性作為,如撮合以巴領導人舉行祈禱會,盼能「為世界開一扇窗」;他也談到公開梵蒂岡的文件檔案,讓備受爭議的庇護十二世能受歷史公評。 教宗方濟接受西班牙《先鋒報》專訪,全文內容如下: 問/現在中東充斥著「以上帝之名」的犯罪? 教宗:這說法有點矛盾,以上帝為名的犯罪發生在古代而非現代,從歷史的角度觀之,甚至能說基督徒永遠在讓這樣的事情發生。想想三十年戰爭(1618-1648 A.D.),那時遍地是這樣的犯罪,但在今日卻很難想像,對吧? 我們在信仰上有時會走到非常嚴重的矛盾上,比方說像是基本教義派,在各教中都有著這樣的團體,但只是整體中的少數。 問/那您怎麼看待基本教義派呢? 教宗:一個基本教義派團體雖然不一定會傷害或殺死任何人,但其本質上就是暴力的,基本教義派的主觀思維就是以上帝之名,行暴力之實。 問/有些人形容您是個「革命家」? 教宗:我們應該把米娜(義大利名歌手)叫來,告訴她「看看這隻手,吉普賽人!」,然後請她解讀我的過去,看看會發現什麼*。(大笑)對我來說,革命的意義必須追溯並認同其發生的根源,並看看這些根源能給我們什麼啟示,當個革命家和探究事件發生的根源,兩者並不牴觸。 再者,我認為追尋認同才能真正做出改變,你必須了解自己從哪裡來、自己的家族根源、自己的文化或宗教背景,先要有起點,才能在人生的路上前進。(*註:傳聞羅姆人(吉普賽人)精於占卜,日前教宗曾呼籲義大利人勿歧視羅姆人,此處應有些許諷刺之意。) 問/您打破不少安全規矩,讓自己更接近庶民生活…… 教宗:我知道生命中有些未定數,但那全交由上帝定奪。 我在巴西的時候,他們為我準備了防彈座車,厚實的防彈玻璃讓我感覺自己像被關在沙丁魚罐裡,沒辦法與人們道安,也沒辦法告訴人們我愛他們,就算那只是玻璃,對我來說就和牆一樣。 也許哪天真的會有什麼災難禍及我身上,但說現實點,我這把年紀,早就沒什麼好損失的了。 問/教廷保持清貧和謙卑的重要性何在? 教宗:清貧和謙卑是聖經福音書中的核心,不只就神學上的意義而言,也包括了社會學上的意義。不曾經歷過貧窮的人是無法理解福音書的,但這和真正的赤貧還是要做點區別,我認為耶穌希望我們的神職人員成為人民的僕人,而非高高在上的王子。 問/教廷應該怎麼做,才能減低日益嚴重的貧富差距? 教宗:所有人都知道生產過剩的食物足夠讓饑餓的人民填飽肚子,當你看到世界各地那些營養不良孩子們的照片時,你會驚訝地用手抱頭,覺得完全無法理解。我認為我們世界經濟體系出了問題,所有經濟體系的核心都必須是人,而其他所有之物都必須為人類服務。但我們卻將金錢置於中心,奉之為神明,我們陷入了對金錢的偶像崇拜中。 經濟的驅力來自於想要更多的欲求,矛盾的是,這卻滋長了用過即丟的消費文化。年輕人因生育率受限而被丟棄,老人因為沒用了、無法生產了而被丟棄,其實,在我們拋棄老人、年輕人的時候,我們也拋棄了人民的未來,因為年輕人是社會前進的動力,而老人給予我們智慧,有著必須傳承給年輕人的記憶。 現在還流行因為失業問題就把年輕人給丟了,青年失業率真的讓我很憂心,在有些國家甚至超過了50%,還有人告訴我全歐洲有7500萬名25歲以下的年輕人沒有工作可做,這已經是暴行了。 可是,我們丟棄了一整個世代,就只是為了要維持一個再也撐不下去的經濟體系,一個必須依存戰爭才能生存下去的體系,就像那些大帝國一直以來所做的,而因為沒辦法發動第三次世界大戰,他們就策畫區域性戰爭。 這是什麼意思呢?這些拜金的世界經濟強權產銷武器,為了錢而犧牲人命,才能順利地把他們的資產負債表送到碎紙機去,這種想法奪去了思想的多元性和彼此對話的能力等二種寶貴的財富。 大家都知道全球化就是錢途,可是卻鮮少有人理解全球化會消彌差異,就像身在個球體中,任何一點都與中心等距。一個真正使人們富足的全球化必須像個多面體,所有的面接合在一起,但各自保存了它的獨特性、它的富足、它的認同,這樣的世界絕非不勞而獲可得,就現在而言,也不是現實。 本文轉載自鹽與光,版權均為原作者所有。

憶那一年的水蜜桃月 Ⅱ

在果農阿利家,大人們正忙著挑選包裝水蜜桃,幾個五、六歲的孩子打著赤腳跑來跑去,兩個年輕的姐姐身上都背著不到一歲的娃娃,一邊哄著娃兒、一 邊忙著挑選水蜜桃及分級,匡瑯一聲,五歲的弟弟跑著跑著不小心打翻了一籃水蜜桃,哥哥姊姊們看到馬上大聲斥喝,並心疼水蜜桃是否受傷了,小弟弟則站在一旁 無辜的嚎啕大哭。

憶那一年的水蜜桃月 Ⅰ

那一年新事中心社工員女兒曾彥歆剛從新竹高商畢業,趁暑假到尖石山上作志工,深受原住民農家水蜜桃震撼而寫出印象。 很幸運今年暑假能隨著媽媽和阿香阿姨上山,前往部落協助尖石鄉水蜜桃品管與服務的志工。

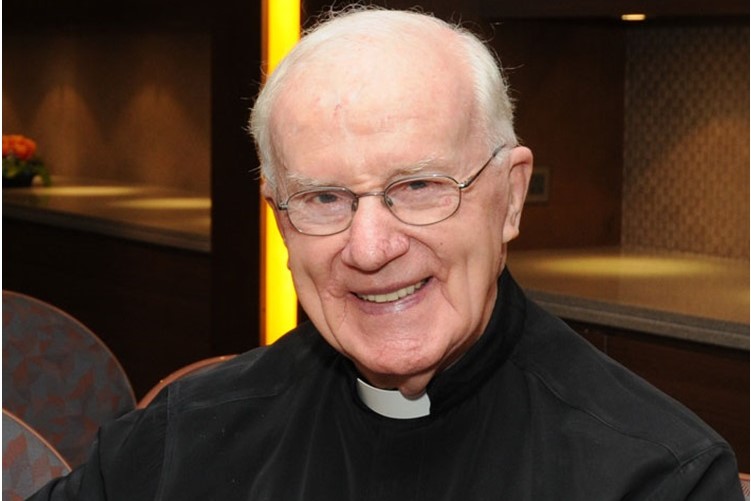

狄恆神父 安息主懷

曾任九龍華仁書院、香港華仁書院校長校監,以及香港大學利瑪竇宿舍舍監的狄恆神父今晨逝世,終年91歲。 耶穌會中華省省會長暨兩所華仁書院校監周守仁神父證實,狄恆神父今日清晨3時43分,在香港聖保祿醫院去世;葬禮安排將在適當時候公布。 狄恆神父在一九二七年生於愛爾蘭,一九五九年在都柏林領受司鐸聖職,一九七七年在香港利瑪竇宿舍矢發末願。先後管理華仁30多年,一生致力教育事業,積極推廣全人教育,二〇〇七年退休後參與公益事業,對香港社會貢獻良多,曾被香港亞洲電視台評選為「2011年感動香港得獎人」。

「大陸苦難教會六十年痛苦史」祈禱的朝聖之旅 Ⅱ

朱神父向教宗陳述:「這本書紀錄了大陸教會和諸位殉道先烈們所做的信仰見證。」朱神父同時請求教宗多多鼓勵中國教會與為其祈禱,當然在中國教會的神長與教友們也時時為教宗祈禱。 教宗的確時時都掛念著中國的教會,不斷地為中國教會祈禱,更十分渴望有朝一日能夠前往中國。