酷暑夏日,耶穌會徐匯中學的八位學生踏上一次身心靈皆清涼的豐富旅程。他們暫別喧囂世界,走入隱身林間的淡水聖本篤修道院,參與由聖賀德佳全人發展協會與耶穌會 Magis 青年中心合作主辦、以聖賀德佳自然療法為靈感的一日生活體驗,透過感官實作與自然勞動,親身體驗自然的療癒力,也培養對身體、環境與靈性的整體關懷。

當青年遇上綠色生命力:徐匯中學簡單愛一日生活體驗

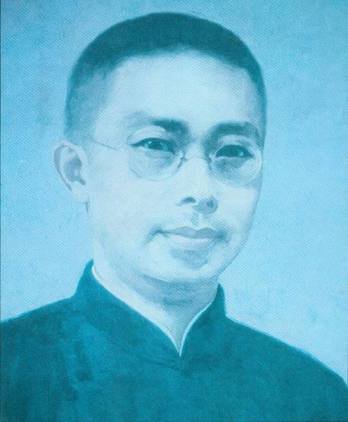

陳瑾璋神父 安息主懷

一生致力於教育的耶穌會人瑞司鐸 陳瑾璋神父(Fr. Ignatius Ch’en Chin-chang, S.J.),於2025年2月22日晚間於新莊頤福園蒙主恩召,享嵩壽102歲。

這一天利瑪竇來拜訪依納爵

耶穌會中華省有六所學校,香港的九龍、香港兩所華仁書院,澳門海星和利瑪竇,以及台灣的內思和徐匯。2024年七月一個要融化的夏天,利瑪竇中學來到台北拜訪徐匯中學。

菲律賓光啓學校師生赴台交流學習滿載而歸

由耶穌會菲律賓會省光啓學校(Xavier School)主辦,在台為期30天的暑期漢語文化交流學習團於2023年5月9日圓滿結束。經過一個月的學習和交流,學員們不僅學習了文化知識,領略了台灣的風土人情,結交了許多新朋友,也拓展了人生的閱歷。此次學習團的美好經歷將在15名隨團老師及136名學員心中留下難以忘懷的回憶。

北京中國學中心推出利瑪竇動態貼圖

在慶祝創立25週年之際,北京中國學中心(The Beijing Center)設計並發行了耶穌會士可敬者利瑪竇神父(Venerable Matteo Ricci SJ)的一組動態貼圖(表情包)。利瑪竇是首位受邀進入紫禁城的西方人士,他在中國期間在科學、地理研究、跨文化交流和神學思想等領域取得了成就。

張伯達神父

張伯達(1905年5月27日-1951年11月11日)是耶穌會神父,巴黎大學文字學博士,中國天主教「四大才子」之一,曾任徐匯中學校長、震旦大學文學院院長,也是天主教上海教區在1950年代第一位殉教的神職人員。 1905年,張伯達出生於江蘇省嘉定縣安亭鄉一個世代信奉天主教的大家貴族,自幼受到良好教育,學業成績優良,並且很早就懷著終身「愈顯主榮」的志向,因此在中學畢業後,於1925年進入耶穌會修道。1932年,他被耶穌會派赴法國深造,1937年獲得巴黎大學文字學博士銜後回到中國。博士論文為L’Écriture chinoise et le geste humain : essai sur la formation de l’écriture chinoise(中文寫作和人類的姿態)。 1940年5月30日,張伯達在上海徐家匯聖依納爵大堂晉鐸。1947年,震旦大學新設文學院,張伯達兼任院長。 1951年3月,張伯達在華東大區召集的私立學校教育會議上,「思想搞不通」,認為中共政府推行的「三自革新運動」只是「假三自」,因而被認定為「反動分子」,於同年8月9日被中共政權逮捕,但沒有公開宣判。住在張伯達神父對面囚室的William Aedan McGrath說他看見神父在去世以前曾在囚室煎熬和嘔吐達兩個月。 11月11日,徐家匯本堂神父蔡石方接到通知,張伯達已經「病死」於獄中。由於屍體皮膚已變成了紫黑色,身上一絲不掛,蔡石方神父由牙齒的特徵才勉強辨認出屍體。獄卒指著死者對蔡神父說:「他真頑固,反抗到死!」。張神父的屍體於1951年11月12日回到教堂,天主教上海教區的神父們身穿紅祭披,為他們所敬仰的張伯達致命真福舉行追思彌撒,有大批教友參加。 張伯達神父死後,共產黨政府發表聲明,譴責為張神父的祈禱和彌撒是「新類型的帝國主義細菌戰 – 反革命的心理細菌。」 葬禮結束後,信徒們開始造訪張神父的墓地,警察把守墓地,但是還是有報告說發生了奇蹟。中國當局後來警告天主教上海教區主教龔品梅(本人後來30年監禁)。