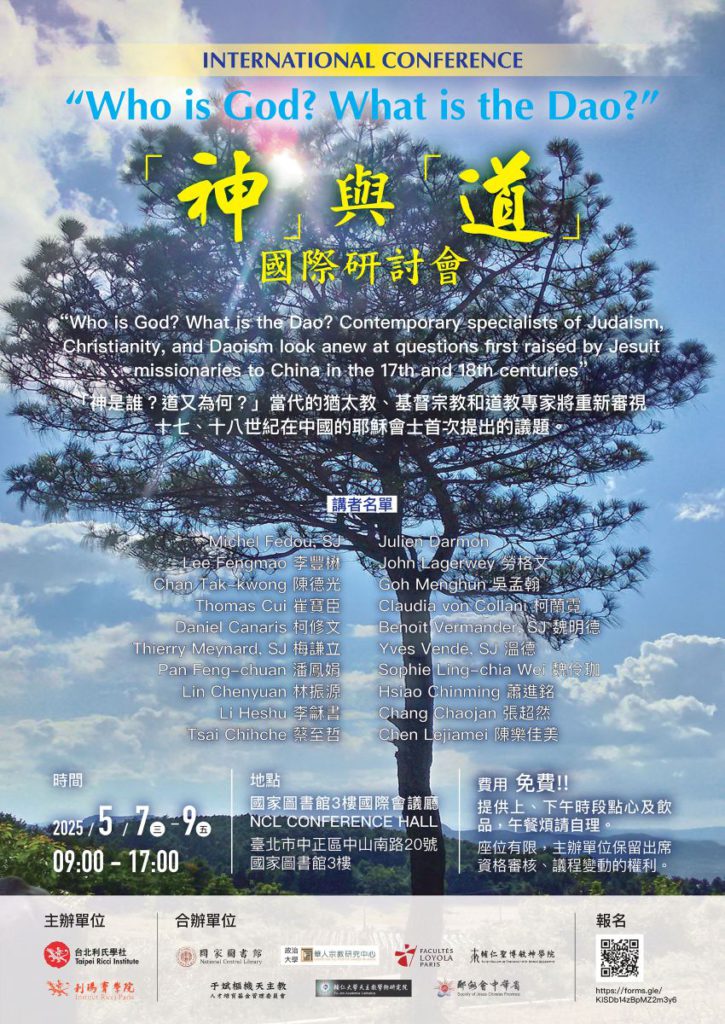

「神是誰?道又為何?」耶穌會台北利氏學社與巴黎利瑪竇學院將於2025年5月7至9日,聯手主辦國際研討會,邀請當代的猶太教、基督宗教和道教學者專家,重新審視十七、十八世紀在中國的耶穌會士首次提出的這個議題,深入探究「神」與「道」這兩個詞語的歷史與當代意涵。

本次會議的目的主要圍繞在「神 」和 「道 」這兩個關鍵詞,重新聚焦中西方之間的宗教對話。我們將探討這兩個概念在歷史中如何演變,以及當代宗教的實踐與反思對它們的理解。在中國,「道」通常用於傳統道教,也見於宋明理學(新儒學)的語境中;而在西方,「神」一詞在猶太教、天主教和基督新教中都有其各自的解讀。會議中台北利氏學社與巴黎利瑪竇學院,將邀請來自這五種不同宗教傳統的各方學者,深入探究這兩個詞語的歷史與當代意涵。

將「神」與「道」相提並論並非新鮮事,早在十七、十八世紀,有一群少數的耶穌會士便已開始研究。雖然天主教和基督新教在翻譯Deus及God時,都傾向選用強調其主權的詞彙,即Master of Heaven (天主Tianzhu) 和 Lord on High (上帝Shangdi) ──且新教徒同樣選擇以「道」來翻譯《約翰福音》(天主教譯為《若望福音》)序言中的logos一詞。因此本次會議的首要重點,即是探尋「神」與「道」在天主教與基督新教傳統中的歷史互動。

在研討會中,也將發表以下幾位耶穌會傳教士對「道」的論述:龍華民(Niccolo Longobardo,1559-1654)、白晉(Joachim Bouvet,1656-1730)、傅聖澤(Jean François Foucquet,1665-1741)、馬若瑟(Joseph-Henri de Prémare ,1666-1736) 及 衛方濟(François Noël,1651-1729)。他們各自以獨特的方法論促成「神」與「道」的對話。另外,錢德明(Joseph-Marie Amiot,1718-1793)對儒家舞蹈(佾舞)關於宇宙論意義的闡釋,其研究成果也將一併納入討論。

1835 年《聖經》譯本首次將 logos 譯為「道」,至今仍具爭議性,因此探究其歷史演變對本次會議尤為重要。

為了回答「道為何?」的問題,我們將溯源其歷史背景,「道」從公元前四世紀開始發展,作為超越價值觀的表達而興起,並透過修身之術得以實踐,直到今日成為民間信仰的角色。同時,我們也不能忽視,「宋明理學(新儒學)」本身叫道學。在此需要強調的是,少數曾探討「道」思想的耶穌會士──曾被羅馬教廷批判成所謂的「索隱派(Figurists)」──他們依循當時的士大夫傳統深入探求,主要透過《易經》一書來對「道」提出論述,但只涉及「道」的宇宙論層面,而完全忽略了「道教」上常見的擬人化論述觀點。

最後,由於早期對話的展開是在西方神學仍然寄託於希臘哲學範疇之時,因此希伯來與猶太思想很少被利用。正因如此,在試圖重建中–西宗教與文化對話中,須將猶太傳統視為不可或缺的關鍵。

總括而言,為開啟宗教對話的新視野,本次研討會聚集當代中國學者與台灣神學家,以及猶太思想、基督宗教神學與道教的專家,並邀請深入研究十七、十八世紀來華耶穌會士神學著作的學者,共同參與討論。

時間:2025年5月7至9日 09:00 – 17:00

地點:國家圖書館(臺北市中正區中山南路20號3樓 國際會議廳)

議程:詳見報名表

報名:請點此或掃海報上QR code

文:台北利氏學社

圖:台北利氏學社、canva.com