由耕莘文教基金會、貧窮學習行動聯盟 (以下稱窮學盟) 、基督生活團、Magis 青年中心,攜手舉辦的貧窮議題系列講座第二場「為社會默默貢獻卻未曾被看見的工作者」,2025年1月18日在耕莘文教院一樓大禮堂舉行。會中邀請耶穌會新事社會服務中心、五角拌與人生百味等組織的代表,分別介紹外籍漁工、拾荒者與無家者的勞動生態,以及他們從當中看見的貧窮樣貌,這同時也讓人看見他們隱身於角落、為台灣社會默默工作的貢獻。

想像一下,沒有漁工捕撈海鮮的餐桌、沒有看護協助的長照家庭、沒有拾荒者做回收的街道、無人協助打掃整理的弱勢者家庭,會是怎樣的一種景況?

我們的日常生活,有多少是被隱身於角落,默默工作、貢獻於社會的人們照顧著、服務著?

由耕莘文教基金會、貧窮學習行動聯盟 (以下稱窮學盟) 、基督生活團、Magis 青年中心,攜手舉辦的貧窮議題系列講座第二場「為社會默默貢獻卻未曾被看見的工作者」,2025年1月18日在耕莘文教院一樓大禮堂舉行。會中邀請耶穌會新事社會服務中心、五角拌與人生百味等組織的代表,分別介紹外籍漁工、拾荒者與無家者的勞動生態,以及他們從當中看見的貧窮樣貌,這同時也讓人看見他們隱身於角落、為台灣社會默默工作的貢獻。

有與會者問,我們為什麼要了解這些「貧窮者」?了解他們,對我們的生命會產生什麼樣的改變?窮學盟代表,也是人生百味的創辦人巫彥德說:「當我們無法理解他人的想法時,就無法理解自己。」

所謂「貧窮者」,並非單指他們面臨物質、金錢上的匱乏,更多是指,他們隱身於社會角落,被社會大眾忽略或是被汙名化,且因為不符社會期待與大眾想像,也被社會排除在外。他們所面臨的是「選擇的匱乏」。

缺乏直視不同的勇氣

巫彥德問,當我們污名化他人時,會不會也污名化自己?在這個快速變遷的時代,人們常陷入片面的資訊以及刻板印象當中,缺乏對他人的理解及認識,同時也缺乏直視不同的勇氣。

演講者之一,致力於改善拾荒者勞動環境的五角拌共同創辦人王品涵即表示,在外人眼裡,貧窮者的工作是他們自身的選擇,但這忽略了「是什麼造成他們選擇了這樣的工作」?真的是因為他們懶惰、不事生產,才選擇這樣「輕鬆」的工作嗎?

她以五角拌的經驗為例,他們花了幾年的時間走訪各地、蒐集資料,了解拾荒者們的樣貌,並透過實際參與了解拾荒者的人生故事後,明白了他們並非自願選擇成為拾荒者,而是生活中有太多無奈與意外,致使他們被迫選擇這項工作,才能維持他們的日常。

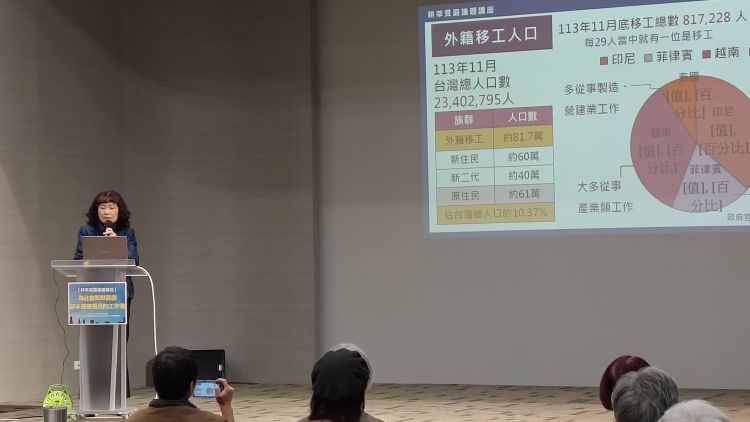

在台灣還有另一群「貧窮者」——外籍移工。新事中心執行長鍾佳伶女士表示,根據2024年的統計,在台的外籍移工人數高達81萬多人,等於台灣社會每29人當中就有一位外籍移工。相較於1992年台灣首度開放外籍看護工與外籍家庭幫傭之引進,外籍移工人數已成長了51.3倍,台灣社會亟需外籍移工的勞動力幫助,可見一斑。尤其台灣目前已進入超高齡社會,家庭照護移工日漸增多更是可期。

然而,他們因為文化差異且不諳語言,與雇主之間的溝通與磨合迭生困境,有口難言,遭到雇主不當對待時有所聞,卻難以求助 。工作環境也是一大問題,像是漁工長期曝露於水銀燈下的眼睛、馬達噪音過大所造成的耳鳴與睡眠壓力,休息及洗漱空間過於狹小,皆讓他們在海上的幾個星期,猶如與世隔絕。而長時間的海上作業工時及雇傭之間不平等的對待,也讓他們苦不堪言。

一群勇敢的破窮者

新事中心的另一位演講者,長期在北部漁港服務外籍漁工的資源開發部副主任及兼任督導李正新,將新事中心的演講主題訂為「一群勇敢的破窮者」。他表示,外籍移工是「要讓自己更窮,才能搏得機會,讓自己翻身」。

因為對移工而言,「需有仲介、代辦,才有機會得到一份工作」,他們得先貸款舉債,繳交保證金與仲介費,開始工作後也是一拿到薪水就是先償還貸款與繳仲介費,導致他們能夠留給自己或寄給家人的錢財所剩不多。如果不拿出這些錢,他們就無法在台灣謀生,因而即使處在惡劣的雇傭環境與中間者的剝削中,他們仍然咬著牙,力求一份生活的機會。

新事社會服務中心主要提供外籍移工培訓及幫助,協助他們適應台灣的工作,還有協調雇傭之間的關係,並維護移工們的勞工權益和經濟需求。

五角拌共同創辦人王品涵表示,拾荒可以自行決定工作時間,也只需要進行簡單的動作,因此讓身心障礙者、家庭照顧者,或是經歷重大事故的人們多選擇成為拾荒者。此外, 有些家庭的勞力人口已所剩無幾,卻因受限於政府補助的門檻,仍被判定無法領取補助金,所以有些年事已高的老人,也日以繼夜的拾荒,只為了賺取微薄的回收金。

沒有人生來就是拾荒者

「沒有人生來就是拾荒者」王品涵於演講中放出的一張投影片上面清楚寫著。拾荒工作即使簡單,卻也是一項高工時、低收入的工作,加上分類成本過高,一個月的收入僅有台幣4,000至4,500元不等。

她提醒:「拾荒者的辛勤努力往往被誤解或忽視,但他們同樣對環境保護做出了貢獻。」五角拌除了努力改善拾荒者的勞動環境,也提供拾荒者關懷,並定期舉辦各項活動,好讓社會大眾更加了解底層工作者、他們的工作環境及其背後的辛苦,藉此改變眾人對底層工作者的刻板印象。

人生百味的「百味家屋」,也組織了一群無家者成立「(老)少年少女的勤快活力自信隊」,協助弱勢家戶的清潔。百味家屋街頭物資專案負責人羅靖茹說:「人生每件事都和貧窮者有關。」無家者是都市中零碎的勞動力,他們或許因年紀大了、學歷低、過於年輕,或者生活狀態不穩定,而被社會遺忘於角落。但我們的社會還是有很多零散的工作,需要有人完成。

許多人看到囤積過多雜物的空間時,內心會浮出疑問:「為什麼把生活過成這樣?」為什麼平常不能順手整理呢?或許那個空間的主人因自身的身心狀況無力整理,也或許因自己從未獨自生活過,所以不知道該如何面對充滿雜物的空間。那些我們認為稀鬆平常的事,對於某些人來說卻是困難的。

無家者協助他人走出困境

在這樣的情況下,無家者提供的清理協助,不只幫助屋子的主人走出困境,也讓自己透過工作,複習工作的手感,重新找到價值感、接納自己的存在,工作也為他們帶來了成就感及尊嚴。羅靖茹表示,他們的故事提醒我們,社會中的每一份子都應該有機會被看見與尊重。

活動最後的提問時間,關於我們向貧窮者學習什麼,人生百味的巫彥德表示:「我們可以理解自己,而不是污名化我們自己。我們不是要對抗、消除這樣失敗的狀態,而是與這樣失敗的狀態共處,然後可以了解怎麼照顧自己,甚至怎麼學會求助。」這是一個不允許自己脆弱、也不允許別人脆弱的時代,但是有許多困難,只靠自己是無法度過的,需要大家相互幫助,向貧窮者學習,便是在學習如何獲得更多的改善與理解。

從小在台語教會長大的李正新督導表示,有一句台語叫「喪鄉」,意思是形容人處於失去一切、一無所有,且喪失鄉土無依無靠,是一種極盡的貧窮狀態。喪鄉帶來的不僅是物理上的遷移,還有心理上的巨大衝擊。而適應過程中所經歷的孤獨、迷茫和無奈,都是喪鄉帶來的痛苦。他認為,外籍移工這群異鄉人,在某些層面上也是面臨與喪鄉相同的處境,但一切都是為了改變家人的生活,嘗試把家推離貧窮,雖然處境不像喪鄉那樣悲慘,但卻有著相似的感受。

而我們所能做的事工,就是當他們在異鄉當面臨需要幫助時,用著專業的方式來幫助他們,讓他們學習方法好有能力面對困境,並在困境的經歷中成長。

在這個快速變遷及資訊錯雜的時代,我們該如何理解那些底層工作者、該如何與他們共處,已是我們需要學習的一大課題,此次講座便是希望透過理解然後產生連結,改變大眾對貧窮的偏見,從個體的信念變成群體的,從而達到社會改造的展望。

文/圖內容提供:耕莘文教基金會、耶穌會新事社會服務中心資源開發部副主任暨兼任督導李正新

文字整理:耶穌會中華省通傳中心