在16到17世紀的歐洲,探尋東方世界是學術與文化交流的熱門主題。北京中國學中心 (TBC) 圖書館典藏、由葡萄牙籍耶穌會士安文思(Gabriel de Magalhães SJ)於1668年完成的《中國新志》(Nouvelle Relation de la Chine),便是這一時期的重要成果之一。它提供了詳實的中國知識,更激發歐洲人對中國文化和技術的興趣,推動了17世紀「中國風」的興起。這本著作標誌著歐洲漢學研究,從早期的獵奇性敘事轉向科學證實性的描述,開啟了西方學者來華及漢學研究的新階段。歡迎預約參觀 TBC 圖書館,深入了解更多歷史珍藏。

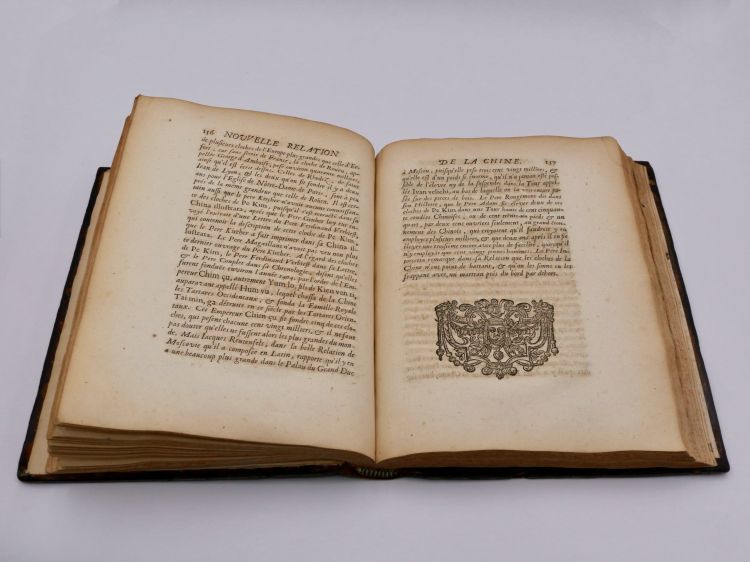

在16到17世紀的歐洲,探尋東方世界是學術與文化交流的熱門主題。葡萄牙籍耶穌會士安文思(Gabriel de Magalhães SJ)於1668年完成的《中國新志》(Nouvelle Relation de la Chine),便是這一時期的重要成果之一。這本書被譽為「17世紀歐洲的中國百科全書」,為當時的歐洲人打開了一扇了解中國的窗口。

安文思以《馬可·波羅遊記》為藍本,用葡萄牙文撰寫了《中國的十二特點》,也稱《中國十二絕》。1688年,這本書在法國巴黎出版,並更名為《中國新志》,又稱《中國新史》。書中系統地介紹了中國的語言文化、政治制度、礦產資源、工匠技術、航運船舶、建築廟宇及民風民俗等。安文思在中國的39年生活經歷,使他對北京、四川及沿海地區有著深入了解。在華39年中,他有29年居住在北京,書中關於北京城的描述,約占全書四分之一。

《中國新志》不僅詳盡記錄了廟宇、瓷器、絲綢、火藥、造紙和船舶製造等「中華諸物」,還生動描繪了中國作為一個技術先進且文化底蘊深厚的帝國的形象。安文思的觀察和記錄提供了詳實的中國知識,更激發了歐洲人對中國文化和技術的興趣,推動了17世紀「中國風」的興起。安文思的著作標誌著歐洲漢學研究從早期的獵奇性敘事向科學證實性描述的轉變,開啟了西方學者來華及漢學研究的新階段。

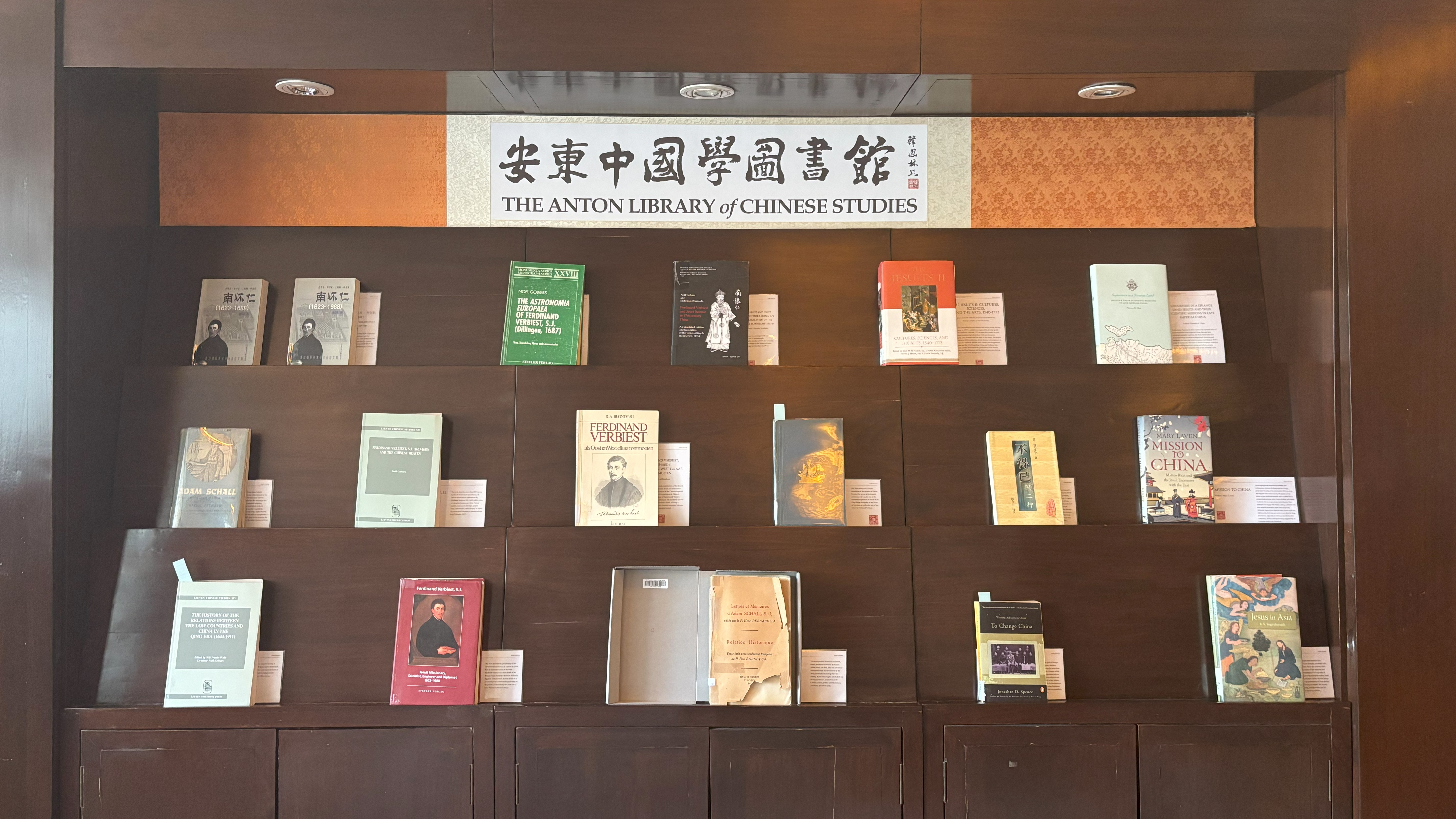

如今,安文思的《中國新志》被珍藏於 北京中國學中心 TBC 圖書館,成為學者研究歐洲早期漢學的寶貴資料。如果您對這部珍貴的漢學著作感興趣,歡迎預約參觀TBC圖書館,深入了解更多歷史珍藏。

文/圖 北京中國學中心 (TBC)