2024年10月的第一週,來自耶穌會亞太區聯會的各會省、會區和使命單位的使徒代表,齊聚印尼日惹的坎彭梅迪亞渡假村,一同探討社會使徒工作的關鍵領域、挑戰,還有接下來的步驟。耶穌會社會正義及生態秘書處秘書長哈拉彌佑神父親臨現場,中華省社會使徒工作助理徐森義神父也出席此次會議。

2024年10月的第一週,來自耶穌會亞太區聯會(JCAP)的各會省、會區和使命單位的使徒代表,齊聚印尼日惹 (Yogyakarta) 的坎彭梅迪亞渡假村 (Kampoeng Media ),花四天的時間探討社會使徒工作的關鍵領域、挑戰,還有往後的步驟。

中華省社會使徒工作助理徐森義神父也出席了這項會議。他表示,此行最大的收獲是打開視野,看見不只是地方上的,還包括地區性、整個亞太區、普世耶穌會的工作趨勢、需要,以及目前正在推動的事情。

然而他也提到,會議的第一天,所有與會者即看見一個憂慮,就是耶穌會在社會參與的方面越來越弱,一方面因為會士人數減少,一方面更因年輕一代的會士對此領域不太感興趣。他提醒,依納爵的靈修打從一開始就是與貧窮者和邊緣者在一起,但我們現在的靈修彷彿不用理會這些人,而且比較個人主義。當我們一直在談「我們」,就包括了這些弟兄姊妹,我們無法將他們排除在外。

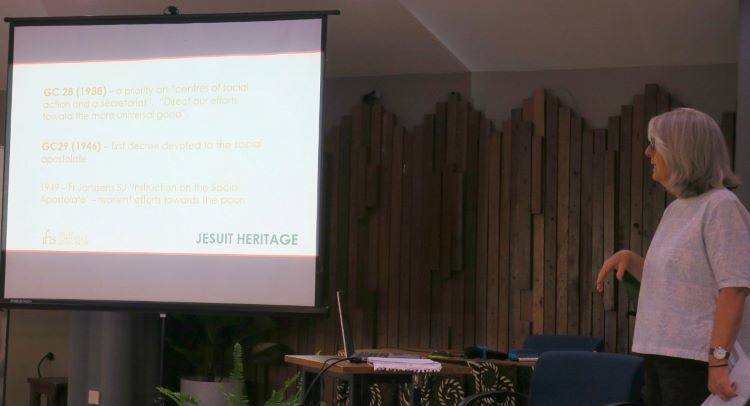

耶穌會亞太區聯會社會事工秘書 (Secretary for Social Ministries) 茱莉·愛德華茲 (Julie Edwards) ,在普世耶穌會社會使徒工作更廣泛的脈絡下,對於亞太區提出一個概述。她提到2008年在西班牙的會議上,確認了共同關注的議題,最後促成了全球依納爵倡議網絡 (Global Ignatian Advocacy Networks) 的成立。亞太區聯會的工作受到幾個主要的背景影響,包括歷來大會、耶穌會普世性使徒優先 (UAPs)、《2023耶穌會現況》(DSS)。在稍晚的報告中,愛德華茲重提我們社會使徒工作中的耶穌會及依納爵基礎,強調明確傳達我們耶穌會身分的重要性。

印尼省省會長本篤·朱利亞萬神父 (Fr Benny Juliawan SJ) 關於亞太地區逐步發展,尤其是在數位經濟脈絡下之現況的報告,幫助我們為之後的討論奠定基礎。朱利亞萬神父具有發展研究和社會學的專業背景,他解釋了數位時代如何催生出建立在線上平台的新商業模式。這導致了自由業、零工和專案工作大量增加。然而,這些改變雖然提供了新的機會,卻也創造了對許多人而言並不穩定的工作條件,貧富不均仍是主要的問題,因為大型科技公司掌控了九成的收入和獲利。

朱利亞萬神父強調,國際勞工組織在革新尊嚴勞動 (decent work,又譯合宜工作) 架構以因應數位經濟上的努力,著重於學習及技能、能力建構 (capacity building),以及社會保障 (social protection) 等。但是在此地區的政治論述中,更深刻的道德與公民關注卻往往付之闕如。或許耶穌會社會事工,可透過引起社會大眾注意這些重要的議題,來填補這道鴻溝。

朱利亞萬神父的報告,引發了與會者對於亞太區聯會當前使徒計畫的進一步反思。亞太區聯會主席尊·威萊神父 (Fr Jun Viray SJ ) 重申區聯會關注的全球移民及生態關鍵議題,並強調跨使徒單位及跨區聯會更大的合作。他力促:「我們必須有創意地重新想像,我們正在做的是什麼、我們的計畫如何能與其他人有更好的協同效果,還有與耶穌會之外的組織建立夥伴關係。」

威萊神父也反思以共同分辨作為前進方式的重要性,側重它在設定社會事工的方向時所起的作用。「我們擁有共同分辨的能力,這是我們和非政府組織的區別。我們不僅是非政府組織,也聆聽著聖神要帶我們前往何方,如此我們方能執行天主的使命 (missio dei)」

他鼓勵與會者參與「使徒性的夢想」,展望接下來五年社會使徒工作能達到什麼境地。他提出,這個夢想的過程將會刺激使徒活力,而且啟發出合作和具體行動的方式。

徐森義神父也回想,威萊神父於談話中提醒,耶穌會的參與不能只停留在理念上,還包括實際的一些行動,那就要有組織、要有機構,不可能沒有專業,就可以做什麼事。

此次的聚會,確實凸顯了建立網絡及合作的重要性。耶穌會社會正義及生態秘書處秘書長 (Secretary for Social Justice and Ecology of the Society of Jesus) 羅伯托·哈拉彌佑神父 (Fr Roberto Jaramillo SJ) 說明,建立網絡不僅僅是連結有類似工作目標的人們或組織,而是關於發展一種超越個別機構興趣,共同承擔的使命。「建立網絡,非常近似於參與製造脊椎、膝蓋與手部工作的骨骼與肌肉系統。」哈拉彌佑神父如此說道,藉以強調,合作對於社會事工能順暢運作,有多麼不可或缺。

徐森義神父解釋,哈拉彌佑神父想表達的是,網絡不再像過往只是在一個又一個相同的圈圈之間,畫起連結的線條而已,它像膝蓋,裡面有不同的骨頭、筋絡、肌肉等等不同組成、不同的功能、樣態,但是在發揮膝蓋運動的功能時,我們就會看到它們整體的協和性。因此,當我們提到網絡時,需要打開眼睛看到彼此的不同,卻又可共同工作。

建立網絡的核心,必然包含一種深切的慷慨與承擔的責任感,「我們必做的事與我的事,一樣重要。」哈拉彌佑神父表示,建立網絡不是一個額外的任務,而是一種前進的方式,這凸顯了被連結 (to be networked) 的改革潛能,而不光是建立網絡。他指出:「我們不只是建立網絡,我們也被連結到他人的網絡。」這標誌了一個重要的典範轉移。他強調,網絡不是官僚的結構,而是使徒性表達 (apostolic articulation) 的空間。這個觀點鼓勵了耶穌會士和使命夥伴,將網絡視為對話的機會,而不是治理耶穌會的工具。

徐神父也舉例,像聯合國氣候峰會 (COP) 、生態、移民、難民的問題,這些情況都已存在,且有許多人跑在前頭努力,不能說還要由耶穌會主導,建立一個網絡,而是必須去配合別人,參與,並加入一些行動,例如聯合國行動。耶穌會要為了公益 (common good)、為了更大的目標,與眾人一起合作。

與會的代表們也提出牽涉在網絡化結構中領導的問題,特別是在優先次序和方向改變之時。哈拉彌佑神父藉由提醒分辨的重要性,來回應這方面的問題。「被連結至網絡,就是內在被改變。我們需要有很強的靈修基礎,使聖神來改變我們的生命。」他說。

緊接在靈修交談之後的全體會議上,與會者皆認可,建立網絡在他們的使命背景下的重要性。東帝汶社會服務處的胡里奧·蘇沙神父 (Fr Julio Sousa SJ) 提到:「這裡對我們提出呼籲,是接受我們沒辦法做每件事,並且,專注於我們能做的,以及我們怎樣才能做得更好。」其他人則討論,在網絡關係中如何繼續發展,特別是在深受數位科技影響的當代。

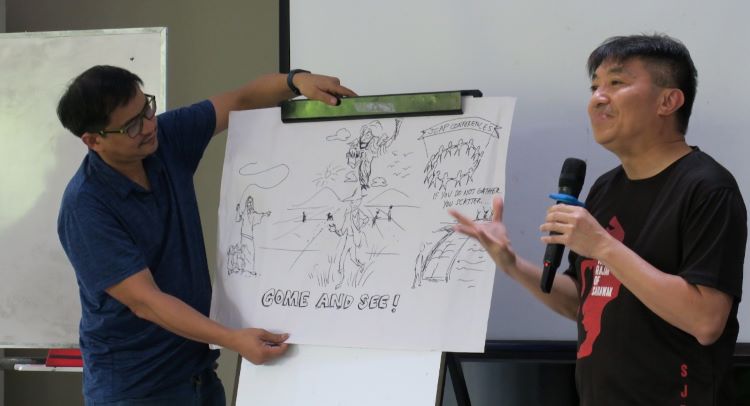

會議尾聲,與會者在聽取各種寶貴洞見之後,包括幫助規劃的實用工具、印尼當地青年的聲音、耶穌會全球學習 (Jesuit Worldwide Learning) 的伯鐸·巴雷斯神父 (Fr Peter Balleis SJ) 的報告,分成小組反思他們對於亞太區聯會未來的願景。每組發表時,以象徵的圖像來說明他們集體的希望。有一組畫了一座橋,代表堅實的基礎與合作,而另一組描繪了一畦田園,呼籲合一和行動。第三組的圖是一條河流,但從另一個角度看則像是一棵枝葉繁茂的樹,由此強調網絡和「划向深處」。最後一組想像,社會使徒工作是一間在樹底下的房屋,提供休息與支持。一旁是抬起一隻腳,傾身走在風中的依納爵,一隻手握住他人的手。

文:耶穌會亞太區聯會、耶穌會中華省通傳中心

圖:耶穌會亞太區聯會