香港與九龍兩間華仁書院七位師生,七月底遠赴美國東岸,除了參加波士頓學院為高中生舉辦的追求卓越靈修培育計畫外,也參觀了該校轄下的利瑪竇中西文化歷史研究所,學習利瑪竇的精神、了解中西文化交流的歷史,更藉此機會探訪波士頓、紐約的華仁舊生,體會跨世代的手足情。

香港與九龍兩所華仁書院與利瑪竇中西文化歷史研究所 (Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History,下稱利瑪竇研究所) 的淵源,可追溯至上世紀80年代,曾任教於香港華仁書院的耶穌會明史學者陳綸緒神父 (Fr. Albert Chan S.J.) 將其收藏近65,000冊的書籍,寄存於利瑪竇研究所,供中西文化歷史研究者閱覽及研究用途。而在華仁舊生 (校友) 的支持下,利瑪竇研究所於2017年成立陳綸緒神父獎學金 (Fr. Albert Chan, S.J. Scholarship Fund),以鼓勵中西文化的學術研究。

此次旅程也是該獎學金的先導計劃,四位華仁學生受到利瑪竇研究所主任安東尼神父 (Fr. Antoni J. Ucerler, S.J.) 及研究主任吳小新博士的接待,並向他們介紹所內珍貴的館藏及其歷史意義。當中包括,耶穌會於上海徐家匯的傳教文物、國畫風格的聖像畫、早期西方傳教士的手繪地圖、翻譯文獻等。

四位學生更有機會嘗試當「研究員」,親身接觸文化資料,並於現場報告個人研究心得。其中 Jason 分享道:「我得知土沙灣孤兒院裡以西式教育教導孤兒藝術、木雕、傢俱製造等技巧,真正是『授人以漁』,而這成為了一種令西方藝術傳入中國的契機,進而促成了中西文化交融。」

除了學習歷史知識,同學面對浩如煙海的史料,豈不更覺得無從入手,Moses 便說:「要用五分鐘去報告真的是痛苦的挑戰!我學到最重要的一課便是專注於眼前所有!我將會永遠記得這一點。」

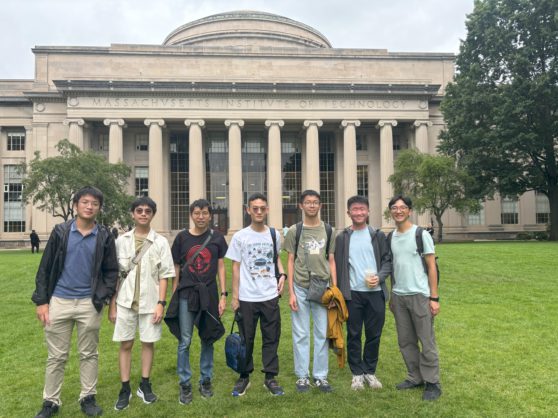

這次旅程同時也受到波士頓、紐約兩地華仁舊生的支持和接待,幾位「華仁仔」不只有機會與一班師兄相聚,舊生們更親切地帶領他們探索波士頓和紐約兩座城市,例如參觀著名的學府哈佛大學、麻省理工大學、哥倫比亞大學等。此外,同屬教友的師兄 (學長) 也邀請同學到訪波士頓的華人堂區聖雅各伯堂 (St. James the Greater Parish) ,也參觀紐約的聖巴德利爵主教座堂(St Patrick’s Cathedral) ,認識當地的華人教友。

更難能可貴的是,不同年代的師兄們慷慨大方地分享他們到美國留學、工作的人生經歷,讓師弟 (學弟) 體會到「華仁仔」與人同行、服務他人的精神。

Anderson 便深受師兄們所感動:「最深刻的是舊生們對我們的慷慨和他們對華仁的愛,即使年紀不小,也陪伴我們到處遊覽,這種毅力非常值得我們學習,也令我明白到要關心別人的感受,才是做一個gentleman (君子)!」

Jason 也說道:「從他們所做的各種事情上,我看到了他們Men for and with others的精神,令我佩服並立志仿效他們,做一個有仁德、時常幫助他人的人。」

文/圖:耶穌會 黃順業修士

*文章置頂照片:華仁書院師生與利瑪竇中西文化歷史研究所成員合照,右二為主任安東尼神父,右三為研究主任吳小新博士