由香港中文大學天主教研究中心主辦,北京中國學中心、台北利氏學社、澳門利氏學社,和香港中文大學社會創新研究中心合辦,於 2024 年 6 月 21至22 日舉行為期兩天的「整體生態學與永續發展 」會議,圓滿結束。

這次的會議以學術理論為起點,對比各地生態關懷實踐,表達永續發展的整體性。議題分為氣候公義與人權、經濟發展新範式、兩岸四地實踐、宗教與永續發展四個部分。來自中國大陸、臺灣、香港和澳門,以及五大宗教的學者,參與了相關議題的研究和討論。

會議中提到幾個要點:

1. 極端天氣愈演愈烈,人為的生態危機已不容忽視

教宗方濟各在2015年的通諭《願袮受讚頌》中,提出了「整體生態學」的願景,指出人與自然互相連繫和相互依存,窮人的呼喊與地球的呼喊密不可分,經濟、政治和文化領域也必須作出改變。

社會還需要一種基於人的尊嚴的新發展模式,以促進人民的福祉。通諭還指出,宗教和靈修傳統,應在人類應對生態危機的過程中,發揮重要的作用。

2. 整體生態學是由環境、社會和經濟、文化和日常生活組成的願景

可持續發展,是既滿足當代人的需要,又不損害後代人滿足其需要的能力的發展。

3. 2019 年的全球生態足跡赤字為每人 1.1 全球公頃

這意味著,除了地球目前的生態承載能力所能提供的資源外,平均每個人還需要 1.1 公頃、具有「當年全球平均生態生產力」的土地,來提供他所消耗的資源:這相當於 1.7 公頃土地。這也相當於 1.7 個地球,才能滿足全人類目前的生活和消費需求。

如果全世界都以香港人的方式生活,則需要 4.4 個地球才能養活他們。香港的人均生態足跡,目前在亞太區排名第三,在全球排名第十四。

4. 天主教會的基本觀點:萬物皆有真善美

人應尊重一切被造物的真善美,以免濫用;適度知足;提倡齋戒和安息日精神;愛護萬物;維護家庭和婚姻的價值。

5. 生活在「人類世 」(新的地質時代,Anthropocene)之中,日益嚴重的生態危機,以及與之相關的政治、社會、文化和經濟問題正席捲全球

為應對當前的環境挑戰,各種社區,或以地區為基礎、自下而上的社會生態實驗,如雨後春筍般湧現。生態社區中的「新村民」通過生態農業、食品和農業教育、自然建築和身心修養等方式,實踐可持續的整體生活,成為當代先知。

6. 在宗教與可持續發展的討論中,天主教的生態皈依、基督教的靈修、道教的共生、伊斯蘭教的天地平衡、兩界兼顧、佛教的依苦無常、人間界空等都是整體生態觀的思想。

因此,在自然生態這一方面,它不僅依託了宗教歷來具有的傳統價值,而且綜合了當代的生態思想,使宗教的理論體系更加豐富。天主教、基督教、道教、伊斯蘭教和佛教,在各自一貫的思想觀念中,都沒有忽視人與自然的關係。

這五大宗教,雖然在對外部環境和自然的認識上,有著各自的思想特點,但他們認為,在曾經或未來的宗教思想和宗教價值觀的發展中,會更加注重人與自然的共同發展。各大宗教在保護環境、促進世界整體生態,以及可持續發展方面都發揮著重要作用。

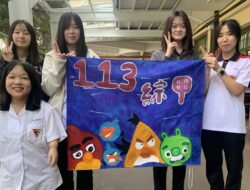

是次會議,是中華省兩岸四地的研究機構首次合辦研討會,聚合華語區各地生態和宗教學者,共同在理論和實踐探索永續發展,實屬難得。希望這新生共同體,能繼續推動中華省關懷愛惜共同家園。

文/圖:香港中文大學天主教研究中心主任 林榮鈞博士