第十六章:往茫萊撒,1522年3月

貧窮的朝聖者

依納爵自從一五二二年三月離開鋸山之後,每天都過著靠別人施捨,朝不保夕的生活。他離開鋸山是為了逃避公眾注意;可能在鋸山,有人指示他去只有幾小時路程遠的茫萊撒收容所,在那裏他可以用幾天時間記下自己的一些體驗,同時也好繼續為前往耶路撒冷作準備。

這「幾天」結果變成十一個月,這段至關重要的日子,在依納爵的生平,留下不可磨滅的印記。

不僅是《神操》這本小冊子的粗略大綱是在茫萊撒問世的,而且有人認為,耶穌會的萌芽始自他在茫萊撒卡爾多內河畔所看見的著名神視。

因此,可以理解為什麼耶穌會的編史工作如此重視這兩件事,不過,都只是出於後覺。讓我們單純地追隨在途的依納爵,不要忘記自從巧遇摩爾人之後,他稱自己為「朝聖者」;這名字完美地界定了,他在後來一段長時期的態度。

朝聖者是一個離開熟悉的生活環境,冒險進入陌生地方,使自己成為一個貧窮,完全需要依賴別人幫助的外來人。如果沒有素未謀面的善心人士的慷慨施予,朝聖者便一無所有。現在,我們的朝聖者要以全新的目光,一種超越他以前所有經驗的目光去看生活,也就是說,用乞丐的目光去看。他不再把生活看成是美麗的歷險,而是每天都竭盡所能棄絕自己。

烏納穆諾說:「阻止一個人成為英雄,就是因貧窮而生的羞恥」。

茫萊撒

茫萊撒是一個細小的工業中心,住了幾千人。人們的生活主要靠種植棉花、經營製造業或貿易生意。他們常常看到來往鋸山的朝聖者經過他們的城鎮,但從未見過像依納爵這樣的朝聖者。

依納爵年輕力壯,一手拿著朝聖者手杖,穿著垂到腳面的麻布長袍;一腳光著,另一隻穿著用細莖針草做的涼鞋。他背著一個背包,裏面裝滿紙張和書寫用品,還有一本他愛不釋手、共幾百頁的書,及其他一些物品,其中一件是他從羅耀拉堡帶出來的痛苦聖母畫像。他把這幅畫像留在身邊很多年了,直到在羅馬將它送給侄子安多尼。

盛情款待

一位名叫依搦斯‧巴斯卦的寡婦和她的孩子們及其他三名寡婦,在鋸山作了一天的朝聖,徐徐返回茫萊撒。有個拿著朝聖者手杖的窮漢子走近她們,「他個子不高,臉色蒼白,肌膚微紅,在一張俊臉上的眼神顯得特別謙恭莊重……他非常疲憊,右腿有點跛」。他問附近是否有可以投宿的收容所。

這個「頭有點禿」,講一口卡斯蒂利亞話的朝聖者的外貌,打動了依搦斯的心。她告訴他在茫萊撒可以找到收容所,並邀請他與她們同行。他們一起走得很慢,好讓他能跟得上,但是她們不能說服他騎上她們的小驢。

到達茫萊撒時,天色已晚,卡塔盧尼亞人以務實見稱,依搦斯的普通常識,警告她要戒避閑言閑語。於是,她沒有陪朝聖者進城,也沒有帶他回家,「因為她是個寡婦,而那個男子樣貌英俊,年紀又輕」。她著他和其中一名寡婦一起走往前面的聖露濟亞收容所,這個寡婦是在那裏工作的;同時,她要求他們在各方面體貼照顧他,並答應自己會從家中帶來接濟他的物品。

第一天晚上,她帶給他好的湯水和一些雞肉作晚餐,因為「他帶痛走路」。在接下來的日子,她帶給他更多的雞肉和湯。不到一週,朝聖者已吸引了每個人的注意。

「聖人」

接觸過依納爵的善心人,很快便注意到他是多麼文雅。依納爵去世四十多年後,參與他列真福品過程的見證人,給依納爵在《自傳》中記錄的材料,提供了珍貴的補充。我們得悉,茫萊撒的兒童有時會跟在朝聖者後面,呼他為「聖人」。

一位老婦證明,她仍保留著那張她用來修改依納爵袍子長度的剪刀。看來他的長袍一邊比另一邊長。這些細節是從憑直覺感受到自己是在一位聖人的臨在中的男男女女口中得來的。總的來說,在短短的時間,茫萊撒的人開始認出,這個他們起初叫「穿麻布衣的人」,是個「聖人」。

依納爵希望衣著的改變能成為內在改變的外在標記,標誌著生命的徹底改變。

這確是那些見過他和聽過他講話的人對他的說法。「雖然他盡力避免人家稱頌,但不久茫萊撒的人聞得發生在鋸山的事,便開始舉揚他。他的名聲開始響起,人們開始言過其實,說他放棄了一大筆遺產,等等」。人通常愛說閑話,全城虛張聲勢,猜測他究竟是誰?

反省:你個人對貧窮有何體驗?你幫助窮人的個人經驗又是什麼?

(待續)

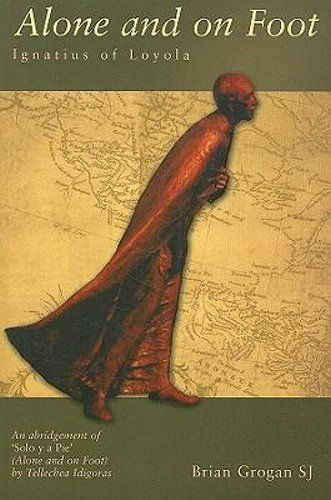

《踽踽獨行:依納爵.羅耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola)

訂購資訊 https://is.gd/kPsAzH