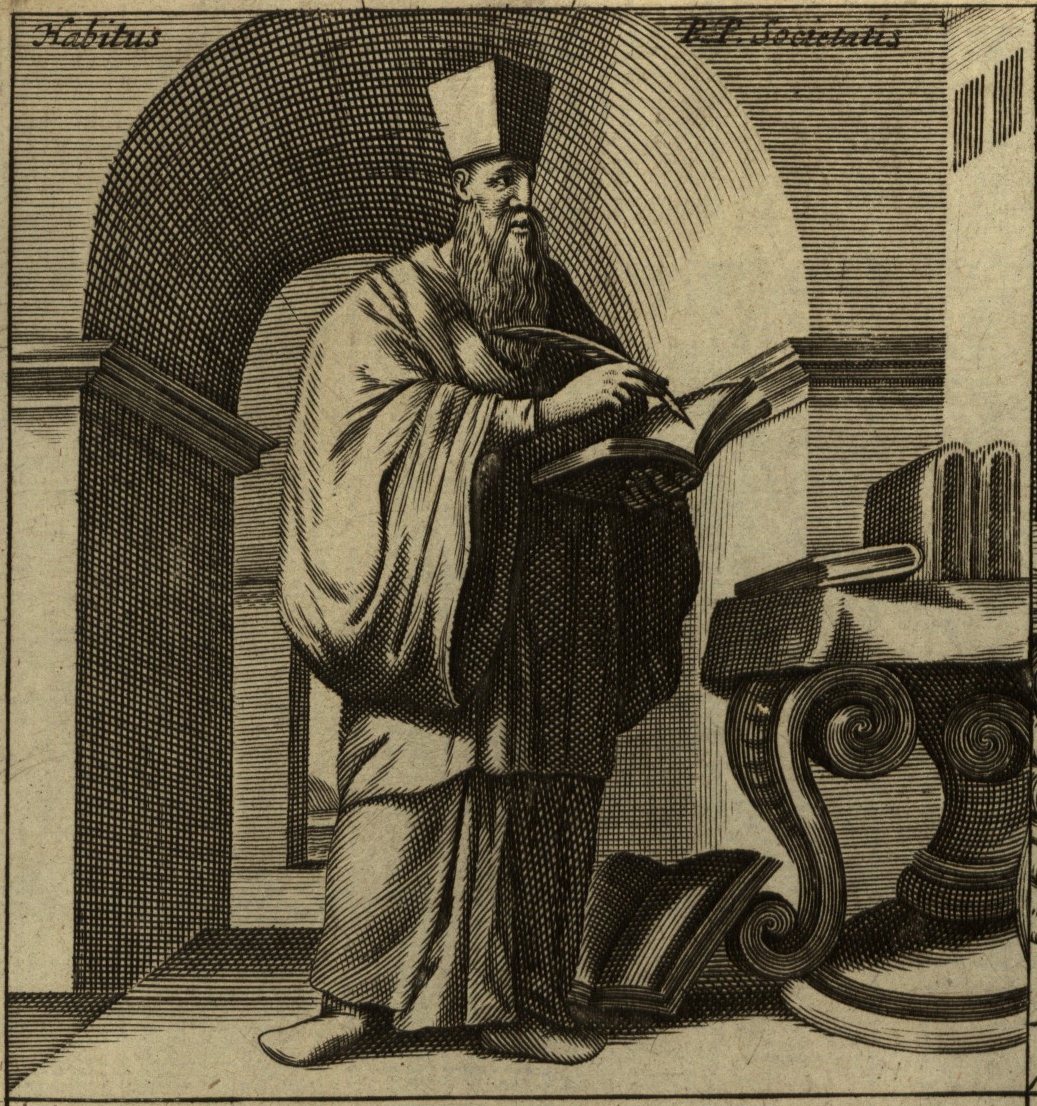

卜彌格(Michał Piotr Boym,SJ,1612年-1659年6月22日)出生於利沃夫(今屬烏克蘭),原名彌額爾•伯多祿•博伊姆(波蘭語:MichałPiotrBoym),爲天主教耶穌會波蘭籍傳教士。

南明弘光元年(1645年)來華,是第一個將中國的動植物、醫藥、地理等科學和文化成果系統的介紹給西方的傳教士。

永曆四年(1650年)十月,作為南明永曆皇帝的使者與南明官員陳安德一起出使羅馬教廷和西歐列國,爭取西方天主教支持南明政權,但是未能獲得任何結果。

卜彌格來華的時間是中國歷史上一個大動盪、大變革的時代。北方滿清政府佔領北京並準備佔領全國,南方南明政府搖搖欲墜,進行頑強抵抗,四川張自忠餘部進行有名的大屠殺,李自成的起義軍節節潰敗,整個中原籠罩在戰爭的陰霾下。

卜彌格無法深入中國內陸,只能在海南活動。這一時期,卜彌格深入海南各地,在海南豐富的動植物環境下,瞭解風土人情,地理,植物,動物情況,為爾後的科學考察奠定了基礎,並繪製了海南地圖。

1650年,清朝逐步自南明政權取得數個朝廷,如今僅僅有永曆朝廷偏安廣西。此時卜彌格接受了耶穌會副區長,葡萄牙籍傳教士曾德昭(Álvaro de Semedo,SJ)的委派,前往廣西永曆朝廷傳教。

1651年,卜彌格受已經成為天主教徒的南明皇太后之託,攜皇太后上羅馬教皇書出使羅馬,以求得到羅馬教廷和歐洲天主教勢力對永曆朝廷的援助。

卜彌格的書信讓教廷十分重視,為此羅馬教廷召開了數次會議,商討如何處理此事。直到1655年,教宗亞歷山大七世才回復了書信,但是,此時南明永曆朝廷勢力已經被趕到了雲南邊境。

永曆十二年(1658年,清順治十五年)從歐洲回到東方抵澳門。但是澳門已經與清朝建立關係,耶穌會日本省和中國副省也不再承認卜彌格為其成員,反對他借道澳門入境中國。卜彌格不得不轉道交趾。

永曆十三年(1659年8月),尋找南明朝廷希望渺茫,無從下手,困頓萬分,加上水土不服,貧病交加的卜彌格,懷著對南明的忠誠,因勞累逝於交趾(越南)與廣西的邊境。享年48歲。

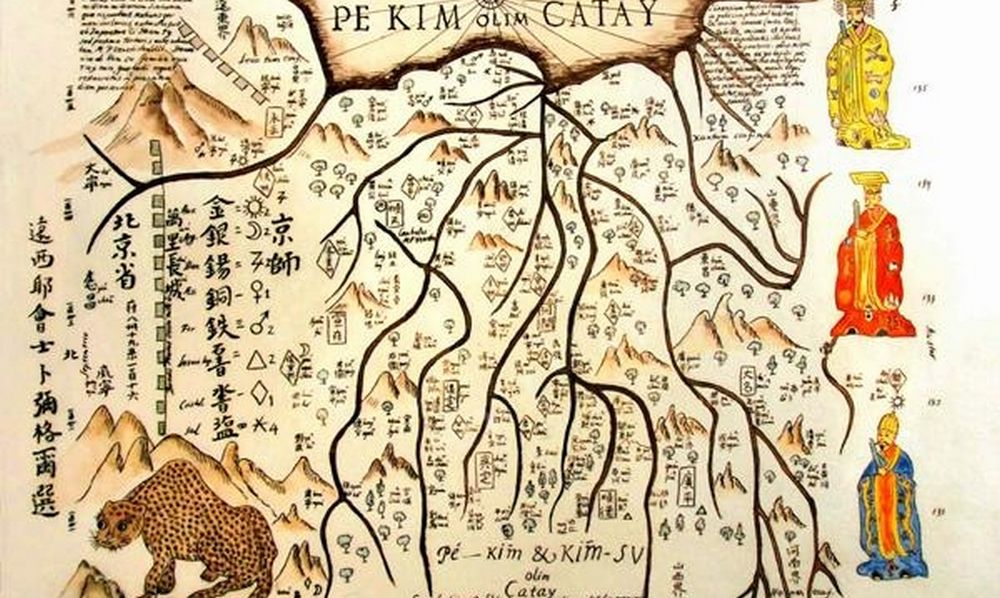

卜彌格遍歷中國河川大陸,是最早確認馬可•波羅所指的地理位置的地理學家,說明了馬可•波羅遊記中的地理位置,山川河流的確切位置和名稱,是肯定馬可波羅位置和地位的第一人。

卜彌格還是中醫,中藥傳播到西方的第一人,不僅詳細介紹《黃帝內經》及中國的望脈之術,還大規模介紹中國的中草藥,每味中草藥均配有中文和拉丁文,並注明其藥效。其中就有《中國植物志》,和在動植物學領域,卜彌格的拉丁文著作《中國植物志》和《中國醫藥概說》。

二本著作系統的介紹了中國中醫脈絡,中藥的形狀,名稱,功效等並用中文和拉丁文標注。

由於卜彌格的傳教士身份,他對有天主教色彩的《大秦景教流行碑》研究深入,對《大秦景教流行碑》的全文進行複製,臨摹及研究。逐字注音、釋義碑文,將碑文的中文和拉丁文編號一一對應,對中國的基督教文化,教會歷史影響深遠,同時也作為第一部漢語,拉丁語雙語翻譯的先驅。

卜彌格的這些著作,系統性的,多層次的將中國文化傳入歐洲,對歐洲漢學影響深遠,直接改變了歐洲研究中國文化的重心。