美國獨立周報《全國天主教記者》近期的一篇報道,刊載了底特律總教區一間修院的「一支培育團隊」對教宗方濟各的觀感。

據報道,一些教授認為教宗「在包括教會內的性小眾、死刑,以及離婚後再婚者領聖體等連串問題上,過於寬鬆」。

一如報道中描述他們的立場,有些人甚至要求教宗下台,因為他「模稜兩可、無力執行教理,並在信徒間播下了不和的種子」。

誠然,如果在信徒間播下不和的種子便要招致紀律行動,那庇護十二世(若非聖伯多祿)以後的每一位教宗,都要被關進從前設於聖天使堡的梵蒂岡監獄地下囚室內。

培育團成員對教宗的批評是典型的,一如好些人認為教宗正在削弱,甚至出賣教會的信理。或者,他們甚至會認為,若教廷信理部未曾為教宗設立專案,信理部便該這樣做。

對於他們的批評,我們著眼的地方或許該是在信理部身上。這部門繼承了十三世紀宗教裁判所的工作,又是梵蒂岡內正統信仰的守衛者。

信理部經常被指責沒擺脫其熱衷於審判的遺傳基因。它經常被刻劃成秘密指控、缺乏適當程序和透明度,以及對那些被認為是錯誤的人施以高壓的侵犯(即使那些「錯誤」事實上是合法的神學觀點,祇是這些觀點與裁判者的合法神學觀點有所不同),而特別是在之前兩位教宗的任期內。

如此,為何這普遍贊同教宗行事的人,會尋求信理部的幫助來理解和評估那些認為教宗背叛其作為守護和推行信理角色的人的投訴?

對教宗的指控集中在信理和教律上,聲稱教宗有所忽略或違反。然而,該著眼的地方並非信理部的規矩、意見、程序和行動,而是在其名稱本身。若非信理部的行事,信理部的名稱顯示出那些批評的焦點是一個錯誤。

信理部的名稱,是有關於「信仰條文」,而非「對條文的信仰」。信理部這名稱中的主要字詞是「信仰」。條文是從信仰引申出來,是基於信仰,並因信仰的緣故而存在。

那麼,信仰是甚麼?信仰是對一些命題予以認同?是對天主的誡命、教會或教會官員的服從?

不。信仰是獲聖神的推動、在基督內與天父建立愛的關係。耶穌是一個模範;祂在同一聖神推動下,為忠於這愛情而生活、犧牲和復活。

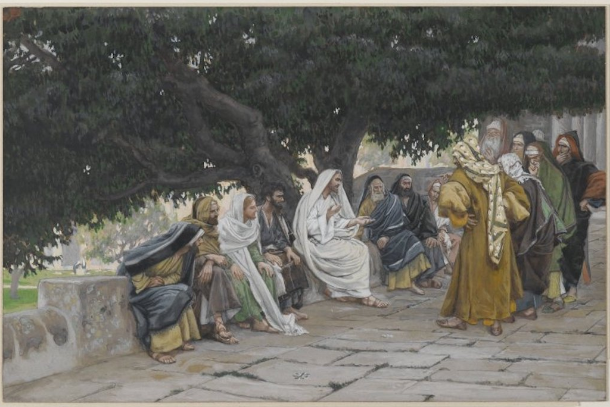

如果耶穌是我們的模範,我們便必須看看祂是如何跟教條拉上關係;這些教條是祂所屬的猶太人團體因信仰而衍生的;那就是律法。

即使沒有探討聖保祿對律法的批評,我們亦能夠在耶穌的職務中看到,祂沒有否定律法的同時,更為律法賦予一種關係,歸屬於祂與祂的門徒與天父的關係之下。換言之,就是歸屬於信仰之下。

耶穌甚至推翻當時可能是律法最首要的命令:守安息日。若在天主教會的處境下看,那可能等同於篡改監察分領聖體聖事的規條。(這些規條有別於安息日的律法,並非出自《聖經》經典或以之為據。)

教會的信理本來是用於教授和提升我們與天主和天主子民的關係。但這些信理往往在這關係中居於次位,而他們的價值祇能在保護和促進這關係時找到。

那麼,我們回到教宗方濟各,以及他將過往的習俗和規條視為第二項要素,來幫助信徒促進他們與天主的關係的意願上。與前兩任教宗不同,他的態度可能符合他是一位牧者多於一位學者的這個事實。

教宗曾說教會是一所醫院,在那裡不完美的人能夠開始尋找治療,而不用立即在他們的舊我中成為完美。無論如何,這些舊我均無法是完美的,但會開始成長。這成長是逐漸療癒的一部分,而非接受治療的先決條件。事實上,如果祇容許健康的人進入,那會是一所很奇怪的醫院。

教宗方濟各所行的,正如耶穌曾作的。耶穌曾使當時的經師和法利塞人氣結,而當博客已取代十字架時,教宗今天也是如斯做。

撰文/瑪利諾會甘偉霖(William Grimm)神父,天亞社主筆,長駐日本服務。

本文轉載自天亞社中文網,版權均為原作者所有。