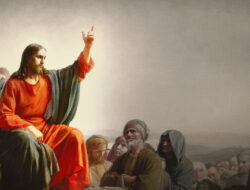

瑪 18:21-35

那時,伯多祿前來對耶穌說:「主啊! 若我的弟兄得罪了我, 我該寬恕他多少次?直到七次嗎?」

耶穌對他說:「我不對你說: 直到七次,而是到七十個七次。

為此天國好比一個君王,要同他的僕人算賬。

他開始算賬的時候, 給他送來一個欠他一萬「塔冷通」的,

因他沒有可還的,主人就下令,要他把自己和妻子兒女,以及他所有的一切,都變賣來還債。

那僕人就俯伏在地叩拜他說:主啊! 容忍我吧! 一切我都要還給你。

那僕人的主人就動心把釋放了,並且也赦免了他的債。

那僕人正出去時,遇見一個欠他一百「德納」的同伴,他就抓住他,扼住他的喉嚨說:還你欠的債!

他的同伴就俯伏在地哀求他說:容忍我吧! 我必還給你。

可是他不願意,且把他下在監裏,直到他還清了欠債。

他的同伴看見所發生的事,非常悲憤,遂去把所發生的一切告訴了主人。

於是主人把那僕人叫來,對他說:惡僕! 因為你哀求了我,我赦免了你那一切的債;

難道你不該憐憫你的同伴,如同我憐憫了你一樣嗎!

他的主人大怒,遂把他交給刑役,直到他還清所欠的一切。

如果你們不各自從心裏寬恕自己的弟兄,我的天父也要這樣對待你們。」

需要靈感

- 去年一位阿富汗軍閥乞求外國捐助者帶水給他的沙漠土地;然後他在自己的宮殿裡款待記者,在那裏有六座游泳池。就像在福音中那位無情的債主一樣,他大概沒有注意到這種矛盾。

- 上主,我對自己的慾望有諒解及同情,但對別人卻採用不同的標準。在這個寓言中,你提醒我要嚴格審視自我。

- 當你以這熟悉的故事做祈禱時,讀兩遍,看看有什麼新的衝擊出現在你第二次閱讀時。耶穌的故事照亮了閱讀故事的人,並點明了祂所說的現實;在這個故事中,是關於寬恕的呼籲及天主寬恕的本質。這個呼籲是要打心底寬恕,而不是只有在言語字面上的寬恕。以祂教導我們的來祈禱–「求祢寬恕我們,如同我們寬恕那些得罪我們的人一樣。」

- 這個比喻是關於天主的仁慈,這是最強的神性之一,如果我們可以這樣說的話。除了出自憐憫的仁慈外,沒有什麼可以像這故事中提到的那位取消債務。這進一步呼籲我們要心存慈悲,正如我們獲得了慈悲寬容一樣。慈悲比寬恕更深厚,它了解對方的內心而能將心比心感同身受。

- 莎士比亞的描述仍迴響著:「慈悲寬容是雙重的祝福–祝福了施與受的雙方。」生活在仁慈的環境中,就是生活在平安、療癒及成長的氛圍中。

- 當耶穌繼續強調寬恕時,我謙遜地把自己帶到天主的跟前,天主寬恕了我的一切,無論我有任何罪過祂依然愛我。天主給予我的寬恕對我來說常常是承受不起。我想著祂是如何慷慨地原諒我,以便我也可以慷慨地原諒別人。我為那些傷害過我的人祈禱,即使我現在無法祝福他們,我也祈禱有一天我可以做到。