聖方濟.亞西西

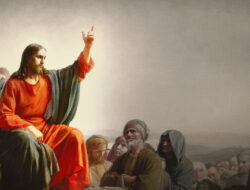

有一個法學士起來,試探耶穌說:「師傅,我應當做什麼,才能獲得永生﹖」

耶穌對他說:「法律上記載了什麼﹖你是怎樣讀的﹖」

他答說:「你應當全心、全靈、全力、全意愛上主,你的天主;並愛近人如你自己。」

耶穌向他說:「你答應的對,你這樣做,必得生活。」

但是,他願意顯示自己理直,又對耶穌說:「畢竟誰是我的近人﹖」

耶穌答說:「有一個人從耶路撒冷下來,到了耶里哥,遭遇了強盜;他們剝去他的衣服,並加以擊傷,將他半死半活地丟下走了。

正巧有一個司祭在那條路上下來,看了看他,便從旁邊走過去。

又有一個肋未人,也是一樣;他到了那裡,看了看,也從旁邊走過去。

但有一個撒馬黎雅人,路過他那裏,一看見就動了憐憫的心,

遂上前,在他的傷處注上油與酒,包紮好了,又扶他騎上自己的牲口,把他到帶客店裏,小心照料他。

第二天,取出兩個銀錢交給店主說:請你小心看護他! 不論餘外花費多少,等我回來時,必要補還你。

你以為這三個人中,誰是那遭遇那強盜的者近人呢﹖」

那人答說:「是憐憫他的那人。」耶穌遂給他說:「你去,也照樣做吧!」

需要靈感

- 許多人都想要接近耶穌這位師傅,有些人是衷心想要尋求天主並希望做得更好,但其他人,就像今天這篇讀經中的法學士,是想要試探耶穌。當然也可能他具有良好的信仰;他可能也是一名純正的調查者,只是比其他接近耶穌的人更謹慎、多疑。

- 無論如何,引人注目的是當耶穌在與個人說話時,祂似乎「提高了標準」。當祂廣泛地對群眾講道時,祂會邀請並鼓勵。但對於上前來的個人,或詢問更多問題時,祂會激發他們更進一步。

- 這是我身為基督徒的經驗嗎?我在哪裡可以發現自己還可「擴展」?

- 這篇著名的寓言克服了耶穌時代文化與種族分裂的迷思,強調出是我們共通的人性讓我們成為「近人」,而不是民族或宗教上的歸屬。當然,特別讓人震驚的是,在這個故事中,宗教官員司祭與肋未人沒有通過試探 (也許是擔心禮儀上的不潔使他們無法像近人般的回應這位被打受傷的人)。在此同時,這位撒馬黎雅人,一名民族與宗教上的外邦人,反成了英雄。

- 讀了這篇著名的寓言後,不可能不反省/想到我們自己的日子,一種誇大的民族認同感正危害到我們充分回應我們弟兄姊妺需求的能力,我該怎麼辦? 我們不穩定的時代所帶來的壓力與焦慮讓我們比較沒有同情心、比較沒有人情味嗎?

- 當方濟各教宗說教會應該像是「野戰醫院」時,很顯然他想到這個寓言,這個圖像對我有啟示嗎?