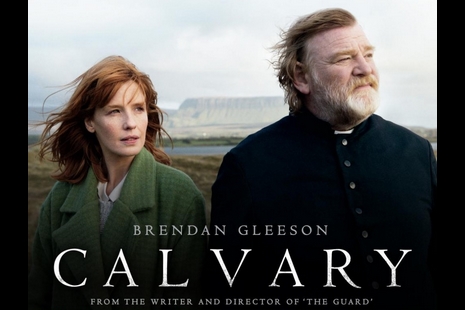

有段時間沒有看有關教會的電影了,在準備晉鐸的避靜前,索性在《百度》打上「神父」兩個字,出現了一部去年上映的電影《神父有難》(Calvary),想要藉此對於即將踏上的鐸職作一些反思。不曾想,影片中那位神父的名字,與我的聖名竟然一樣。這讓我心中咯噔一下,莫非這也是我即將踏上的司鐸生活嗎?

有段時間沒有看有關教會的電影了,在準備晉鐸的避靜前,索性在《百度》打上「神父」兩個字,出現了一部去年上映的電影《神父有難》(Calvary),想要藉此對於即將踏上的鐸職作一些反思。不曾想,影片中那位神父的名字,與我的聖名竟然一樣。這讓我心中咯噔一下,莫非這也是我即將踏上的司鐸生活嗎?

電影講述一位曾遭受神職人員傷害的教友,或許想要借著威脅和殺害這位無辜的雅各伯神父來置換角色,即當年無辜的他被神父傷害,如今無辜的神父被他傷害。這種報復的方式,存在於我們的生活每個角落,而耶穌所身體力行的寬恕,經常被空洞地陳述。神父受難的理由,讓我看到的是耶穌的翻版,所以電影的英文名稱就是用上耶穌受難的地方「哥耳哥達」。

面對即將臨到身上的苦難,雅各伯神父尋求幫助,面對自己的恐懼和逃避,那與耶穌同門徒談論自己的受難並在山園祈禱中的禱詞如出一轍。這種背負十字架的孤獨感,想必是很多神父能夠感同身受的經驗,卻不容易遇上能夠共同背負十字架的西滿。

即便如此,雅各伯神父仍舊在預知被殺的前一周,為著那些陷入罪惡生活的教友,飽受凌辱和嘲笑。不管他們是否願意悔改,他依然向他們傳達福音的教導。為了亡羊,而鞠躬盡瘁地犧牲自己,甚至連其女兒(修道前亡妻所留下的女兒)也對他沒有更多給予關愛而有怨言。付出了一切,只有凝視被釘在十字架上的那一位,才能找到意義。

雅各伯神父在牧靈工作中所面對的一系列問題,也是我已經在面對的事情。看到教友固執於自己的認知,而不肯接受福音的教導;看到教友對信仰膚淺而無所謂的態度,而不肯更深地認知和踐行信仰;以及諸如此類的事情,我真誠的想給予幫助,得到的更多是:「我就這樣,福音又不能當飯吃」;「沒空沒精力深究信仰,就這樣一知半解挺好啊」。看到熙熙攘攘的教友,我並沒有太多的自豪,反而經常在問:究竟有幾個是努力尋求救恩的呢?

面對教友的羞辱,雅各伯神父寬恕他們,因為他們不知道自己做的是什麼,同時也希望他們能夠真的投奔那能拯救他們的基督。

如果是我,我會有逃跑和自保的行動,並且有看似非常合理的念頭。面對被燒毀的教堂和無辜受死的小狗,我也會找到看似合理的情緒宣洩,甚至於罵上幾句。然而,這不是一個屬於基督的神父所要做的事情,因為還有更重要的事情要做──不要按我的意願,而按你的意願成就吧!

神父所要踐行的一切,所要彰顯出的只是那位被釘死在十字架上的那一位,如此,才能在看似毫無希望的死亡之後,結出復活的喜樂果實。有句話說,置之死地而後生,實在是一種詮釋。

看著電影中的自己,心中有些打退堂鼓的波動了。我哪裡有那麼大的犧牲勇氣?哪有那麼深厚的寬恕和包容?哪有在被人打死時還勸服的聖德呢?恐懼和擔憂妄圖佔據我的心,一個個退卻的景象浮現。但這怎麼能是我自己的路呢?絕對不是,因為這是耶穌曾經且現在仍在走的路。

骷髏地,因著基督而成為了新生之地。雖然不知道自己遇到何種境況,但是靠著基督的助佑,我還是要鼓起勇氣往前站一步,去背負起這個十字架。我不知道自己所要背負的十字架上,究竟會有什麼,但是那位替我承擔了一切的主,定會將我帶到骷髏地,因為只有那裡才會有生命。

隨著兩聲槍響,神父倒下被爆頭了。這一幕,讓我想起一部有關烏干達屠殺的電影中,戲裡也有一位神父被滿懷民族仇恨的人開槍射殺的景象。這不是別的,這就是基督臨現的震撼呈現,而妄圖戰勝基督的誘惑總是會一次次被死亡所埋葬。

神父倒下時,螢幕上呈現的是一幕幕那些他曾經勸告悔改的教友,各走各自的路。好似他曾經的那麼多付出,都付諸東流了。通姦的、家暴的、懷抱殺人參軍的,都沒有在意神父曾經的建議和勸告。不過,在最後希望卻在萌芽:他的女兒已經在旅途了,那位有錢人也承認自己的無助,想要調整自己的生活。神父的犧牲和奉獻,並未都付出東流,因為在適當的時候,就會滋潤一個個饑渴的靈魂。當他的女兒去監獄中探望那位謀殺神父的教友時,《瑪竇福音》第廿五章最後審判的景象映入眼簾:我坐監,你們探望了我。

《神父有難》,所以要迎難而上,因為那裡有主耶穌的救恩。

撰文/歡喜,中國大陸一位新晉鐸的神父。

本文轉載自天亞社中文網,版權均為原作者所有。