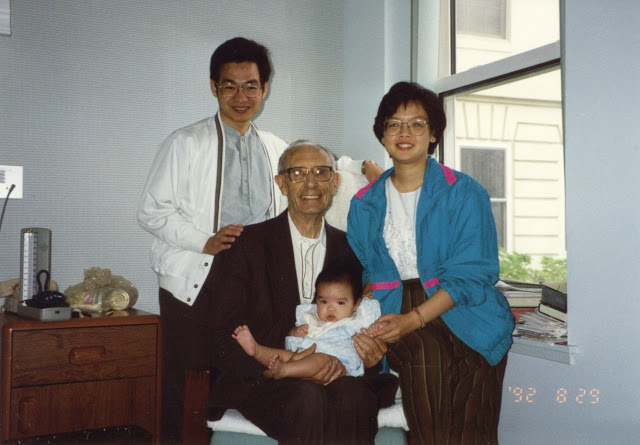

我彷彿又回到六十年代,又回到文學院的教室內,聽陶雅谷神父朗誦著享利.郎非羅(Henry Longfellow) 的生命之詠(A Psalm of Life):

“Tell me not, in mournful numbers

Life is but an empty dream

For the soul is dead that slumbers

And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!

And the grave is not its goal

Dust thou art, to dust returnest

Was not spoken of the soul.”

神父聲音高亢。挺直的身子站在講台上,他的身材就顯得高長。我們安靜的坐著,低著頭,眼睛緊緊地盯著書本,很少有人敢抬頭看著神父的。對Henry Longfellow 的生命哲學,對神父從他內心想告訴我們的生命熱忱,在英文課堂裡很難有感受,在那個年代能把英文看懂就不錯了。我的學生時代對神父的認識就只能停在課堂中。

課餘的時間我們總往伯達書院及耕莘文教院跑。雖然那裏是天主的家,但我們並不是為了天主而去那裏。後來耕莘文教院好像變成我們自己的家一樣,我們在那裏成長。在那裏我們總是看見陶神父,可是每次我們見到他,我們就一溜煙似的逃跑了,好像他的個子高,他看不見我們,我們就連禮貌也可以不顧一樣。

就這樣我們畢業了,也就沒有再看過陶神父。《英國文學史》及莎士比亞的戲劇在畢業後可以被我們大膽的忘記。但只有Henry Longfellow 那首「生命之詠」隨同神父的聲調,刻劃在我的心裡。

畢業廿二年後,我在我們的教會裏再度看見陶神父。我還是想他的個子高,不會看見我。進出教堂時看見他總是坐在教堂後面右手邊的木椅上,我常常滑身而過,對八十左右的老人很少有任何關注。但在他講道時(尤其是為孩子們講道時 ) 我總是注視著他,當他講到福音中記述的耶穌時,他的表情、他的動作與那年他在台大教書時一樣。我當年沒有欣賞到的,在彌撒中可以補償似地再度欣賞到神父的風采。

我認識神父那年他只有五十二歲,他離開我們時他八十三歲。在我認識他的卅一年中,真是看見了神父偉大的情操。他真是「不呼喊,不喧嚷,在街市上也聽不到他的聲音..他不沮喪,也不失望.」 (依四二2~4)。

他不是最明亮,最受歡迎的老師,也不是最成功的佈道者。可是「他在百合花間,放牧他的羊群」(歌六3),以他全部的生命譜織了生命的旋律,以他的生命為天主唱出了生命之歌。

有一年我從南斯拉夫朝聖回來,在主教府我見到陶神父,我興奮的告訴他我的感動。

神父只用手在地上劃了一個圓圈,告訴我那塊方圓內就是聖地,這麼簡單的一句話我用了三年的時光開始領悟只要我們以心神朝拜天主,只要天主臨在,任何地方都是聖地。

在神父的葬禮彌撒中,我看見神父躺在略為嫌小的棺木中,他的面貌安詳。他的棺木是我看見過的棺木中最不顯眼的,灰灰淡淡的顏色,看不見別人出殯時那種考究的古銅棺木。我注視棺木上面放著一大串玫瑰,那一枝一枝一朵一朵由愛編織的玫瑰,將伴著神父的軀體回到塵土。我突感一陣悽涼,一陣心酸,多麼希望他能再睜開一次眼睛看得見我,讓他知道他的學生尊敬他,他牧養的羊群關愛他。

神父一生愛了中國人,而我這個中國人在對他的愛裡有所欠缺.儘管有欠缺,儘管是欠缺,但在天國中「上主的僕人必受成功,必要受尊榮,必要被舉揚,且極受崇奉。」(依五二13)。

– 樂近英 1993年記於加州

作者樂近英,西康省人,1940年生,爲陶雅谷神父在台大外文系的學生,曾任惠普公司(Hewlett Packard)會計廿五年,1999年退休。2009年與台灣輔仁大學耶穌會士胡國楨神父及張錚錚先生組織「活水編譯小組」。2011年與美國童光輝律師及張錚錚先生成立美國非營利機構Catholic Biblical Seeds For Chinese(CBSC)。現任「活水編譯小組」北美召集人及初校者。校對的「聖經詮釋」包括:《聖經學導論》、《若望福音及書信詮釋》、《羅馬書詮釋》等。

陶雅谷神父 James E. Thornton,SJ 生平

Jan. 6,1910 生於愛爾蘭

Oct. 30,1930 於愛爾蘭加入耶穌會

1937年赴中國揚州福傳多年,共產黨建立新中國後,被捕入獄勞改。

1952年被驅逐到香港,後輾轉來到臺灣於臺灣大學外文系任教。

退休後,於1984年開始於美國聖荷西華人天主堂(SJCCM)服務。

1993年10月2日於聖荷西蒙主恩召。

![《植物情懷》, [法]馬克·讓松 夏洛特·福夫 著,戴捷 譯, 華東師範大學出版社, 2021年8月](https://www.amdgchinese.org/wp-content/uploads/2021/10/《植物情懷》-法馬克·讓松-夏洛特·福夫-著,戴捷-譯-華東師範大學出版社-2021年8月-1-250x190.jpg)