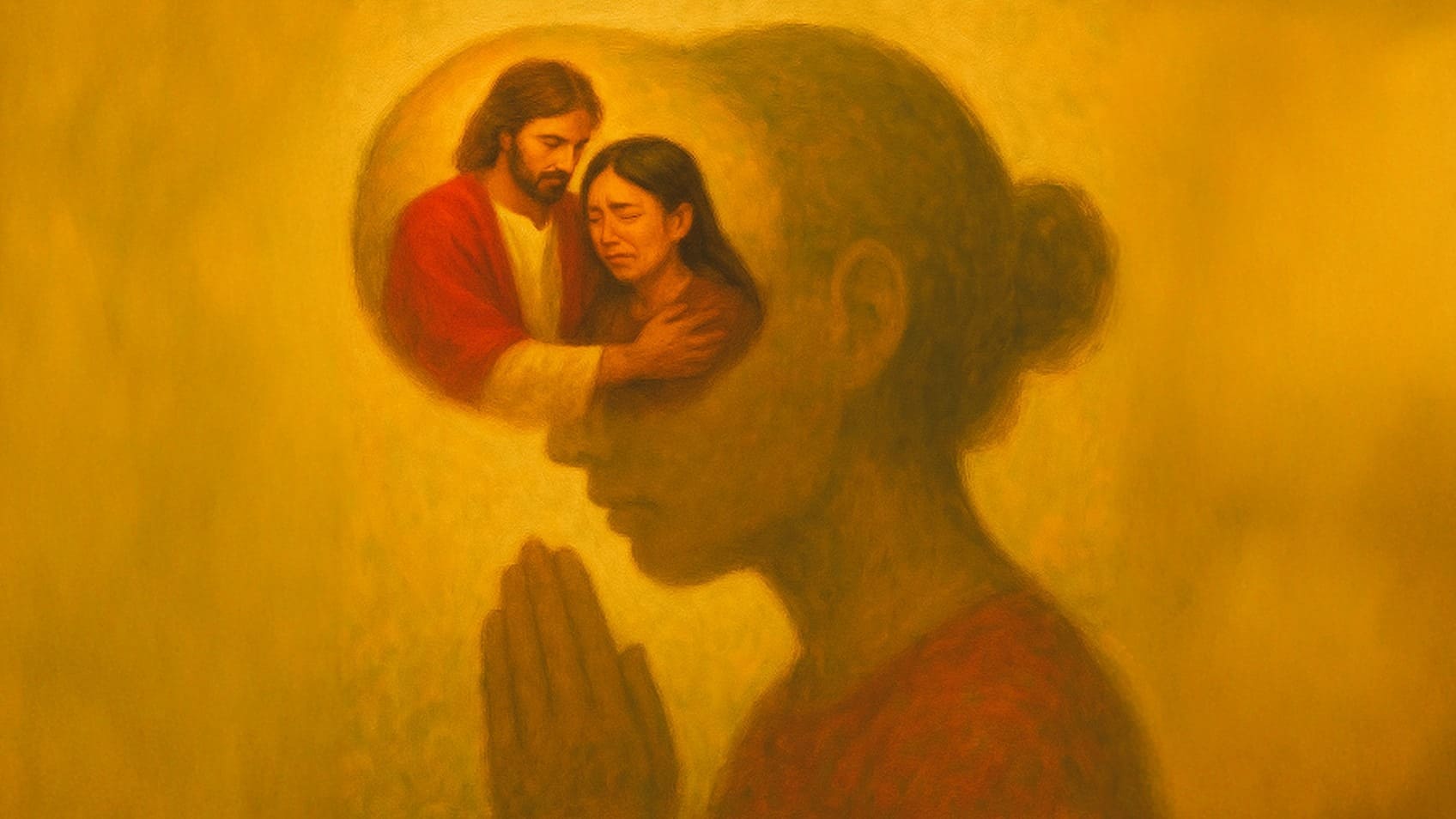

「為什麼?為什麼祢讓那件事發生在我們身上?」在祈禱中,若我們提起一些聽似不知感恩、不舒服或具有挑戰的話題,那是不是一種誘惑,使我們遠離天主?然而,在依納爵式的默觀裡,我們受邀大膽運用想像力,把那些被我們視為「不正確」的情緒和感受帶入祈禱,以真實,甚至脆弱的自己與天主相遇,讓祂凝視真正的我們。無論我所擁有的與欠缺的為何,祂依然陪伴著我,依然愛我。

耶穌會士凱文.奧布萊恩 (Kevin O’Brien)在他的著作《依納爵歷險旅程》(The Ignatian Adventure)裡說,就依納爵的觀點,默觀是「感受甚於思考。默觀往往喚醒情緒,激發內心深處天主所賜的渴望……我們藉著想像力,將自己置身於福音的某個場景,或者依納爵提到的某一幕。」近來,我在一次依納爵式的默觀經驗中情緒翻騰起伏,我當時想像自己坐在耶穌的身旁,想和祂說話,卻被洶湧的感受淹沒而無法開口。我看著祂,淚水湧出眼眶。那讓我感到很驚訝,覺得尷尬且難為情,因為有那麼多事值得感謝,而我也真的想心懷感激。

當淚水轉為啜泣,我感受到的絕不是感恩。我斷定自己沒有「正確」的感受。然而,耶穌繼續看著我——而且並不是用我不完美的人性所預期的那樣看著我。他不判斷我。事實上,我十分確定我從祂眼裡看見的,正是馬爾谷書寫福音時所刻劃的,耶穌與富貴少年的相遇:「耶穌定睛看他,就喜愛他。」(谷十21)耶穌選擇去愛這個少年真實的樣子,而不是評斷他,在他還沒準備好之前強迫他改變。那天,耶穌也遇見真實的我,祂專注看著我、愛我。

祂的凝視令我感到寬慰,同時也深具挑戰。那邀請我,更深地挖掘自己。我想知道,是什麼讓我如此感到困擾。在仔細檢視一長串的憂慮後,我發現一場近來的自然災害,早已為我的家庭帶來衝擊。我們花了超過半年的時間復原,當中還包括整修房子期間被迫另覓住處。我發現我害怕未來類似的事情可能還會再發生。最終「天意」(act of God)這一詞,浮現於我腦海,那當下我意識到,我已觸及問題的核心。

我轉向耶穌,不假思索地問祂:「為什麼?為什麼祢讓那件事發生在我們身上?」

此時,祂的眼裡盈滿淚水,緊緊將我拉進懷裡,我們的眼淚如泉湧般流下。

在那個祈禱空間裡,毫無偽裝。那種「如果我有負面感受,或提起一些我認為聽似不知感恩、不舒服或具有挑戰性的話題,耶穌就不會愛我」的誘惑,逐漸消失了。祂看見當下真正的我,無論我所擁有的與欠缺的為何,祂依然陪著我且愛我。我也看見祂在曠野裡的40天所經歷的一切磨難,包括祂問:「我主,我的天主,祢為什麼捨棄了我?」的那個當下。我從我存在的深處意識到,我們在遭受苦難時,從不是孤單一人。

為了抵達那個境地,我必須敬虔地敞開整個自己,包括我的想像和記憶,並且信任在我的脆弱裡,天主會作工。我祈求天主賜我恩寵,以留意從我心底深處浮現什麼。在我這麼做時,它透露了一個阻礙我與天主連結的誘惑,那就是,天主對我的愛很有限,如果我講「錯」話,這愛很可能就會消失殆盡。那次的祈禱經驗提醒我,我需要放下任何關於天主是誰,以及祂怎麼作為的推測。當我最後看見誘惑的真面目時,便可放下自我判斷,轉而注視耶穌那轉化人心的目光,還有祂賜予我的無條件的愛。

依納爵式的默觀,是一種充滿力量的祈禱。它培養我們與耶穌的關係,以照亮我們的內在,使我們不受紛亂的思緒和感受阻礙,能活得更充實且更真摯。它一再賦予我們力量,使我們看穿生活中種種阻礙我們與天主關係的事物,並幫助我們接受那徹底轉化我們、永遠在尋找我們的愛。

文: 黎貝加.陸茲(Rebecca Ruiz)

文章來源:IgnatianSpirituality

圖: AI 生成圖