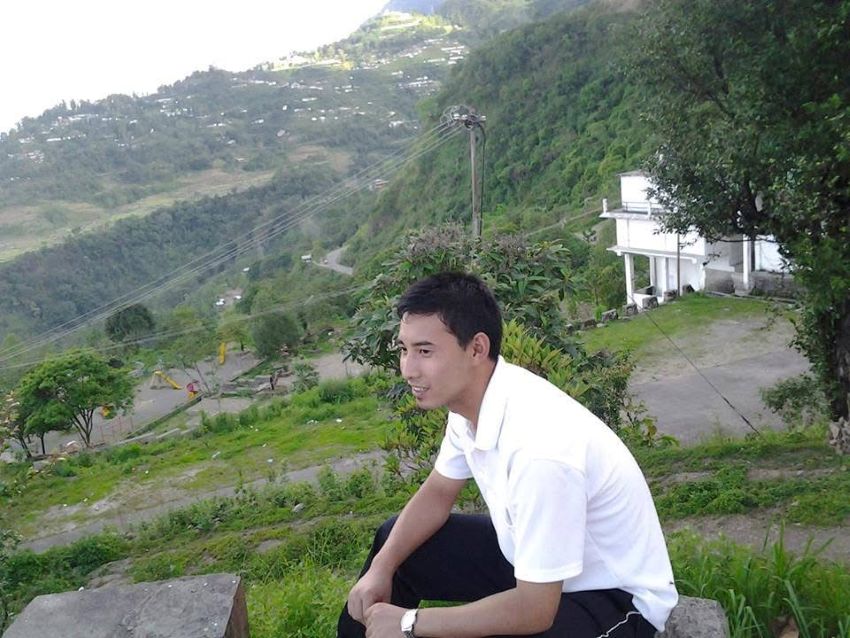

耶穌會潘翰修士來自印度東北部靠緬甸的山區,從小就在山裡跑來跑去。在即將領受執事聖秩之際,想起伯多祿聽從耶穌撒網捕魚的故事。他意識到自己是個罪人,但如今也蒙召划向水深之處。他表示,在邁向聖召培育的下一個階段時,願以「行動中的默觀者」,作為前行的燈塔。

在入會15年、即將被祝聖為執事之際,我想起《路加福音》中伯多祿與耶穌的相遇。伯多祿整夜捕魚卻一無所獲,因而感到疲憊又沮喪。隔天耶穌上了他的船,請他把漁網撒到水的深處。伯多祿聽從祂,結果補得了許多魚。他們驚訝萬分也滿心敬畏。

同樣地,我接受耶穌會多年的培育,以讓自己作好準備。如今,重要的時刻終於到來:我即將被祝聖為執事。這帶給我內心深處極大的喜樂和由衷的幸福。看到自己將要成為執事——一位為天主子民服務的天主忠僕——我感到真實的滿全。漫長的培育確實值得等待。我意識到自己是個罪人,然而現在,我也蒙召划向水深之處。

我2019年來到台灣,在台北學習中文兩年後被派遣至新竹的竹東天主堂服務。那時我發現新竹有很多原住民的教友,我很自然地喜歡上他們,覺得特別親近,因為我也是印度東北部山區的原住民。我發現泰雅的文化、習俗、飲食習慣……都跟我們差不多,所以當時我決定學習泰雅族語,好藉此多認識他們的文化。

當時新竹的教友非常歡迎我,我感到被接納、關心和愛,這些都是天主賜給我很大的恩寵,也鼓勵我之後可以繼續留在台灣服務。

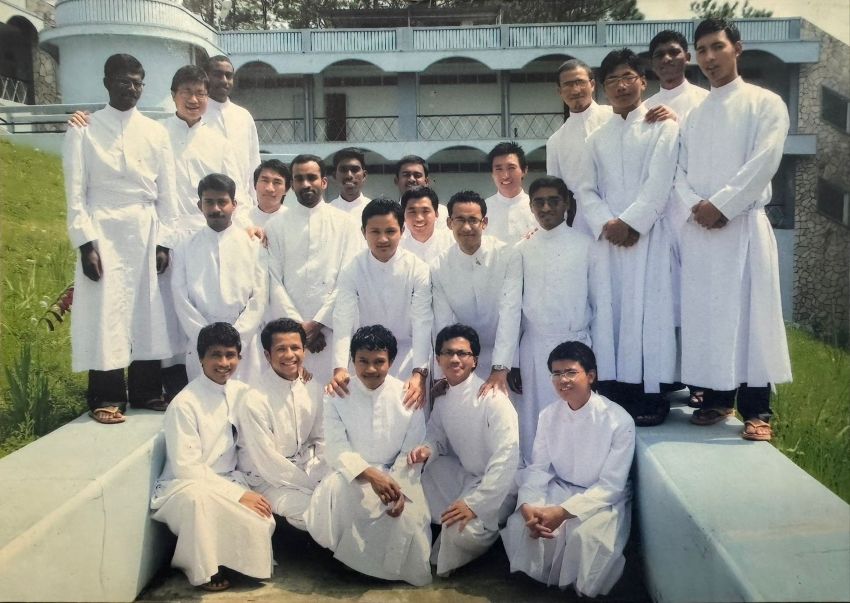

抵達台灣前,我的培育全在印度。我在2007年國中畢業後先入耶穌會的望會院,繼而於2010年高中畢業時決定入耶穌會的初學院。耶穌會會祖聖依納爵的故事很吸引我,他曾經有心儀的女子、曾經是一位兵士,最後從一位兵士成為一位聖人。古往今來的許多耶穌會士,也深深影響著我的聖召生活。

我最喜歡的耶穌會聖人是聖達義(St. Stanislaus Kostka),他十幾歲想入修會時遭到家人反對,於是從維也納徒步走到750公里外的德國加入耶穌會。後來他被派至羅馬入初學院,但不滿一年便離世了,當時他才18歲。他的行動力讓我很感動。

來台灣後,影響我最深的便是剛於2024年底安息主懷的朱立德神父。我和他一起住在耕莘文教院的會院時,每次遇見他都讓我很開心。他臉上總是掛著笑容,我感覺他很快樂。我從朱神父身上看到修道人的生活,他真正活出了愛與喜樂。

我入會至今已經15年,這一路難免懷疑過自己的聖召。然而,聖召是選擇我喜歡和想要過的生活,也回應天主的召叫。朋友曾問我:「你那麼帥,為什麼沒有結婚?」放下家庭生活,也是我們的修道生活,路是我們的家。因為,我們常常會被派到不同的地方去服務,所以不知道什麼時候會搬家、會搬到什麼地方。服從,也是我們修道的一種精神。

我喜歡跟團體共融,也需要個人時間,兩者都很重要。面對困難和壓力時,我有時聽聽音樂或者去運動,我也祈禱,跟天主說話、跟耶穌講話。我祈禱時最常跟天主說:「謝謝祢愛我,我非常感謝祢,我是一個罪人,請祢接納我。」我也感受到耶穌對我說:「我愛你,我從來沒有討厭過你,我會陪你一起走,你不要害怕。你願意跟隨我嗎?」這是我內在體會到的一種經驗。

我來台灣已經五年多了,台灣人對外國人特別好,比如要去某個地方卻不知怎麼去,或者中文不好,表達時需要協助,台灣人都很願意幫忙,這些事情讓我喜歡上台灣、喜歡台灣人、喜歡台灣這個地方。

對於未來的聖召之路,我懷著深切的希望與謙卑的期待。我信靠天主會賜給我恩典,讓我忠於最初的召叫,在日常的服事中不斷尋求神的旨意,並以信心和愛回應天主的召叫。

我也希望自己在靈修與牧靈上不斷成長,讓聖神在我內自由運行,引領我更深地認識天主的愛,並賜予我力量,把這份愛傳遞給他人。未來的路或許不易,但我相信,只要我願意信靠主、放手交託,一切都將成為恩典。

我即將踏上遠行的旅程、邁向聖召培育的下一個階段,我願以「行動中的默觀者」,作為我前行的燈塔。願我在未來的旅途中,無論走到哪裡,始終在行動中尋找天主的臨在,在默觀中汲取行動的力量,喜樂地回應那份召叫。

一起欣賞兩位準執事柯家銘及潘翰修士,接受資發室及通傳中心「快問快答」挑戰的影片:

文/圖:耶穌會 潘翰修士

文字整理:耶穌會中華省通傳中心

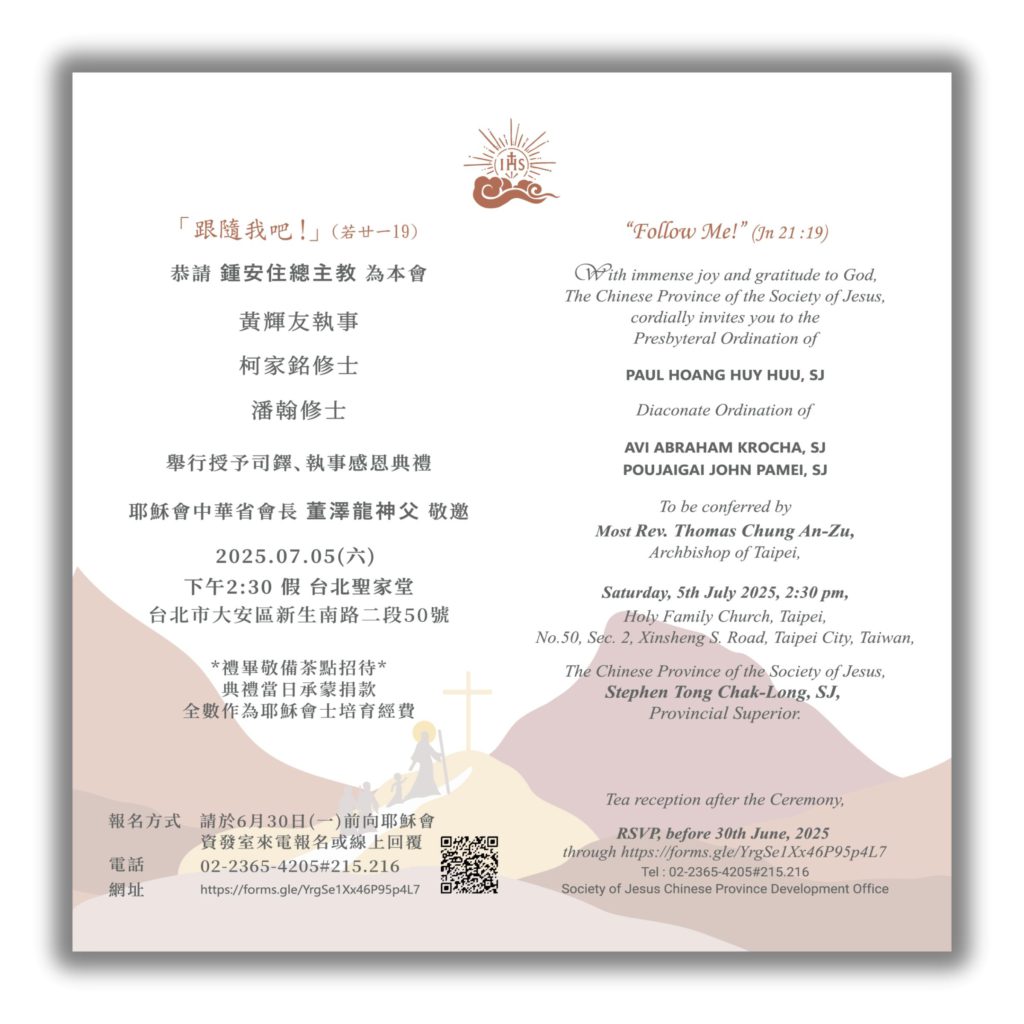

*邀請您參加「2025 授予司鐸、執事聖秩感恩典禮」

時間:2025年7月5日下午2:30

地點:台北聖家堂

報名請點此