輔仁大學醫學院在2025年3月19日,為在過去半年解剖課奉獻的五位大體老師舉行感恩追思禮,其中包括兩位耶穌會神父。當天雖是乍暖還寒的氣溫,但感恩追思禮上,無論是神父的證道,或家屬、師長與學生的致詞,彼此呼應、交織成溫暖的光輝。從大體老師、醫學生,再到患者,不再只是關於病痛的治療,它更是愛與奉獻的傳遞鍊。

「我們有好好的、認真的縫合老師,我覺得我們真的縫得很好!」

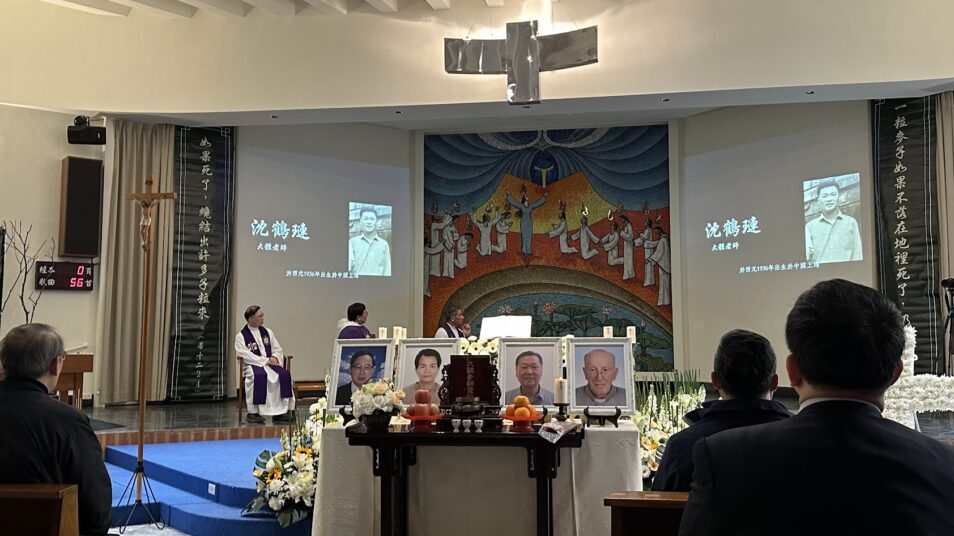

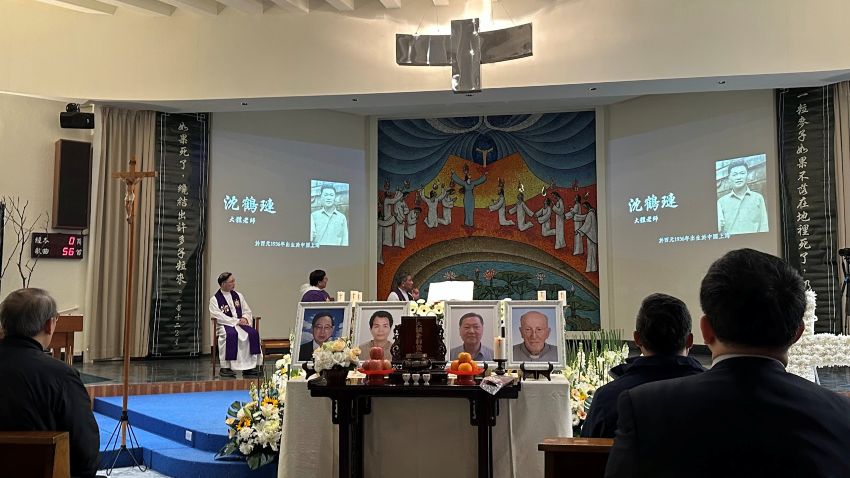

2025年3月19日,乍暖還寒的春天下午,輔仁大學醫學院和耶穌會使命室在校園中淨心堂二樓的聖堂,為五位大體老師,耶穌會馬志鴻神父、沈鶴璉神父,天主教教友李先達先生、陳宏道先生,以及受伯鐸先生舉行隆重的「慰靈公祭感恩追思禮」。典禮中,大體老師家屬代表翁秀禎女士致詞時分享農曆過年前,醫學院學生帶著卡片和禮物到家中拜訪時,向她強調了這麼一句窩心的話。

一起成為天主的器皿

翁女士臉上始終掛著和煦的微笑,她用溫柔且肯定的語氣繼續說:「親愛的孩子,我知道,而且相信你們真的很用心對待宏道,你們真的縫得很好。宏道喜歡陪伴年輕的孩子成長,他一定樂於與你們共事,和你們一起成為天主的器皿。」

那一整天,輔醫有參加解剖課的學生們,從一大早即開始參與了大體老師的火化、入殮、追思禮,醫學院廖俊厚院長表示,學生在解剖課過程和一整天送別大體老師的儀式中學習到的,不只是醫學的知識,他們更是走進大體老師的生命,從中學習到愛心以及慈悲。「我相信他們在未來學習醫學以及行醫的過程當中,會把這些銘記在心。」

對永恆生命有所盼望

感恩追思禮由輔仁大學校牧、道明會何萬福神父主禮,耶穌會馮漢中神父及陳廷叔神父襄禮,甘國棟神父、官枝順修士則坐在祭台前代表馬志鴻神父及沈鶴璉神父的家屬。何神父證道時向現場來賓、家屬及醫學院的老師及學生表示,參與追思禮不僅為了感念大體老師的生命,也讓我們反思愛與服務的價值。

他提醒,大體老師無私奉獻的精神有個前提,就是我們必須對永生、永恆的生命有所盼望。在天主教的信仰裡,死亡被視為通往永生的國度,耶穌基督的復活,為我們提供了希望,表明死亡並不是結束,而是新生命的開始。因此,大體老師們的見證,可被視為一種象徵,表達他們對死亡的接受和對重生的信念。

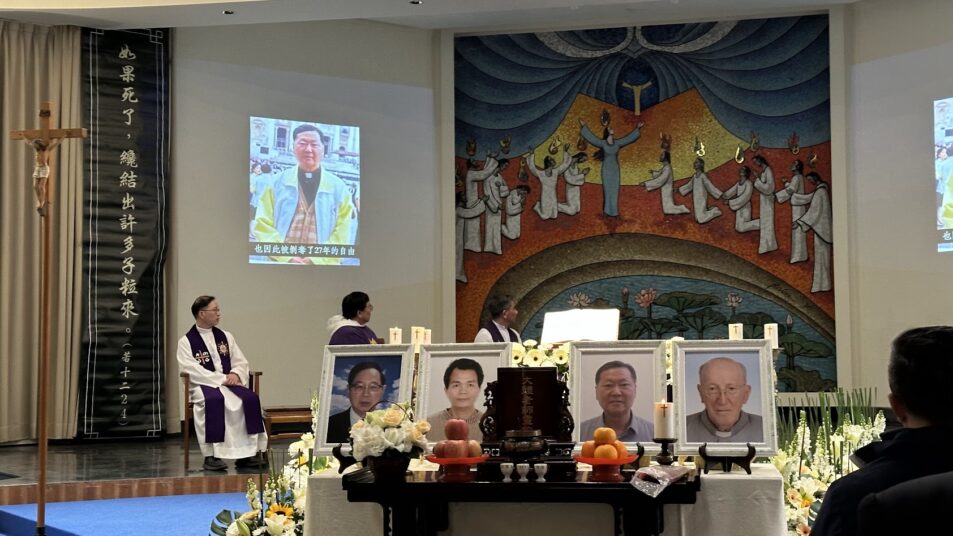

證道時間結束,祭台上的燈光熄滅,取而代之的是投影於牆壁上、學生剪輯採訪大體老師家人的影片,當中一個學生接著一個學生出場,述說著他們從大體老師家人的口中,所認識的大體老師在世時的生命樣貌。

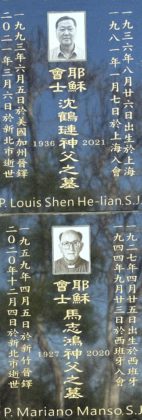

例如,醫學系的陳怡森同學說著她和同學經由拜訪家屬代表甘國棟神父,所認識的馬志鴻神父。馬神父的西班牙名 Mariano Manso 中的Manso (姓氏),有溫和、溫柔之意,而馬神父也確實人如其名,個性包容且不輕易發怒。她還知道,馬神父將心理學與靈修結合,發揮影響力,以生命影響生命。「在他面前,人們往往感到安全,他也是許多人心裡的避風港。」

醫學系的廖晨宇同學則代表小組同學介紹沈鶴璉神父,他述說著沈神父前半生有27年在勞改中度過,輾轉50歲出頭才至美國晉鐸。耶穌會的陸達誠神父代表沈神父的家人接受學生採訪,影片中陸神父回憶老友奉獻於傳教的信念從未改變,一生的理想就是「當神父」,而且一直做到最後一天。他心無二念,只想著怎樣把神父當得更好。

影片中還有其他大體老師生前的各種身影,結婚、育兒、教學、徒步環島、生前告別式……。

認識生命、認識自己,溫柔對待病患

「我們看見的不僅僅是身軀,更是一段段人生、一個個家庭,以及一生的奉獻。」陳怡森同學在隨後的學生代表致詞時間中,回顧了從採訪家屬到實際面對大體老師的身體、練習解剖的過程,深刻的體悟。大體老師不僅讓學生們認識醫學,也認識生命,甚至是認識自己,也期許學生在未來的醫療之路上,能夠更踏實、更溫柔地面對每一位病患。

輔仁大學藍易振校長在追思會上致詞時也表示,大體老師帶給學生們的醫學教育,是人工智能(AI)與機器人所難以取代的。這五位無言之師,以自己的身體實踐耶穌基督的教導,如同落入土地裡的麥子,即使塵世的生命終結,卻能幫助醫學生,獲得無價的教育訓練,繼續結出、活出更有意義的子粒來。

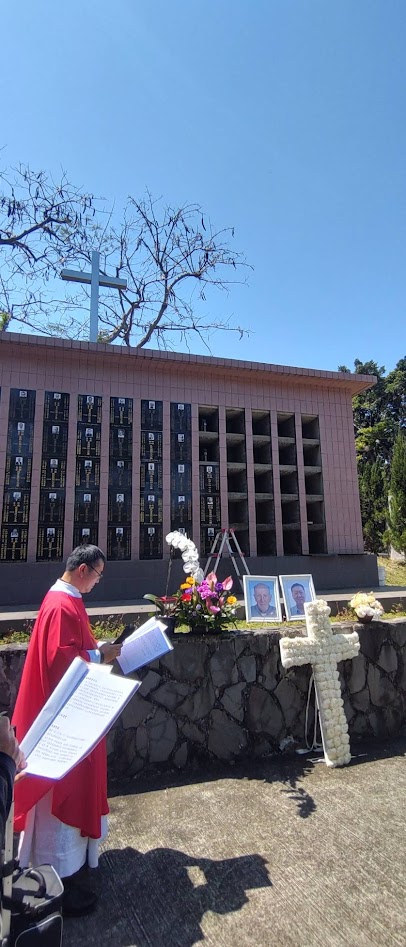

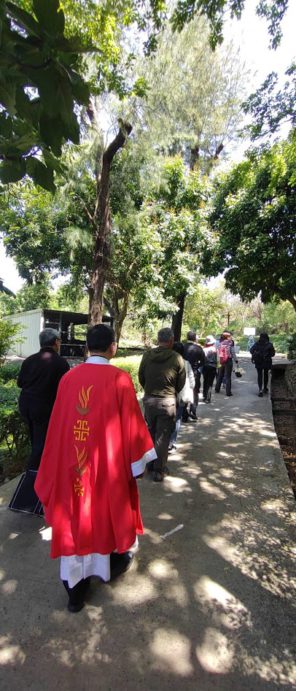

感恩追思禮最後在藍易振校長致贈家屬紀念品,以及何萬福神父降福現場所有來賓、家屬及輔醫師生後結束。禮成後,家屬和學生依序揹起大體老師們的骨灰罈,在劉和光神父的前導下魚貫走出聖堂,前往大體老師最後的長眠之地。馬神父與沈神父則於3月21日被安奉於耶穌會彰化靜山靈修中心墓園。

誠如陳怡森同學所說,大體老師的身影已深深刻入學生的生命之中,並未因他們軀體的遠離而終止,反而是以另一種方式延續,「用日落換明月升起,以生命點亮生命」。

文:耶穌會中華省通傳中心

圖:輔仁大學耶穌會使命室、輔仁大學醫學系、彰化靜山靈修中心、耶穌會中華省通傳中心、陳衍志先生