2025年1月17日至19日,耶穌會中華省受培育會士聚會假澳門利瑪竇中學舉行,來自會省各地區的20餘位受培育會士參與了此次聚會。他們聆聽任教於馬尼拉雅典耀大學的吳彰義神父介紹依納爵式領導,以及省會長董神父關於依納爵傳統下領導人角色的講座。而受培育的會士們也從珍貴的相聚和共融中,再次感受弟兄情誼與歸屬感。

2025年1月17日至19日,耶穌會中華省受培育會士聚會假澳門利瑪竇中學舉行,來自會省各地區的20餘位受培育會士參與了此次聚會。本年度的聚會以「深度領導力」為主題,特邀菲律賓馬尼拉雅典耀大學教育與學習設計學院院長(Dean of School of Education and Learning Design)、多年從事於依納爵教育法及領導力推廣工作的吳彰義(Fr Johnny Go SJ)神父帶領。

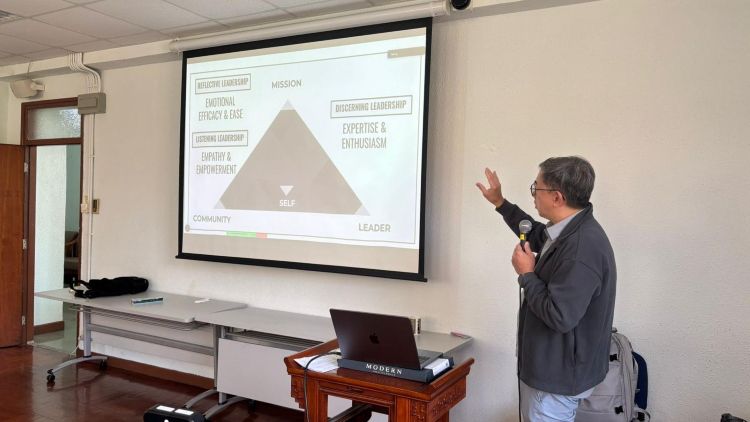

在兩天的工作坊中,吳神父特別闡述了依納爵式領導應當培養的三個向度,即與自我、他人和使命的關係,繼而概括出理想的依納爵式領導風格——反省式、聆聽式以及分辨式領導。在祈禱反省、小組分享和課堂交流中,會士們紛紛讚嘆吳神父的講解內容「爵」味十足,特別有啓發和實用性,著實感覺獲益匪淺。

從事陪伴望會生工作的 Joseph 神父分享關於這次工作坊的體會時說:「我感覺這是一個很特別的課程,尤其是吳神父強調的自我反省的向度,幫助我更進一步認識了自己,我意識到這是領導和帶領別人的基礎。」Gio 修士目前在澳門海星中學實習,教授宗教及品德與公民兩個科目。Gio 分享道,這次的工作坊特別幫助他認識到在工作中聆聽他人的重要性,作爲一名老師,他願意以後更有意識地在面對學生和同事時,積極地聆聽他們。

另一位接受採訪的年輕修士,目前就讀於輔大聖博敏神學院三年級的潘翰說道:「這次的課程讓我看到一個好的依納爵式的領導,在個人能力和行動力之前,應當在靈修上保持一份和天主的關係,他需要度一種分辨的生活,自己首先應當成爲一個分辨的人。」 潘翰分享說,這一點也讓他對日前中華省聚會中提到的「所是與所做之間的平衡」有了更深的感觸。潘翰修士在訪問中也分享了一個有趣的觀察及反省,他說:「這幾天我常常看到利瑪竇中學旁邊的大三巴,每天都有很多很多的遊客到那裡參觀。我在想,如果大三巴今天還是一座完整而精美的教堂,不知道還會不會有這麽多人,天天絡繹不絕地來到這裏。大三巴的殘缺和破碎,反而吸引了很多人來走近它。我想,我們都有自己的殘缺和破碎,就像沒有一個領導人會是完美的一樣,但我們不應害怕,天主依然可以使用殘缺和破碎的我們來讓人們靠近祂。」

在聚會的最後一天,省會長董澤龍神父也沿著此次活動的主線進行了以「依納爵靈修傳統下的領導人角色」爲主題的講座,並和大家就領導力、中華省使徒計畫 (PAP)以及會省現狀等,進行了問答和交流。

除了學習,在受培育會士聚會中增進彼此的聯繫和共融也是非常重要的,這是耶稣會非常看重、也是在培育階段著重促進的目標,也是會士們感到這次活動特別有意義的地方。Gio 修士說道,自己在平時的工作當中和同輩會士的接觸與溝通不多,因而特別感激和開心和弟兄們在一起的機會;Joseph 神父用「放鬆」和「真實」兩個字形容與同會兄弟相聚的感受;潘翰修士更是深有感觸地說道:「這是我第一次來澳門參加省的受培育會士聚會(之前都是在台灣參加),能夠見到更多來自其它地區的會士,大家在一起分享、運動、聚餐、建立關係,很期待,很快樂,讓我有了更強的歸屬感。」

文/圖: Martin Wang修士