2025才剛開始約半個月,耶穌會中華省即迎來疫情後首度的實體省聚會。60幾位兩岸四地及在海外服務的會士,以及20幾位來自澳門、香港、台灣三地的平信徒使命夥伴一行近90人,選在台灣中部的彰化靜山靈修中心,進行從1月12至14日三天兩夜的會議。同為耶穌會士的香港教區主教周守仁樞機也赴此盛會,與久違的耶穌會弟兄們重溫共聚一堂的情誼;而不克前來的部分會士及使命夥伴則透過線上參與。

促成這次中華省聚會的最大動力,是中華省使徒計畫 (Province Apostolic Plan, PAP) 。它於2022年首次公布後,歷經兩年五個工作小組的琢磨後,從1.0版推出最新的「深化版」。因此,這三天的會議就圍繞著 PAP 的旅程及成果回顧、核心精神、具體行動,以及展望 PAP 等議題。

在台灣最寒冷的一月份,省聚會幸運地在日日有和煦冬陽照耀的天氣中度過。第一天晚上,參加者都一一報到並享用晚餐之後,省聚會隨即以晚禱正式開場。當晚,最精彩的莫過於破冰的「相見歡」活動,每個人都要花一分半鐘去認識一位陌生的夥伴,並找出彼此的「共同點」,時間到再換下一人。只見主持人Magis 青年中心主任王世芊一聲令下,靜山靈修中心的禮堂瞬間從安靜迅速加溫至喧騰。「肚子都很大」、「都沒錢」、「都愛吃芒果」……包羅萬象的共同點紛紛出籠,耶穌會士一貫的幽默風格大大感染了在座的使命夥伴,現場笑聲不斷,眾人的距離立時拉近不少。

重歸於平靜後,會士和使命夥伴以耶穌會團體的劃分,依次到台前自我介紹。年高91歲的谷寒松神父仍精神抖擻地從北部到彰化出席省聚會,他自稱是「老大」,因為他是此次最年長的與會者,而年紀最小的參加者,與他的年齡差距將近60歲。毫無疑問地,這也是耶穌會中華省難得一見、跨地區的「三代同堂」聚會。

省聚會是里程碑

各團體的成員都自我介紹後,省會長董澤龍神父接力致詞。他歡迎大家前來,並藉當日是耶穌受洗節表示,耶穌等待了30年才開始公開生活,而為了推出 PAP,省聚會從2021年2月開始,經過在不同城市、不同的溝通,再經過快兩年的深化才走到這裡,這次的省聚會實為中華省的一個里程碑。

開幕式結束後,緊接著就是大家殷殷期盼的「Haustus」(飯後共融時間),美酒、果汁、各式火腿、乳酪、點心……久別重逢的敘舊、第一次實體而非線上的相見,這一夜的靜山,充滿相聚一堂的歡樂和幸福。

此次省聚會的一大特色是,議程的核心主講人是「平信徒」,而非「耶穌會士」。PAP 核心小組成員,香港大學天主教研究中心主任林榮鈞博士、中華省教育委員會主席蘇英麟博士,兩人帶領全體與會者,進行了一場深度的 PAP 之旅。

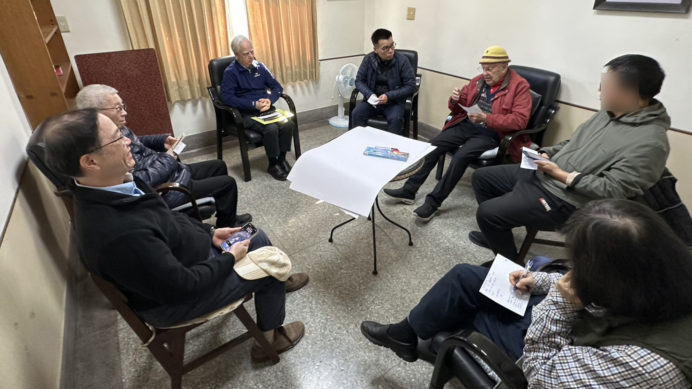

聚會的第二、三天,大致以早禱、主講者報告、問答時間、個人祈禱與反省、分組靈修交談,再回到大組交流、彌撒聖祭這樣的架構進行,直到最後一天下午的總結、意識省察與閉幕前的感恩祭結束。

第二天首個議程由林榮鈞博士帶領,回溯 PAP 的歷史。自耶穌會總會長蘇薩神父於2019頒布普世性使徒優先 (UAPs) 後,全球即面臨來勢洶洶的 Covid-19。原本中華省想在2020年舉辦省聚會,以回應 UAPs,然而在疫情阻隔之下,延至2021年2月才舉行,但也只能澳門、香港、台北分開進行。從2021到2022年共有三場省聚會,依序完成正向合作文化15點; 願景與五個優先;兩個準則和3個行動。林榮鈞博士表示,雖然聚會好像是分開的,「但聖神把我們連結在一起,同屬一省」。

是過程,不僅是具體的活動建議

他被董澤龍神父邀請擔任第五個優先「修補裂痕,致力於天地人的和好,彰顯福音的喜樂與希望」工作小組的召集人,在過去幾年,他體會到「使徒計畫,是一個過程,而不僅是具體的一些活動建議」。

在第五工作小組,林榮鈞博士是召集人,而耶穌會澳門團體院長傅南渡神父是成員,林博士問在場的傅神父:「你進了這個小組,不是召集人,不是領袖,過程中你怎麼跟我們在一起?」

傅神父回答:「我們做社會工作服務的人,一直以為我們懂的比別人多,對做領袖或做高等教育的人,都說他們生活在很遠的雲端裡,而我們就是不斷地在碰觸那個現實,所以會有一點小看他們。但我發現不懂的是我。」他從小組背景各異的六個成員身上發現,在一段旅程中,他真的需要其他人的角度,方能了解「自以為懂的東西」。

我們是合作者

這次向中華省全體會士介紹的 PAP 深化版中,有許多的「範式移轉」(paradigm shift),當中一項很大的改變即是,原本稱呼在耶穌會單位服務的平信徒工作者為「合作者」,改稱為「使命夥伴」。因為,耶穌會總會長蘇薩神父於2023年7月頒布 的《耶穌會現況》(DSS) 當中提到:「我們不『擁有』合作者,我們是合作者。」

PAP 第四工作小組(關於與匱乏者同行)召集人的徐森義神父說,這類似「天動說」與「地動說」,我們不再只是繞著耶穌會轉,而是耶穌會要繞著天主的使命轉。

緊接在林榮鈞博士報告後的,是 PAP 五個工作小組的輪流報告。這五個工作小組為了讓每一位先前未曾參與 PAP 的夥伴能了解 PAP,在省聚會前努力地將自己組別的上百頁報告濃縮成10頁,最後再精簡為2頁,甚至原本是各組5分鐘的影片,也縮短至每組只能有「一句話」的影片。「一定要讓你懂!」的用心不言而喻。

培育是關於生活與使命

中華省的使徒優先 (PAP) 與耶穌會普世性使徒優先 (UAPs) 最大的不同在於,中華省多了第二項「培育」 (formation),以因應會省本身跨兩岸四地的差異性。身為第二工作小組召集人的蘇英麟博士一個人就參與了兩個小組,除了第二組,他也是第一組 (關於推廣依納爵靈修)的成員。他強調,PAP 的培育,著重的是為了合作的培育。而且,這裡的培育指的不是技巧,而是關於耶穌會士及合作夥伴的「生活與使命」 (life-mission)。

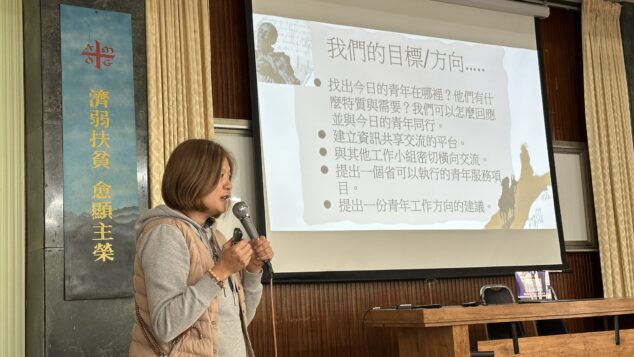

五個工作小組的召集人 Xavier 神父 (推廣依納爵靈修)、蘇博士、Magis 青年中心主任王世芊 (與青年同行)、徐森義神父,以及林榮鈞博士,逐一完成自己組別的使徒計畫介紹後,精彩的問答時間隨即登場。

當中最受矚目的問題莫過於,執行深化版 PAP 後,各單位的工作調整、工作量、人力與財力的負擔是否增加?省會長董澤龍神父坦白回答,現在最困難的是「時間」,因為培育需要時間,特別是使命夥伴的培育。他沒有即時的解決方法,但不悲觀,只是需要時間。

我們都活在短缺中

本身學經濟的蘇英麟博士則表示,經濟學第一課講的是短缺 (scarcity),如果有足夠的資源,就沒有經濟學了。我們都活在這種短缺中,都是想做的,跟我們可以完成所有願望的資源,從來都是不夠的,所以這個問題是經濟,而經濟的問題是一個選擇的問題。問題不在於能否完成我們想達到的一個理想,而是,你要選擇不同的理想。蘇博士笑著說,他發現自己的專長跟依納爵靈修有連結,都在「選擇」、都在「分辨」,而經濟學第一課就提到「張力」。他說完,台下出現不少笑聲,稍稍化解問答時間的緊張氣氛。

至此,第二天上午的報告議程正式結束,眾人輕鬆走到戶外,在陽光普照的靜山草坪上拍合照,陽光雖刺眼,但花園裡滿是喜悅的笑容及開心的笑聲。拍下耶穌會中華省這歷史性的一刻後,每個人各自散開,針對一上午聽講的內容,安靜祈禱、反省,之後再回到各小組進行靈修交談。

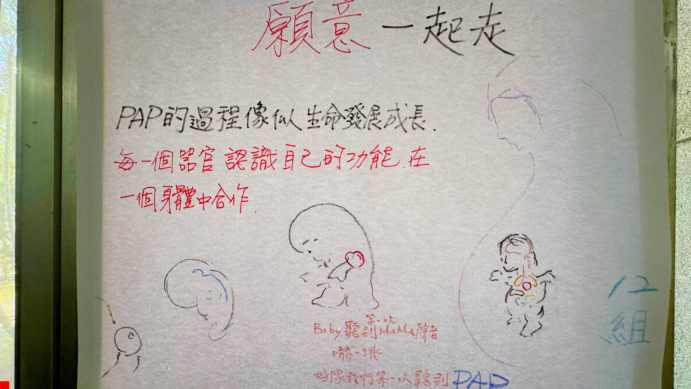

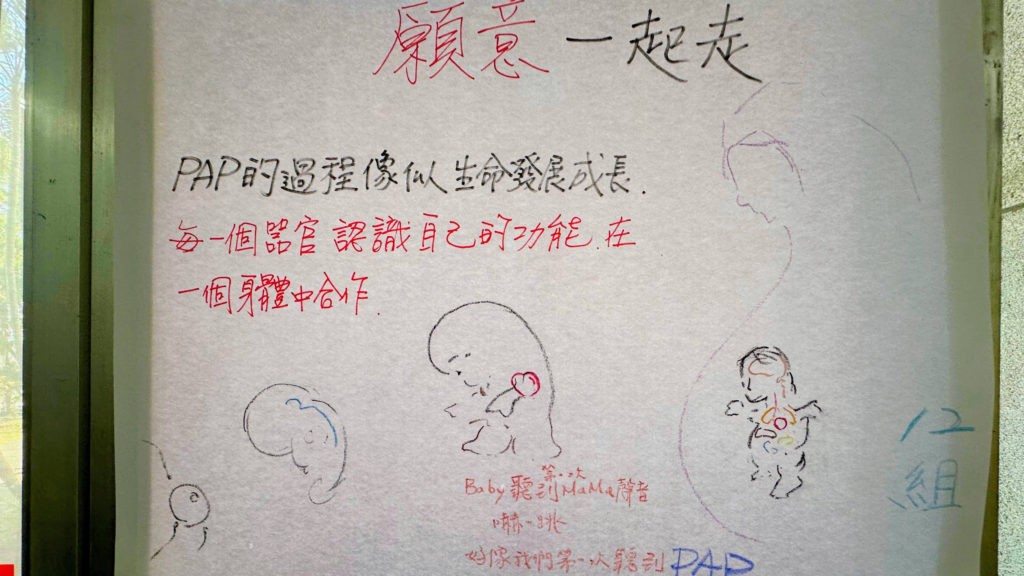

像寶寶第一次聽到媽媽的心跳

「Baby 第一次聽到媽媽的聲音嚇一跳,好像我們第一次聽到 PAP。」有醫生會士馮漢中神父在的第十二組,於靈修交談後繪製了一幅溫馨的海報,上面有胎兒逐漸長大的圖畫。他們想表達,「PAP 的過程像似生命發展成長,每一個器官認識自己的功能,在一個身體中合作」。

經過午餐和休息後,眾人下午一點半準時回到靜山的大禮堂,繼續聆聽下午的主題。從第二天下午到第三天,議程主要由蘇英麟博士帶領,從深入 PAP 的核心精神,到具體行動,最後再到展望。在他反覆重申深化版 PAP 的重點後,與會者從一開始對 PAP 感到模模糊糊,最後浮現一定的輪廓。

蘇博士在他的報告開始不久即提出2023年《耶穌會現況》裡,強調了耶穌會士「身分」的重要:「整合耶穌會神恩的泉源,深化我們作為耶穌會士的身份 (being),比以個人或團體身份做事 (doing) 更重要。」

以更具耶穌會特質的進行方式去做

蘇博士也再三提醒,耶穌會總會長蘇薩神父在2023年12月的「更新與變革的使徒計劃」研討會上所說的是,「時代的變革中」而非「變革的時代中」的使徒計畫。而真正的轉變,更多是端賴於「過程」,而不是「所達的成果」之上。

PAP 深化版的核心精神,兼顧了上述「身份」與「過程」的考量,當中有一段強調,關鍵不在於「做得更多」,而在於「以更具耶穌會特質的方式去做」 (being more Jesuits)。另一段則表達,促進由耶穌會進行方式(Way of Proceeding)所啟發的視角和程序,而不是具體指定要實現的結果。

蘇博士引用世界主教會議的「同道偕行」(共議同行) 解釋,教宗方濟各期待的不是有很快的成果,也不是要解答什麼,他是要「建立一個過程」。蘇博士說,如果過程對了,大家就不用擔心結果,而且在建立過程中,也同時形成一種文化。

PAP 深化版的核心精神還包括了「連結」,包括在耶穌會機構內人與人之間的連結。這也呼應了蘇薩神父曾提醒過,打破單位各自為政、單打獨鬥的情形,在每個層面做出心靈、思想和意願上的皈依和轉變,以致「個人和工作單位樂意自由地貢獻自己、隨時待命,為了促進共同的使命。」

深化版的 PAP 也提供了如同穩固三角形的三個策略:省級培育框架、各單位進行「依納爵式」的使徒計畫、檢討架構與程序。

由於蘇博士在一天半的時間內,帶給省聚會相當豐富的訊息量,因此每一環節的問答時間,或是靈修交談之後,回到大組交流的時間,無論是正面或負面的回饋,內容皆相當精采。

例如香港團體的黃錦文神父即表達,PAP 深化版忽略了耶穌會士的個人主義和使徒工作上的山頭文化,他提醒自家耶穌會弟兄,先反省自己是否有與他人合作的精神,所謂合作是要求自己開始,要嘗試改變的也是自己而不是別人。

代表第六組的劉和光神父藉由一棵活著、充滿生命力的大樹圖像,表示「樹的根就是人與人的連結,是 being;而根上面長出的東西才是 doing。我們無法只為了果實,而不管那棵樹是否活著」。

第四組則由李驊神父代表呈現小組交談的結果,他們認為從心理學的角度去理解,「我要成為怎樣的人」比溫飽和工作更為重要,但這同時帶來張力。深化版的 PAP 帶出了一些張力,重點很多很好,但腦袋負荷過重,讀得有點辛苦,更不用說無法前來參加省聚會的使命夥伴了。

心的皈依

九十個人一起交談一天半,激盪出許多不同的靈感,彼此之間的連結也隨之加深。

在最後自由暢談交流的時間中,香港團體院長吳智勳神父表達,自己不喜歡開會,但每一次來都有很大的收穫,每一次離開也都很高興。台北團體的院長詹德隆神父則表示欣慰,因為看到當年還在接受培育的修士,如今也在省聚會和使徒計劃中擔任重要的角色,看到了中華省的傳承。

中華省省會長董澤龍神父在總結時表示,藉由這幾天的交談和分享,基本上大家都認同 PAP 深化版的核心精神,以及三個策略。他期許會士及各單位的使命夥伴繼續將PAP深化版的精神內化與紮根(appropriation),並以威廉.貝瑞神父(Fr William Barry SJ)的名言「你們就是耶穌會」(You are the Society of Jesus)勉勵大家 。

省聚會的尾聲,香港長洲思維靜院的培育主任羅家慧女士透過省察,帶領與會者回顧與主相遇及碰觸內心的時刻;而香港主教周守仁樞機親自帶來2024年10月同道偕行世界主教會議的訊息。周樞機表示,許多人擔心同道偕行會影響天主教會的聖統制,但其實最重要的是我們心的皈依 (conversion of our heart),沒有這個,什麼外在的改變都沒意思。他說,同道偕行也不是什麼熱門議題,最重要的是「我們怎麼一起向前走」。我們不要趕,但一起走、一起分辨。此外每個教區也要聆聽、分辨、落實《最後文件》。我們也要與教會內外的邊緣族群同行,多觀看、多留意、多聆聽。最後是我們怎麼培育自己,培育修生修士們,好做一個同道偕行教會的實踐者、當一個希望的朝聖者。

周樞機結束談話後,省會長董澤龍神父接著感謝東道主靜山靈修中心的主任李驊神父和團隊成員的照顧,也邀請 PAP 核心成員和組織這次省聚會的工作人員站到台前接受大家鼓掌感謝。 蘇英麟博士也表示,四年來一路都有很多的喜樂,雖然有困難,但現在的領會已不同於四年前,他感謝能跟夥伴們一起走過這個旅程。

三天兩夜的聚會在感恩聖祭及一月份的慶生會中劃上句點。願主祝福耶穌會中華省的會士及使命夥伴們,透過生活-使命的培育,點燃使徒的心火,繼續以「更具耶穌會特質的進行方式」落實省使徒計劃,榮主益人!

文/圖:耶穌會通傳中心