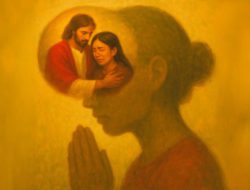

關於耶穌基督誕生的畫像、雕像或馬槽布置,是我們以為再熟悉不過,卻可能忽略很多細節的「降孕」故事。運用依納爵的想像式祈禱,能幫助我們重新創造空間,讓天主闖入其中,打破我們的刻板印象,使我們能用全新的眼光默觀基督降生奧蹟。

我大概十六歲那年第一次看到達文西 (Leonardo da Vinci) 的《蒙娜麗莎》。那時我參加高中交換學生旅程,在法國待了兩個星期。即使我那時才十六歲,也知道羅浮宮是觀此大師傑作的「必遊」勝地。然而等我抵達後才發現,真正要領會此畫作,其實頗為困難。我對這幅畫已經非常眼熟,它太經典了,以致於我所能看到的,只是畫家的概念。那是「蒙娜麗莎」,但是要看到細節就比較難了,甚至比欣賞一幅陌生的畫作還要難得更多。正因為整幅畫作的外觀,已深深烙印於我腦海,再加上大批遊客圍著畫像拍照,令我更難以默觀它。

耶穌誕生的場景可能也有類似的情形。耶穌誕生的故事大家已耳熟能詳,如此具有代表性,也因此我們很容易便失去真正領會故事及其所有細節的能力。瑪利亞、若瑟和嬰孩耶穌,再加上牧羊人、賢士、明亮的星星等故事,經常出現於聖誕卡片、聖誕劇,以及基督誕生場景的擺設,這些都是進入故事的極佳媒介。然而,每年的聖誕節,我都希望有某種方式,能讓我以新的眼光深入這個故事,好找到耶穌並看見祂,而非僅止於聖誕卡片上的圖像。

聖依納爵教我們根據《聖經》的內容,運用想像力來祈禱,如此我們便可創造出空間,讓天主闖入我們以為很熟悉的這些基督誕生畫像,打破我們的刻板印象,使我們能以新的眼光去看待它們,不讓圖像成為偶像。對我而言,當我運用想像力祈禱,記載於《路加福音》和《瑪爾谷福音》的一些聖誕故事細節,有助於我進入故事的情境之中。有時在一開始,相較於我熟悉的部分,我會留意故事裡比較「跳出框框」的內容。例如我可能以回想下列細節開始:

• 馬槽是動物從中取食的飼料槽,而聖家可能棲身於穀倉,也可能睡在遮雨篷下或主屋旁的小屋內。

• 瑪利亞已在懷孕後期,她走路或坐在動物背上時,可能會感到身子沉重且不適。

• 在耶穌的時代,戶口普查意味擁擠和對疾病的畏懼;我可能會好奇,瑪利亞和若瑟走在熙來攘往的人群中時的感受。

• 付費的客人要一間房間住宿相對容易,但在無處容身的情況下,請求一名陌生人收留則很困難。

• 牧羊人大部分的時間在曠野中度過,衣服可能會沾染塵土,而且身上或許有異味。

• 賢士在長途跋涉後,可能既受鼓舞也感疲憊。

• 我們不知道耶穌出生當日的天氣,因此,瑪利亞和若瑟可能遇到雨天、下雪天,或許在他們的地區,甚且能看到盛開的花朵。

細節可以打開我可能已經忘卻,實則更為重要的故事內容,它們幫助我們,從現實世界的某些地方出發,想像故事的場景。例如,我曾在懷孕約8個半月走路時,擔心何時才有機會坐下來休息或找到洗手間。或者疫情時,由於害怕會遭到感染,我避免到人多擁擠的地方。對我而言,這些個人經驗令聖誕故事變得更人性化。之後,天主總有辦法能夠進入我的祈禱,並完成其餘的事。天主創造新的事物,讓我能以全新的眼光去看這些聖誕故事。

幾年前我再去看一幀蒙娜麗莎的照片,發現自己看到的是一名年輕的女士,在她背後有條迂迴曲折的小徑。她容光煥發,好像有個秘密欲分享。如果我暫且忘掉她是「蒙娜麗莎」,或許有機會看見這幅肖像畫可能的原型人物麗莎‧蓋拉爾迪尼(Lisa Gherardini)。她也讓我想起瑪利亞這位年輕的女性,她的道路也是彎彎曲曲,而內心必定也有一個使她沉思奧蹟,甚且臉泛紅光的秘密。而我只能希望略窺這個奧蹟一二。

文:瑪琳娜‧麥科伊 (Marina Berzins McCoy)

文章來源:IgnatianSpirituality

圖:canva.com