一本引人入勝的小說、一部觸動人心的電影,當中的人物或角色,是否曾引起你深深的共鳴,或讓你感到似曾相識、心有戚戚焉,甚至得到很大的認同?在巴基斯坦,耶穌會士范文終修士為青年成立一個讀書會,藉助文學的力量,陪伴他們共讀一本小說、一部電影,從彼此的多樣性中尋求合一。

「一齣戲劇或一本小說能成功,往往只有在觀眾或讀者無法擺脫一個印象,就是故事中所描繪的角色之間,必然的整體性 (inevitable unity)。」作家阿德瑞恩·馮剛神父 (Adrian Van Kaam) 及凱瑟琳·希利 (Kathleen Healyyin) 於《惡魔與鴿子》書中如此寫道。

這段敘述,讓目前正在做試教的耶穌會修士范文終 ( Joseph Phạm Văn Chung SJ) 自問:

「那我能從巴基斯坦的學生中找到什麼『必然的合一』(inevitable unity) ?」

「這裡的學生,真正需要的是什麼樣的合一?」

「他們要怎麼貫徹呢?」

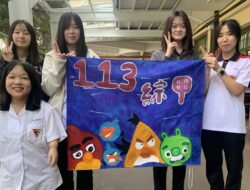

這些問題猶如螞蟻啃噬著他的心。因著對閱讀的熱情,他決定在羅耀拉廳 (Loyola Hall) 成立一個讀書會,結果至目前為止,他已在拉合爾市 (Lahore) 聚集了10到15位同樣愛好小說的年輕人。

「品味」小說,每個月分兩次進行。月初宣布選書,到了第一個週六,讀書會成員看完小說後聚在一起,分享發人深省的想法。他們運用依納爵靈修的一個主要特色――反思,對小說的主題和角色進行深度的探討。

及至當月的第三個星期六,年輕人換成觀賞改編自同本小說的電影。這部分以書摘開始,之後介紹影片的背景。觀畢電影,參加者進行討論,接著針對書本和電影的呈現做比較,探索兩者間的差異以及視覺敘事的影響。「這是文學分析和電影欣賞完美的結合。」參與者之一羅馬·沙姆沙德 (Roma Shamshad) 說。

另一位參加讀書會的青年則表示,雖然他不知道這樣的進行方式是否有成效,但他卻對活動帶來的「合一」給予肯定。

首先,主辦人在選書這方面即有「融合」的意味。即使這些書是寫於很久以前,反映的是作者那個年代的時空背景,但它們仍繼續呼應著巴基斯坦的生活。無論這些書來自哪裡,英國、美國、歐洲或亞洲,它們的核心價值在於書中所描繪的人物和生活,以及它們與現實的關聯。小說本質上是透過語言精彩的表達,來捕捉人類的經驗。小說裡的文字滲入了巴基斯坦的土壤,豐富了這片土地,讓人們能不斷從中挖掘出最深刻、最美麗的真理。生活經驗和感知,將小說與現實連結起來。

其次是在既有學習氣氛,又讓人感到被接納的環境中,透過友好的對話找到合一。

「你是誰?」

「你從哪裡來?」

「你的觀點或生活方式是什麼?」

「你有信仰嗎?」

諸如這些話語,僅是修辭上的一種反問,讀書會成員不用回答,但能再三反芻。小說和電影為年輕學生提供一個共同的基礎,他們因此能趁著一起喝茶、用飲料乾杯、吃吃爆米花之際,透過分享觀點來尋求團結一心。在這個平台上,每個人的經歷都是獨特且美麗的,值得被稱揚讚美。換句話說,多樣性 (diversity) 中存在著合一 (unity)。或許,多樣性來自頭腦,而合一則發自內心深處,因為生命的體驗、大自然的美麗和靈魂的愛,是每顆心的「本質」。這種合一,在巴基斯坦年輕人中顯而易見。

正如阿德瑞恩·馮剛神父和凱瑟琳·希利在他們的書《惡魔與鴿子》中所寫的那樣,「天才透過他的創作,發現他自己是誰。而我可以經由他的創作,發現我是誰。因此,我能從傑出的詩作、小說和戲劇當中的角色來看我自己,好學習成為潛在的那個我。畢竟它們放之四海皆真實,在其中甚至有我自己的影子。」

文:耶穌會阮玉龍修士 (Peter Nguyen Ngoc Long SJ) 他目前在巴基斯坦做試教 (Regency)

文/圖來源:耶穌會亞太區聯會