在印尼雅加達和茂物的難民為了長久之計,自己幫助自己,拿出看家本領教導其他難民一技之長,彼此互助與增能。他們甚至成立了學習中心,還有教育孩子的學校。這種韌性與精神,不僅創造出強烈的團體意識,也鼓舞了支助他們的耶穌會難民服務處及澳洲耶穌會使命單位的夥伴。

2024年6月,我很榮幸在雅加達熙來攘往的街坊社區,與茂物 (Bogor) 平靜祥和的鄉間,親眼見證了由我們的夥伴,印尼耶穌會難民服務處 (Jesuit Refugee Service, JRS) 引領的難民支持舉措,和其帶來的深遠影響。此行打開我的視野,從那些因為衝突、迫害,或者動盪而被迫逃離家園的人們身上,看到了超乎常人的韌性與精神。

我的行程始於探訪難民家庭,他們在流離失所的嚴酷現實中苦苦掙扎。我直接看到這些家庭面臨的許多挑戰。基本的生活必需品,例如食物、住所,以及醫療照顧,往往很稀有。孩子的教育經常被迫中斷,使得他們的學習和發展上,留下難以填補的巨大鴻溝。此外,沒有合法身分或證明文件,也造成他們取得必要的服務和就業機會的障礙。

經由印尼耶穌會難民服務處的個案管理方式,這個由澳洲耶穌會使命單位 (Jesuit Mission Australia)支持的計畫*,能夠客製化我們的援助,以提供最有效的支持。這種支持包括照顧他們的基本生活開銷,好立即紓解它們迫在眉睫的經濟負擔。 我們的目標,不僅是處理他們迫切的需求,也培力難民,著眼於長久之計,諸如保障有居所,還有可接受教育和職業訓練。這使得他們能專注於重建他們的生活,並找到離鄉背井的長期解決辦法。

隔日,場景轉換至經由教育和職訓的社區培力。我有機會見到一位從蘇丹來,很出眾的難民女士,她特別為成年婦女,主動開設私人英語教授課程。她透過語言教育,致力於為其他人增能,實在很鼓舞人心。我也和一位來自阿富汗,勇氣可嘉的女士談話,她為女性主持縫紉課程,教導她們珍貴的技能,那既可以作為收入的來源,也能是促進社區交流的一種方式。

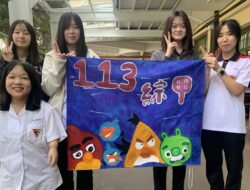

我也有機會參觀像「難民學習基地」 (Refugee Learning Nest, RLN) 和「流離失所兒童照護中心」 (Care the Displaced Children, CDC),這樣深具啟發的舉措。這些由難民自己成立和管理的組織,對於他們社區所面臨的挑戰,有著獨到的體會。RLN 與 CDC 提供一系列的課程,包括正式及非正式的教育、語言課程,以及像是家教和工作坊等教育的支持,目的在於讓孩子的教育不中斷。老師和職員當中很多人也是難民,他們的奉獻與足智多謀,創造了一種強烈的團體互助意識。學習中心不光是幾間教室,它們也是希望與復原的燈塔,既為難民提供支持的硬體空間,也提供學習及成長的機會。

在實質的支持之外,這個計畫顯然也提供了一條救命繩索――一種安定和希望的感覺,哪怕前方充滿未知數。自從我六月的拜訪後,我一直反思這些體驗。最震撼我的,不光是這些難民面臨的艱困,還有他們對於建立更好的未來,那種堅定不移的決心。我遇到的每個人都有一個故事――一則關於韌性、希望,還有,對於一個能稱之為家的地方,人心共通的渴望的故事。

在全球流離失所危機的錯綜複雜之中,我們很輕易因箇中考驗之大而感到受挫。然而,藉由夥伴關係、倡議和富有同情心的行動,我們能為那些最需要援助的群體,他們的生命,帶來實質的改變。每個難民的旅程,皆是為支持與團結所能帶來的改革力量作見證,他們提醒了我們所共有的人性,還有與全球流離失所的人們,站在一起的必要。

*耶穌會澳洲使命單位,很榮幸能支持印尼耶穌會難民服務處的難民計畫,提供在這個國家的難民及尋求庇護者,攸關生命的幫助。

文:威利·陳 (Willy Tan)

威利是耶穌會澳洲使命單位國際計畫的協調員,也是亞太區聯會「移民與難民網絡」(JCAP Migrants and Refugees Network) 的成員

文/圖來源:耶穌會亞太區聯會 (JCAP )