在耶穌會羅馬檔案館中,有些關於自然界的文獻,是出自連「生態學」這一詞彙都還未出現的年代之前。一些被派遣至海外地區的耶穌會會士,邊傳教、邊為當地的動植物群相,留下文字及繪圖的寶貴記載。聖依納爵為會士們所立下的書信規範,幫助了他們在繁重的工作之餘,還能記錄在傳教地區的所見所聞。一起來看看這些珍貴的紀錄。

這篇文章,特別探索了初期耶穌會會士於傳教地區進行的大自然研究。

「仔細思想天主怎樣居住在一切受造物中:在元素內使它們存在;在植物中使它們生長;在動物中使牠們感覺;在人身內賦給他們理智……。」(《神操》235號, 參閱侯景文譯 《神操通俗譯本》)

我們可放心假設,在聖依納爵的書信裡,或者十九世紀中葉以前會士的著作中,找不到「生態學」一詞。儘管如此,保存於耶穌會羅馬檔案館 (Archivum Romanum Societatis Iesu ARSI) 內的文獻,仍可證明多位會士對此領域的議題甚感興趣,如此說來,本文的主題有其正當理由,意在簡短介紹這些會士的一些作品。

當耶穌會會祖聖依納爵的首批夥伴開始越來越頻繁地向外走出去,以履行教會託付的使命之際,他主要的關心包括了如何維繫這些主內兄弟間的團結一致。隨著這個男修會以驚人的速度壯大,他的考量很快地又再加上有效管理的需求。

打從耶穌會成立之初,依納爵即建議了一具體的方式,以保持會士之間有條理的書面溝通,到了1580年,這些指示成了耶穌會的書信寫作規範《書式綱領》(Formula scribendi),簡單扼要地說明了怎麼書寫耶穌會的正式通訊。

在史料中不乏將這些指示付諸實行的例子。羅馬檔案館所保存的文獻中,有一些證明了其作者,對於諸如植物學和動物學等科學甚感興趣。以下是兩則實例。

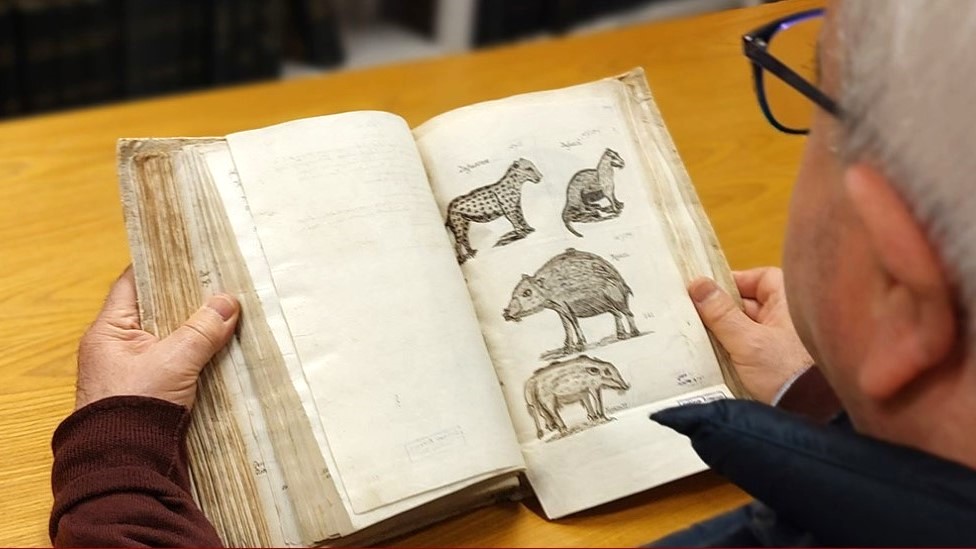

波蘭籍會士卜彌格(Michał Piotr Boym,1612-1659)於1631年加入耶穌會。1643年,他出發前往中國大陸,他發現他自己得在非洲東岸不同的地方作長時間的停留:這是經由水路從里斯本前往果亞的旅者,經常會面臨的情況,在繼續往東行之前,他們要在贊比西河(Zambezi River)的出口與今日的莫三比克之間等待。這位滿懷好奇的會士,意外發現自己身處黑暗大陸,他看到了一個與他的祖國,甚至與整個歐洲截然不同的世界。最令他感到驚訝的是,他停留之地的植物及動物群相,這促使他要將所見的一切記錄下來。因此,在他發送給羅馬的一份報告中,他不僅用文字陳述,還加入了繪圖。這些插圖幸運地能夠保存至今。他用一系列五幅水彩畫,繪出了他感到有趣的植物,例如腰果和鳳梨,他也畫了兩幅美麗的河馬圖。

卜彌格神父最後未能久留於非洲,他很快就重新啟程,行經印度前往中國。抵達後他依然留心四周的一切,他的許多觀察後來成為一部著作,即學者們所熟知的《中華植物誌》(Flora Sinensis),卜彌格神父也因身為作者而聲名大噪。

讓卜彌格神父聞名於世的另一個原因,是他曾接受明朝的朝廷委派出使歐洲。他將明朝皇后寫在絲絹上,一封給教宗、另一封給耶穌會總會長的信,帶往羅馬。這兩封信被視如珍寶,現今分別收藏於梵蒂岡宗座檔案館 (Vatican Apostolic Archives) 及耶穌會的羅馬檔案館。

回到我們的正題,卜彌格神父肯定不是撰寫此類報告唯一的作者。在他之後一個世紀,西班牙籍的會士何塞·桑切斯·拉布拉多(José Sánchez Labrador,1717-1798)於1732年入會、1734至1767年間在南美洲傳教。他在義大利的流亡期間,寫下了關於巴拉圭自然生態的巨著 El Paraguay Natural Ilustrado (只有部分內容出版)。耶穌會羅馬檔案館保存他的手稿,當中包括了許多他在傳教期間畫下所看到的植物和動物的圖像。除了大眾熟悉的菸草和可可之外,也有不同品種的雀鳥、魚類、爬蟲和昆蟲。其中一些品種,例如海鷗,即使在今日仍是常見且容易接觸到(起碼在歐洲是如此),其他品種則可能會引起許多人好奇。

書寫與描繪傳教地區的動植物群相,卜彌格與桑切斯·拉布拉多只是眾多會士當中的兩位。這些會士的作品在舊大陸 (歐洲) 之所以富有盛名, 是因其在科學上(包括醫學)的重要性,對於傳遞一些植物如奎寧、馬黛茶和箭毒的知識,影響深遠。

或許有人會問:「為何耶穌會的檔案館會出現這些文件?」幾個世紀以來,會士所從事的傳教工作夠多了,多到我們必須即刻捨棄一個假設,認為這些文獻紀錄的來源,是他們閒來無事之作。事實上,會士能在繁重的工作之餘還留下紀錄的原因,可從本文一開始所提及的聖依納爵的指示中窺見。聖依納爵及他的合作者和後繼者,曾三番兩次要求前往歐洲以外地區的會士,回報他們於傳教地區的所見所聞,好向會內兄弟和其他好奇的讀者介紹他們。這也是推廣傳教工作及聖召的好方法。

文:耶穌會羅馬檔案館 羅伯特·丹尼路克神父 (Fr Robert Danieluk, SJ)

文/圖來源:耶穌會羅馬總院 《耶穌會 2024 年年刊》