台、港、澳青年於7月15至21日,齊聚台灣,進行為時一週、分組的生活體驗。耶穌會麥智寬神父,在陪伴「移工與多元族群」組青年進行體驗時,浮現了對「家」的反思,也讓青年從自己的身體出發,親自去探問。他說,有一天,我們整個生命都要找到屬於它的家。

家在哪裡?!

這個提問,可以當作我陪伴 MAGIS 生活體驗其中一個小組的交會點。無論是山上的原住民,或在港口移民的漁工,或是在台北火車站、龍山寺聚集的街友,都面臨「你得離開屬於你的家鄉」的挑戰。

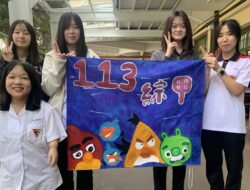

來自澳門、香港、台灣的青年在投入三天的體驗之前,首先集合在新竹納匝勒靈修中心。納匝勒也就是耶穌長大的地方。在這草木茂盛的美好環境中,我們每個人找出一顆種子,象徵對接下來活動的渴望。

我以陪伴青年的身分投入這禮拜的體驗,我選擇摘下台灣薄荷,因為它與不同的料理或飲料會彼此配合得很好。我的渴望是,好好陪伴這群多元的學生。生活在一起,並且嘗試與平常不同的互動模式,以加快我們彼此的認識和建立夥伴關係。

我很快就能欣賞每個人的長處,同時也發現,他們在不同的時刻,與我所期待的樣子有落差,因為我在乎他們的成長,內心才會因此感到張力。

透過體驗中接觸到不同的人群,我的心慢慢開始對這種張力感到轉變。坐在地上與北車的無家者聊天,聽聽他們的生活、觸碰他們的過去,我好像被邀請開放自己的心,多多接納脆弱和不完美的那一面。

接著,跟著服務外籍漁工的「新事」社會服務中心的工作人員,我又了解:原來堅強也需要軟弱,因為對方願意接受我的付出,我才能夠服務。我們的長處和短處好像都能相輔相成。因此我意識到,在我的腦海裡,「家」是一個安全的地方,讓我不害怕揭露我的缺點,如同揭露我的優點。若沒有這樣的地方,是多麼大的痛苦。

最後,為了協助我們小組成員整理三天多元群組的生活體驗,我讓他們探索另一種家,也就是說他們的身體。我邀請他們想像兩個小時後會離開這個家去見天主。對身體每個部位的感謝和告別,讓我想到耶穌的眼神。祂如何看著我們的強點和弱點?

那種充滿愛的凝視,在我的信仰中喚起「肉身復活」的盼望。有一天,而且指日可待,我們整個生命都要找到屬於它的家。

文:麥智寬神父

圖:謝偉程、楊澤龍