因為疫情,耶穌會九龍華仁書院學生 的「Magis 生活體驗」一停就是五年,2024年終於重新出發,2位老師加上24位學生,3月底到台灣進行6天5夜的沉浸式生活體驗。

聖週來臨的前兩天,2024年3月22日,香港九龍華仁書院的教師、也是基督生活團團員,賴俊傑老師和莫鈞澄老師,帶著學生從香港抵達台北,委託台灣Magis青年中心,帶領學生進行將近一個星期的Magis 生活體驗。Covid-19疫情,打亂了許多計畫,九龍華仁上一次舉辦生活體驗,已是2019年。

「Magis 生活體驗」的構想,是當今耶穌會青年工作的方向。旨在讓青年透過不同種類的體驗 (如徒步朝聖、生態體驗、藝術體驗、社會服務等) 能走出自我,在生活體驗中實踐 Magis(更)的精神,在萬事萬物中發現天主,讓青年成為生活中行動的默觀者(Contemplatives in Action)。

活動的前2天,九龍華仁師生先至台北道明傳道中心集合,之後至耕莘文教院的 Magis 青年中心接受派遣,再前往台北、新竹、宜蘭等不同地方進行為時3天2夜的生活體驗,最後全體師生再重新回到台北聚會。

生活體驗開始之前,Magis 青年中心的伙伴們,先帶著學生享受了台北的夜市生活,還有白天的城市探索。聖枝主日當天 (3/24),師生們一起參加位在耕莘文教院內的古亭耶穌聖心堂,當日的遊行、彌撒,由於24位學生當中只有一位是天主教教徒,這個開啟聖週的禮儀,對他們之中多數人,真正是全新的「體驗」。

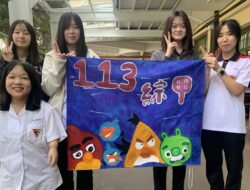

彌撒後,學生們在 Magis 青年中心的小聖堂,接受神父的覆手派遣,帶著滿滿的祝福與感動,他們隨即按組別各自出發、展開生活體驗。他們共分成五組:徒步朝聖組、移工與無家者組、台北城市組、原民生活組,以及生態環境組。

以下是其中四組學生結束體驗後的分享:

徒步朝聖組

地點:宜蘭礁溪

猴洞坑瀑布➡️五峰旗瀑布➡️聖母朝聖地➡️聖母山莊

說到「Magis」,很多人會想到「更」、「超越自我」等的字眼,但我似乎又不曾有機會去嘗試,真正將這個精神套用到生活中。

我被分配參加「徒步朝聖組」,前往宜蘭礁溪進行徒步朝聖。來到礁溪,剛下車,便被一陣撲面而來的海風驚醒。礁溪不大,像一個小鎮,而且就在海邊。看著和諧的建築,和清淨的街道,我覺得頗有日本鄉郊的感覺。

在旅館放好行李後,我們便前往我們要爬的第一座山。山徑位於山谷,沿著溪流向上,我們來到了山腰。我們坐在岩石上泡腳,腳底是平滑的鵝卵石,四周被峭壁環抱,我們就如投入大自然懷抱的嬰兒般,心中和諧而又平靜。

第二天一早,我們便出發前往攀登抹茶山。我們首先去五峰旗聖母朝聖地朝聖。據說,以前有一登山隊在山上迷路,正當絕望之際,聖母顯現,給予了他們希望,而他們也安全下山。來到這裡,我們也向聖母祈求,期望她保佑我們接下來的旅程。

在這裡進行最後一次補給後,我們便往聖母山莊前進。一路我們一直往上,有說有笑。儘管山路十分崎嶇不平,我們也互相扶持、 互相鼓勵。最終,我們終於達到聖母山莊。 站在山頂,俯覽整個礁溪,青綠的高山就在身後,實在很是美麗。

雖說叫做「山莊」,聖母山莊其實只是一棟平房,房子裡有一尊聖母態像。我們在那裡和聖母一起向天主祈禱。

這次的「Magis Taiwan」之旅,帶給我一個全新的認識和體驗,令我對自我提升有了一個全新的認識 ,也讓我深刻感受到了「Magis」的精神,它不僅是一個口號,更是一種生活態度,一種持續追求成長和超越的精神。

在徒步朝聖的過程中,我們不僅與大自然連結,也與同伴建立了深厚的情誼。攀登山峰的艱辛中,我們相互扶持、鼓勵,這種團隊精神,讓我們更加堅定地相信,只有超越自我的努力,才能發現生活的無限可能性。

生態環境組

地點:宜蘭員山鄉

生態環境體驗是到台灣宜蘭的員山鄉,學習友善農業法。

我們親手插稻苗、捉福壽螺(稻米的害蟲),清清楚楚地明白到「一分耕耘,一分收穫」這個道理,勞動完之後在水溝洗腳放鬆,享受辛苦工作後的美好時刻。

透過下田體驗,才明白什麼是真辛苦,平時在香港的生活過得輕鬆,但時時都抱怨讀書辛苦,其實讀書相較之下,不是那麼辛苦的。讓自己也珍惜身為學生的幸福。實際種田的經驗,也讓我們學到只要努力做事,就會有收穫。我們還穿梭於田間踏著自行車,享受當下、與當地人一起居住和飲食,體驗當地的文化。

另一天,我們參觀了員山鄉深溝水源生態園區,了解到台灣的缺水程度世界排名第十八,但水費卻是第三便宜。我們學習到植物與動物間的「適者生存」,明白了水的來之不易,要好好珍惜食物和水。

透過今次的體驗,我們明白到簡單原來也可以很快樂,一頓簡單的佳餚、一個簡單的祝福、一個小小的幫助,都讓我們好好感恩,讓我們去珍惜每一個當下、記錄每一個當下、享受每一個當下,真正令我體驗到「生活」而不是「生存」。

原民生活組

地點:新竹尖石水田部落

參加Magis Taiwan 活動後,我了解到台灣的文化以及和香港不同的生活節奏。

這次我被分組至原民生活組,主要目的是在三天兩夜裡體驗部落生活。內容包括:斬竹子用作燒水洗澡的燃料、學習弓織、整理貨物、打掃露營區等等。很多都是我從未體驗過的事,雖然內容很豐富,但節奏卻與平常的我很不同。忙碌後,我們都有些時間享受大自然、休息一下,並且把心靜下來。

在部落中,我和高年級的學長去了原往民家中住了兩天,其中三餐由我們處理。我和學長在接待家庭開的雜貨鋪裏炒飯、打鬧,合作促進了我們彼此的關係。

我們也去了那裡的籃球場打球,看着學長們自由自在地打籃球,如在飛翔一樣,不禁令我格外珍惜這種自由的生活。不被瑣碎事情所困擾,不必要的爭執,無謂的堅持,亦可在生活中盡量減少,這些皆令我無比嚮往過着自己能掌控的生活。

回想起當時在部落的生活,我發覺香港的生活節奏較快,自己的心情也會久久不能平靜。在台灣的經歷即使是只有六天,卻為我帶來了長期的影響。我發現面對生活的困難,我比以前更能冷靜地思考。每日的Magis circle,幫助我,更好地了解自己的一切,我能反思自己一天的行為對錯並加以改善,直到回家,我依然得益於此次活動!

移工與無家者組

地點:輔仁聖博敏神學院

不知道大家對於「移民工作者」有什麽印象呢?説到移工,普遍的人可能就會想到是社會的小眾群體,一些在生活中不起眼的角色。但有沒有人想過,如果沒了他們,我們的生活會是怎樣呢?既然他們貢獻了不少社會勞動力,為什麽他們的權益就一直被忽視呢?

生活體驗的第一天,我們探訪越南的移工,跟他們互相分享各自的文化和特色,他們更為我們準備了一些越南的地道小菜讓我們品嘗。之後老師就帶我們去參觀聖博敏神學院,體驗神學院學生的日常。

第二天我們去了幾個漁港,透過新事社會服務中心的社工督導李正新老師分享,我明白在台灣當漁民的移工們,是多麽艱辛。此外,我也學會到不少關於漁業運作的知識。到了晚餐時間,我們更親自與一些移工漁民聚餐,嘗試他們平常吃的晚飯。

到了最後一天,我們去了台北市龍山寺旁的露天廣場,那裡是遊民人數眾多的地區。我們到不同的商店收集紙箱,體驗身為無家者的生活,最後就向他們派發我們所收集到的紙箱。

當天午餐,我們挑戰只用五十元臺幣去買自己能吃飽的分量,模擬無家者們在沒有收入的情況下,也是用這個價錢買東西吃。想到他們每天只能吃這麽少的分量,讓我反思到,自己平日挑食的習慣實在不應該。

透過這幾天的體驗,我了解移工們離鄉背井 、隻身來台工作的辛酸,面對語言不通、飲食文化差異等等的問題,實在不容易。雖說他們不是本地人,但在這裡卻是付出血汗,希望之後無論是政府或是雇主們,都可以為移工們的權益或是工作環境,提供更好的條件。

文/圖:香港九龍華仁書院