六十年前以牧育才神父為首的耶穌會會士,在耕莘文教院開啟一段與年輕學子美好的相遇,六十年後為紀念這相遇再次相聚,一起感謝、高唱聖母瑪利亞的謝主曲,然後繼續前行。

1963年12月8日,六十年前的聖母無染原罪日,從台北市城南一群低矮的磚瓦屋中,拔地而起一棟新穎現代的四層樓高建築。一群以牧育才神父為首,在附近台灣大學與師範大學任教的耶穌會會士,從此在台北有了一個名為「耕莘文教院」的家,她也是許多年輕學子心靈上歸屬的家。

一甲子的歲月過去,耕莘依然是台北的重要地標,只是從以前坐落在巷弄間,有著白色花磚和洗石子灰色外牆的摩登小子,轉變成洗鍊而低調,充滿時代感的成熟壯年,現在四周是兩條車水馬龍的主要幹道,還有林立的高樓大廈。隨著外界的變化,她內裡的生命也起伏了幾回。

美好的相遇

2023年的12月16日這天,是她60歲慶生日。一場盛大的家宴,往往是遠方或久別親人重新聚首的好時機,即使天氣突然轉為陰冷,但一樓大廳裡熱絡的問候聲,還是讓人感覺暖烘烘的。工作人員一早就攜家帶眷來幫忙,耶穌會中華省兩岸四地的會士們,也有人才剛滑著行李箱進會場,立刻被其他弟兄們上前熱情迎接。

慶祝會以隆重的感恩聖祭開啟,由耶穌會中華省省會長董澤龍神父主禮,近20位耶穌會神父共祭。襄禮的耕莘文教院主任徐森義神父在證道時提及《路加》福音關於聖母瑪利亞訪親的記載中「兩個蒙受祝福的女人,有段相當美妙的相遇」,而六十年前,耶穌會會士也在此開啟了一段美好的相遇。

這段在台北蒙受天主祝福的相遇,催生出曾經縱橫台灣文壇的青年寫作會、花了半世紀編纂七大冊《利氏漢法辭典》的利氏學社、台灣第一個關懷原住民的社團耕莘山地青年服務團 (後改名為山地學習工作團)、與耶穌會合作完成許多使徒工作的基督生活團,還有開辦了無數堂藝文和教育課程,甫獲112年度教育部社會教育貢獻獎團體獎的耕莘文教基金會。

在社會正義方面的關懷與支持,耕莘也不遺餘力。例如戒嚴時代即已租借場地給黨外人士活動,而1990年代王敬弘神父擔任院長時,也曾讓二二八受害家屬於院內開設辦公室,接受二二八家屬的陳情 (辦雜誌、舉辦座談會)。

到了近十年,耕莘也敏察社會的需要,由利氏學社或基督生活團,舉辦讓不同族群、不同立場人士,對話與交流的座談會。例如「我的真相,何以不同於你座談會」、「多元成家與天主教婚姻家庭觀座談會」、「逐浪奮鬥的邊緣人——關懷外籍漁工座談會」等等。

六十年來,從整座耕莘文教院不同的單位中,培育出許多青年的聖召和無數教會的中堅。董澤龍神父就是其中一個,他說1980年代就讀台大的四年間,他天天往耕莘跑,對這裡有很深的感情。他是澳門人,雖然到台灣讀大學前已領洗,但真正的信仰培育是從耕莘文教院開始。他在耕莘時不只參加寫作會,還擔任過堂區聖詠團的團長。當天與會的耕莘寫作會大家長陸達誠神父,還有陪伴台大光啟社多年的趙儀文神父,都是當年曾經滋養他信仰成長的神長。

耶穌會靜山靈修中心副主任陳德儀女士,往來家裡、學校、工作地與耕莘,已超過40年。耶穌會的袁國柱神父、賴甘霖神父和穆宏志神父,接力似地當她靈修輔導。曾擔任基督生活團主席的她分享,耕莘除了是培育她個人信仰成長和基督生活團團體使命的基地外,更是孕育生活團使徒行動的搖籃,「多少使徒行動在耕莘起腳,而能行走千萬里。」

每個耕莘人都有說不完自己與她的故事。感恩彌撒結束後,緊接著是在對面禮堂展開的慶祝活動。首先是邀請平均資歷五十年以上的「資深耕莘人」致詞,雖說好每個人三分鐘,但幾乎各個都超時且欲罷不能。

同他們在一起

被寫作會成員膩稱為「陸爸」的陸達誠神父,說起在耕莘服務的16年間許多趣事時,現場笑聲不斷。結束致詞時,坐在椅子上的他一手拿麥克風、一手用中間三根手指比了個「3」笑著說,主辦單位只給他3分鐘,但他超過了。那表情像個偷了些時間,多看點故事書或多玩點遊戲很開心的小孩。

陸神父是哲學家,卻被長上鄭聖沖神父,指派去負責文學領域的寫作會和許多「他從來沒想過的事」。他說他在寫作會的工作,不是指導年輕人寫作,而是同他們在一起,使他們成為團體、愛這個團體。這16年在耕莘的牧靈工作,界定了他在耶穌會的聖召,他很感謝這段經驗。每一個陸神父在耕莘文教院的工作,信手捻來都是精采的故事,無怪乎三分鐘不夠述說。

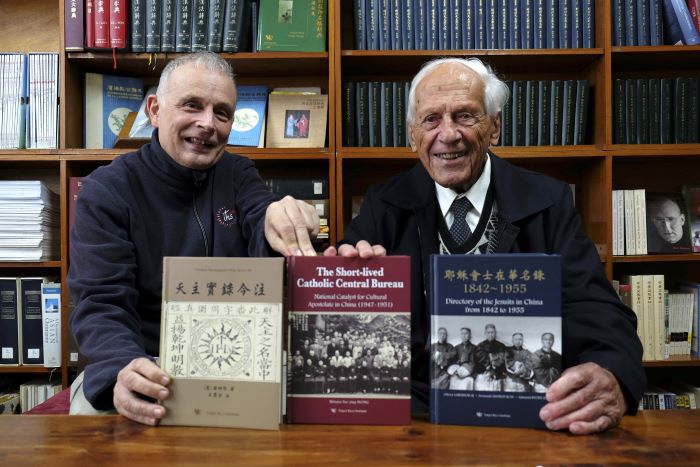

接著致詞的是負責耶穌會會士口述歷史的張帆人教授,他更是一上台就直接表明他的致詞會超過三分鐘。他和許多恩人與伙伴出錢出力,從2007年開始合作的16年間,已為12位神父出版了12本書,實在不可能每15秒就說盡出版每本書的幕後,是集合了多少人的愛與奉獻:百達我為人人協會、神修小會、基督生活團、震旦之友協會、基督服務團、醫師協會、各個堂口的傳協會。張帆人教授說,為耶穌會神父做口述歷史,也是另一種相遇。

最後致詞的是卡內基訓練創辦人黑幼龍先生,耕莘文教院成立多少年,他和妻子李百齡女士,幾乎就在此多少年。他創辦的卡內基訓練,第一個地點也設在耕莘文教院現已拆除的大樓內。黑先生致詞時引用政治時事,風趣地讚美了耶穌會之於台灣社會舉足輕重的地位。他也以第一個將福音傳播到中國的耶穌會士利瑪竇神父為例,強調耶穌會當前應該善加利用科技工具,傳播天主教和耶穌會訊息的重要性。

翻動的書頁

慶祝會所在的大禮堂,於2021年以「天主的書房、翻動的書頁」為概念,重新設計翻修,負責管理的耕莘文教基金會副執行長陳偉茵女士說,這間禮堂是耶穌會面向社會大眾,很好的福傳空間。她本人也是老耕莘人,在基金會工作已達26年。

耕莘文教院的確像本書,不斷地被翻動、繼續地被書寫。雖然,隨著六十年時代環境的變動,有些單位收起,例如耕莘山學團、實驗劇團,但也有新血加入,例如教宗全球祈禱網絡、台北依納爵靈修中心、Magis青年中心、兒少保護辦公室等。

在董澤龍神父代表耶穌會向禮堂整修的重要恩人致上感謝狀,以及一群在基金會長青學苑上課的長者表演口琴合奏後,慶祝活動的重頭戲「一人一故事」登場。它翻動的,是現場滿座來賓與耕莘文教院之間,一頁又一頁珍藏的記憶。

耕莘帶著木頭香特有的氣息、花園中的聖母亭、擁抱接納自己的神父、可以一起笑鬧的伙伴、刻骨銘心的失戀、小池子中老是見人就噗通下水的烏龜……

這是由Magis青年中心福音劇組主導的即興演出,主持人在舞台下隨機選出與會者,表達他們對耕莘文教院的感受、曾經印象深刻的畫面後,舞台上約十位年輕的演員,立刻將他們的感受與印象,透過肢體表演和音樂,轉化為戲劇,呈現在觀眾面前。

這齣所有人「一起演出」的耕莘六十劇碼,在進行過程的不同時間點上,撥動了台下耕莘人無數心弦,某些時刻,就好像天主正在親口對大家說話、正在對整座耕莘文教院噓氣,注入新的生命。

繼續傳唱

就在每個人胸口飽漲各種情感時,戲劇活動結束,將棒子交給台北依納爵靈修中心主任方進德神父和黎文靜老師。上半天的活動,就在方神父帶領「我在耕莘被祝福」的祈禱與分享之中安靜下來,暫告一段落。

中午餐會後,活動就轉為耕莘文教院的「現在進行式」。參加者可到每個單位闖關蓋章,集滿十個章,最後兌換小獎品,這是認識耕莘文教院大家庭所有成員,最好的機會。

下個月就滿92歲的法籍趙儀文神父,也在這段時間走進他曾經焚膏繼晷工作、編纂辭典的台北利氏學社。現任社長、比利時籍的丁立偉神父一見他立刻連珠炮似地說了一串法文。沒想到趙儀文神父立即用中文回以:「你的 (比利時) 法文口音很重,我都聽不懂。」耶穌會士之間慣有的幽默挖苦,讓這兩位利氏學社的「前後輩」,你一言我一語地鬥嘴,瞬間熱鬧了平日沉靜、充滿書香氣息的利氏辦公室。

在聖母亭花園附近的生態蚯蚓箱,也是一個集章地點。這個在樹下,外觀乍看像是個櫥櫃的蚯蚓箱,說明了耕莘文教院從生活中實踐小小的生態行動,來回應教宗所呼籲的「照顧我們的共同家園」。將生的廚餘做堆肥拿來養蚯蚓,不僅肥沃鬆軟了土壤,還可以生出飽含養分的水,供花園澆水之用。

將近一整天、連續六小時的慶祝活動,就在開心的抽獎和祈禱中結束。熱鬧過後,耕莘文教院準備好迎向未來更多的挑戰,繼續她與當代人的相遇。

在聖母訪親的福音中,瑪利亞見到表姊依撒伯爾後,唱了聞名於後世的《謝主曲》,徐森義神父在彌撒證道的最後時藉此說:「60年來耕莘文教院的前輩們在他們的相遇中,用他們的生命與瑪利亞一起傳唱這《謝主曲》,我們在此懷著感恩之心,也要繼續傳唱下去。」

是的,就讓我們以嶄新的姿態和感恩之心,繼續地傳唱下去!耕莘文教院,六十歲生日快樂!

文:耶穌會中華省通訊傳播中心

圖:耶穌會通傳中心 & 羅啟元 基督生活團團員

一起欣賞,耕莘60週年回顧影片《磚瓦間流動的生命》