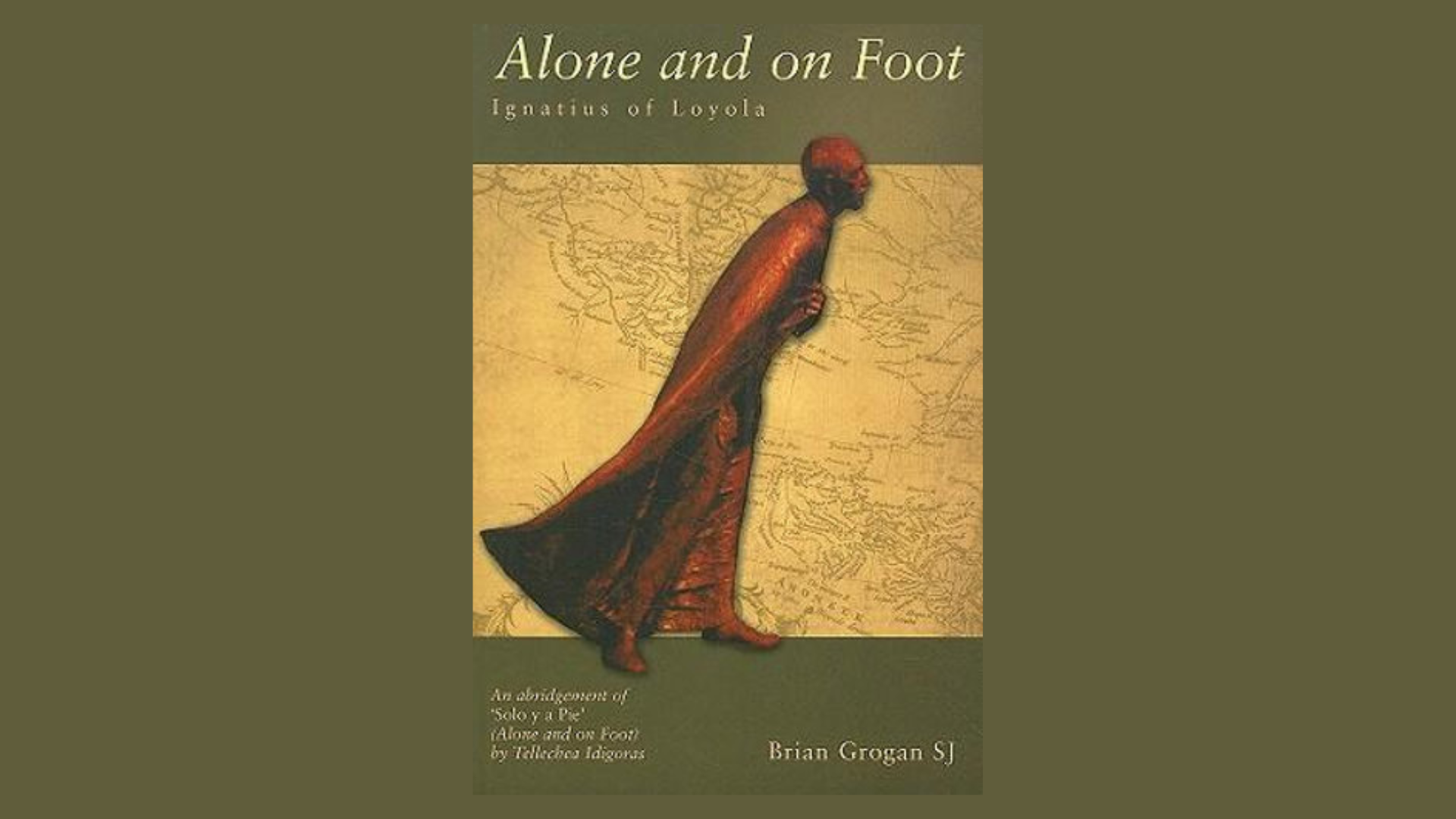

第五十三章:身繫羅馬,1540–56年

明朗化

依納爵對未來的模糊感覺,現在成了過去;教宗在一五四零年九月正式批准耶穌會成立,給他們鋪了前路。

依納爵曾夢想著耶路撒冷,卻在羅馬被喚醒。

他來到羅馬,根本沒想過創立修會,現在卻成了修會的總會長。他恨不得隱姓埋名,捉襟見肘,唯主是賴;他喜歡朝聖並住在收容所,但從今以後,大使、主教、奉承者、教宗和樞機們的寵臣都來拜訪他,請他幫忙。

與此同時,他成了自己的俘虜,長時間伏案工作。他恨不得住在巴肋斯坦偏僻的角落,在那裏死去;

但他發現自己正置身基督宗教的中心,

感覺到教會疲倦的心跳,

也認識到自己無力去面對那麼多的需要。一切都變了。

他來不及領會,天主已把他帶入新的光景。

沒有變的是他堅定的承諾:

愈顯主榮,救助人靈,不計付出。

在教會的結構內,路線出來了。從這一刻起,耶穌會和依納爵,就像聖母憐子像與西斯汀教堂跟米開朗基羅,不可分割一樣。現在依納爵就是修會,修會就是依納爵,兩者都溶入了教會。藉著耶穌會,他使自己的生命成為獻給教會的一份禮物,一份一個小時復一個小時,一日復一日,直到死亡之前的最後一刻都在奉獻的禮物。他還要活十五年,期間他的健康很差,死亡多次擦身而過。

愛默觀

傳記作者不容易把依納爵的故事同他的事業分開,也不容易把他的故事同耶穌會在他的有生之年的擴展分開。問題是怎樣處理發生在同一時間的歷史,而不迷失於大量的詳細資料當中。我們決定集中談掌管耶穌會的舵手、鑄成修會憲章及會士的鐵匠,含忍、愛反省的依納爵。

他永遠向外面的大世界、時代的需要,

特別是向聖神靜寂之聲,敞開自己。他的外表散發著他的個性特質:

他絕對是個默觀者,一個以反省的模式去思考的人。

即使他與團體同住,他的生活也有獨居隱修的向度:他會在自己房間或花園裏踱步,偶爾停下來舉目向天,沉思,不斷地沉思。從此刻開始,他愛四出闖蕩冒險,已成過去;從故事情節來說,已沒有太多。他的生命變得更專注,是他隱藏自己最深的時候。為了參透這奧秘,我們必須看他所做的、所寫的和他對未來的計劃。

為世界而管理

依納爵願意親身去幫助和服務他人,但現在他要指導、協調和命令。他相信,負責管理的人應該謙遜仁慈,因此,他立刻到修會的廚房幫忙,並聽從廚師的使喚,做最低微的工作。他認真而細心地,懷著初學生的熱情,幹廚房的雜務。後來,隨著管理工作日趨繁重,他不得不減少到廚房工作了,最後更要完全放棄。他愉快地把廚房的任務交給其他會士,其中一些學富五車。

道路聖母堂的主人,在一五四一年加入耶穌會,遂把聖堂轉交依納爵。這聖堂很近依納爵的住所,同時,他又順利得到與聖堂相連的一個花園,於是便在一五四四年,在那裏建了一座可供三十名會士居住的樓房。這座房屋在一六零二年重建,但保留了依納爵曾在那裏生活過、工作過和去世的四個小房間,給人瞻仰。這些房間亦是後來兩位繼任人雷奈士和聖方濟各‧玻爾日亞工作和生活的地方。依納爵在生時,這些房間已成了耶穌會的核心地帶:這裏接收來自世界各地耶穌會士傳來的消息,無數的指示亦在這裏發放。依納爵在這些房間裏祈禱、反省和作決定,共十二年之久。

「道路聖母」這名字,配合一生為福音奔走,

永遠準備好迎接新挑戰的人。

有誰能夠告訴我們,最偉大的跋涉者方濟各‧沙勿略在水陸兩路合共走過的路程呢?有誰能統計被派遣到愛爾蘭、埃塞俄比亞和巴西的其他同伴所走過的路程呢?又有誰能將不知疲倦的伯多祿‧法伯爾所走過的路線,全部繪畫出來呢?他縱橫意大利、德國、法國、西班牙和葡萄牙,直至筋疲力竭,死在前往出席脫利騰大公會議的路上。

反省:

請回顧你生命中那些出乎意料的轉捩點,你可從中看到天主的手在引領你嗎?

(待續)