“36年前,我以為我的人生已經定了:考上了博士研究生,正在做論文的研究;畢業以後,我會在某一個美國大學當教授,找個美國老婆,生2.2個孩子(美國平均數)。雖然我的論文題目是中國的政治經濟學,但作為美國人我當時不可能來中國大陸學習。那年的感恩節,我在老家,突然接到了一個電話。我在斯坦福大學的教授問我想不想去北京學習……”

1978年的那個決定,改變了韓誠(Frank)的人生軌跡。一個美國斯坦福大學的學生,在中國改革開放初期來到北京。在北大學習一年後,因為“我還不想回去,我覺得中國太有意思了”,之後便在這裡學習工作了40年之久,妥妥地成了一個中國通、“北京人”, 也成為中美經濟文化領域不可或缺的一座橋樑。

韓誠是1979年中美恢復外交關係之後首批來華學者之一,是兩國在文化教育領域孕育的一粒種子。或許因為這一點,無論轉換過多少個職業身份,“文化交流”始終是韓誠的人生主題。從商幾載後,他重返教育,促成北大斯坦福中心多個項目的落實,培育著更多中美文化教育領域的新青年。

曾在TBC教授China in the World Economy,多次跨國和跨界的韓誠,稱得上是“斜杠中年”,此時的他仍在為中美文化溝通和中美的教育事業而努力。如果你好奇美國人眼中的中國是什麼樣的,如果你對中美文化交流感興趣,如果你也對教育事業抱有熱忱,不妨來聽聽Frank傳奇般的人生故事。

韓誠 Frank Hawke

• 斯坦福大學經濟學文學士、政治學碩士

• 斯坦福商學院大中國區主任

• 曾任多家企業的高管和董事

韓誠 Frank Hawke

• 斯坦福大學經濟學文學士、政治學碩士

• 斯坦福商學院大中國區主任

• 曾任多家企業的高管和董事

改革開放初期生活在北京的美國人

為什麼來自美國中產階級的白人孩子,

想來中國花一年時間學習中國政治或歷史?

當時我正在斯坦福大學攻讀中國政治經濟學博士,學這方面的學位早晚得來中國,起碼得提高語言能力。所以正確的問題應該是我當時為什麼對中國政治經濟學感興趣。

我的本科專業是經濟學,但因為我爸爸在空軍是負責搞核武器的軍官,當時斯坦福有一門課程叫Problems of Arms Control and Disarmament,軍備控制和裁軍問題。我想這和我爸爸的工作相關,所以我就學了這門課。那門課挺有意思的,由來自斯坦福各個學院的教授來介紹核武器。當時組織這門課程的是一個研究中國問題的漢學教授,叫約翰•路易士,他引起了我對中國的興趣。在學習了哈利•哈丁教授的另一門關於中國現代政治的課程後,我馬上就決定攻讀政治學博士學位,重點研究中國的政治經濟。在準備各種考試和寫論文的空隙時間中,我們可以去中國加強語言能力並收集研究材料。

當時是1978年底,美國人不能到大陸來,因為兩個國家還沒建交,所以當時我本來是打算去臺灣。但就在我快完成課業的時候,我記得是差不多快感恩節了,我的論文教授給我打電話,說斯坦福大學和中國科學院已經簽署學者交流協議,問我要不要作為斯坦福的代表研究生到北京學習。我說要,所以他們就安排我來了。當時我挺高興的,因為我研究的方向是有關中國大陸,因為去不了大陸,只好選擇臺灣,現在能去大陸,我當然高興。

1979年1月1日中美建交之後,我和另外七個人2月23日就坐飛機到了北京。

1979年是中美正式建立外交關係的第一年,您的中文也才剛起步,

您和老百姓都能聊些什麼?有沒有發生過很有趣的事情?

我聽說去有些國家學習他們的語言的時候 ,如果你沒有很好的掌握他們的語言,當地人都不會理你,非常冷漠。但中國人相反,每個人都特別好客。你一說“你好”,他們就特別開心,說我的中文講的很好,特別鼓勵我。因為中國人知道他們的語言挺難的,一定程度上中國人也因為這個事情而自豪,因為這意味著中國深厚的歷史積澱。所以一個外國人願意花時間學習中文,他們覺得很感動。雖然我的中文水準並不那麼高,但當時中國老百姓還是很願意聽我說話,跟我聊天。

我在語言學院(編者注:現北京語言大學)待了1個學期,但我不是一個好學生,我經常不上課,因為我覺得在課外練習中文比在課內練習中文進步更快。當時中國教外國人學習中文的材料和方法不是很先進,而且中文班上課進度太慢,沒什麼意思,學不了什麼東西。上課聽別的留學生說錯了好幾次,才能聽老師說對一次,但在外面都是很標準的普通話。當時我是博士生,也不需要這個學分,我就打算上街去,邊吃飯邊和中國人接觸。另外因為我想到時候寫論文的時候需要做研究,所以想很快提高我的閱讀能力,我就老往外面跑。

當時正好趕上中國各類雜誌、報刊層出不窮的浪潮,所以我每個禮拜都去六部口那邊一個大的郵局,每次去都買好幾本關於政治和經濟的期刊和雜誌。買完之後我就去隔壁的清真餐廳鴻賓樓,冬天就吃火鍋煮熟的羊肉片,夏天就吃羊肉鍋貼。涮羊肉的時候,十個人圍著一口鍋坐,每個人都有自己涮肉的區域,然後大家一邊聊天一邊涮肉,很有意思。

您是如何通過中國人的眼睛看中國?

用這種視角去看中國給您帶來的最大改變是什麼?

通過中國人自己的視角,我瞭解到了中國的歷史,因為不瞭解中國的歷史是沒辦法瞭解中國的現在。我本來之前對中國歷史不是特別的感興趣,後來我發現我因為缺乏對中國歷史的瞭解,因此阻礙了我對現在中國的瞭解。

其實在來中國之前我沒有學過19世紀之前的中國歷史,後來我才慢慢感興趣。這是我的一個很大的改變。一個人去另外一個國家待上一段時間的話,肯定會被改變的。尤其是中國和美國的文化環境完全不一樣,我身邊很多人都說我變了特別多。

在北京大學學習及後期任教期間,

留給您印象最深刻的人是誰?

對我來說是洪俊彥教授,當時他主要負責經濟學系美國學生的學術生活。1980年冬天,我獨自一人過春節,這是中國文化中最重要的節日,所以洪教授邀請我到他家裡吃年夜飯。直到他前幾年在香港逝世之前,我一直跟他有保持聯繫。

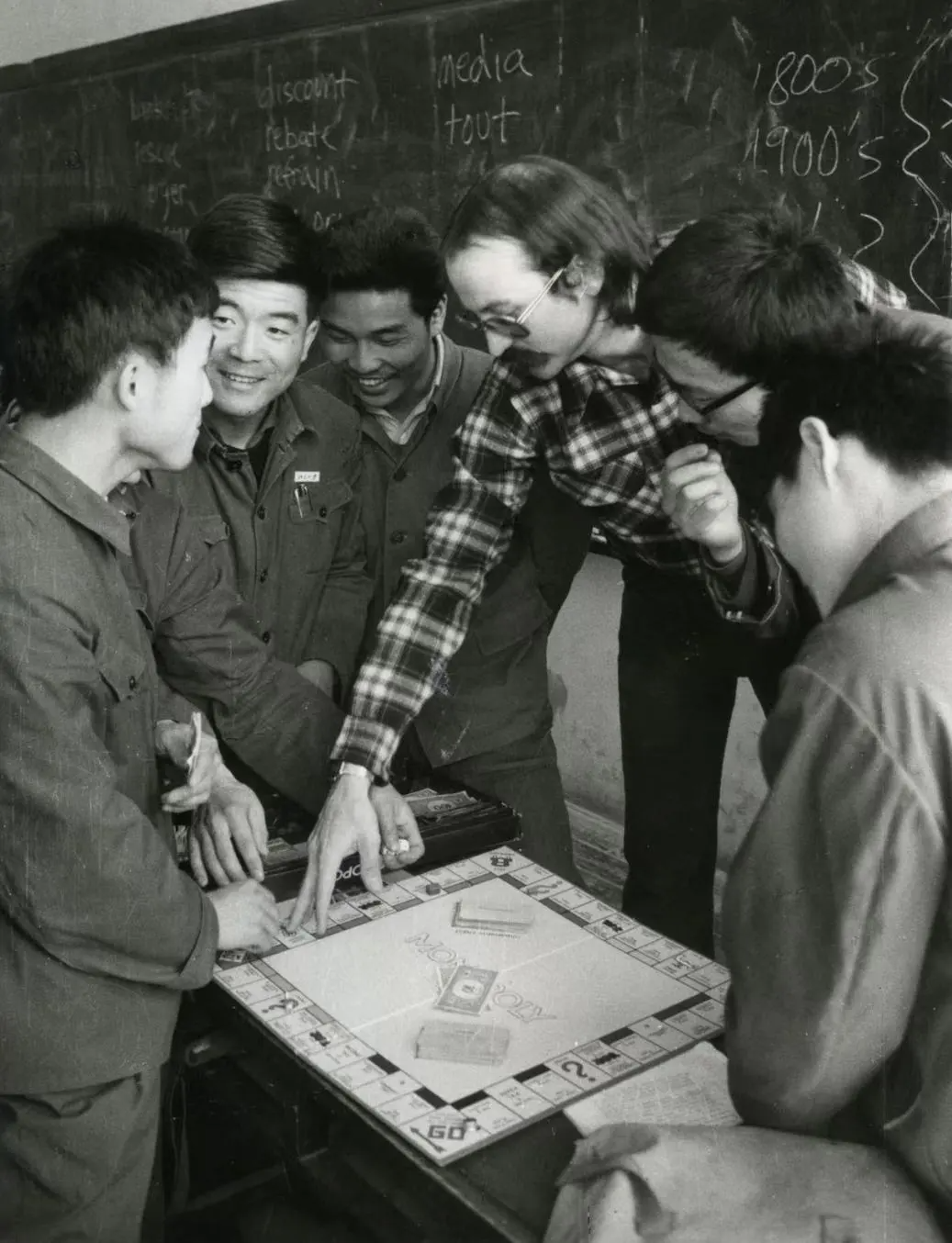

本來當時我的計畫是在中國待1年就回去,但到了1980年1月,我還不想回去,因為我覺得中國太有意思了,而且我的中文水準還沒到讓我滿意的程度,所以我還想繼續留在中國。那時候剛好洪教授問我是否可以再留一個學期教英文,教他當時帶的經濟學系三年級的學生。我認為教英文沒意思,但洪老師的意思其實是表面教他們英語,實際是教他們西方的新古典主義經濟學課程。因為當時北大不允許教除了馬列之外的其他經濟學課程,但洪教授知道這個一兩年內就會更改,但到那時大三大四的學生就已經畢業了,如果沒有任何對西方經濟學的瞭解的話這對他們未來就業是不利的。所以他就安排我來假借教英語之名來教他們西方的經濟學知識。

我還記得當時我的學生有丘小雄(編者注:曾任國務院副秘書長、國家稅務總局副局長)、易綱(編者注:現任中國人民銀行行長、黨委副書記)、海聞(編者注:現任北京大學校務委員會副主任、北京大學滙豐商學院院長)……

“先驅者”、“中國通”、“北京人”中,您會選擇用哪個詞形容自己?

首先我不是“北京人”,我不敢當。

其次我也不敢說自己是“中國通”,放眼全世界都沒有一個“中國通”,因為中國太大、太複雜、變得太快,任何一個人都不可能是個“中國通”。有的人問我為什麼在中國待了40年,我有很多原因,其中一個原因是中國總是在變化。之前可能每五年就是一個新的中國,現在可能是每三年就是一個新的中國了,所以你得一直瞭解新的中國。面對日新月異的中國,我總是在學習和瞭解的路上。

但我覺得我算是“先驅者”,倒不是因為我幹了什麼偉大的事情,主要是我正好碰運氣被選上成為第一批來到中國的美國人。

如果讓您重新選擇,

25歲的您會選擇1979年來中國留學還是2021年來中國留學?

對我來說我覺得都行,因為這是兩個完全不同的環境。1979年那時候的中國挺可愛的,比較窮但比較簡單,那個時候的中國你現在可能再也看不見了。現在我們都有手機都能上網,每個中國人都比那時候懂太多了,所以我特別珍惜那時候的時代。但對我來說如果我現在25歲的話,我可能不一定去中國了。

但是現在非常需要美國人去中國,因為兩個國家的關係越來越緊張,需要更多的人互相交流,幫助兩個國家互相理解,所以這時候的中美交流比那時候可能更重要了。

再回到中美教育成為一座橋

在北大教課是您第一次任教經歷嗎?

不是,我在斯坦福做研究生的時候也做過助教,雖然教學經歷不多但也算有。

給當時中國頂尖學府的學子們授課是怎樣一種體驗?北大的任教經歷又對您產生了怎樣的影響?

我覺得那時候的學生像海綿一樣。因為他們以前都是工農兵學院的,他們的生活和學習已經被耽誤好幾年了,所以他們都特別珍惜這次重新回到北大正常學習和生活的機會,這對以前的他們來說是想都不敢想的。所以他們學習得特別認真,難怪後來好多都成了中國數一數二的人物。他們如饑似渴的好奇心令我一直到現在都印象深刻。

我在北大任教的時候,有很多想要在中國做生意的美國人來到了中國,他們都能見到中國的領導。但我作為一個學習中國政治經濟學的學生卻見不到那些領導,因為我當時沒有中國感興趣的東西——資本、技術和管理知識等。我當時就決定我要當個商人,借助這個管道增加我對中國的興趣和瞭解,幫助我更加瞭解中國政治和經濟方面的情況,接觸更多有意思的中國人。

下一期,來聽聽Frank講述:

他為何從商多年後轉入教育領域?

他理想中的高等教育是什麼樣的?

留學漸趨低齡化,他有什麼建議?

北京中國學中心(The Beijing Center)成立於1998年,是安東神父 (Ron Anton, S.J.) 於1998年成立的非營利高等教育機構及研究中心,志在通過文化教育與學術交流,促進中外文化的相互理解與交替。