文/范毅舜

我坐在靜山修院餐廳窗邊,窗外的杜鵑花叢、長青樹,繁茂依舊。

這是我在靜山的聖境。

我不是個容易放空、安靜祈禱的人,修院二樓入內就是得恪守靜默的聖堂,除了讓我無法久坐,有時反而讓我不耐,但在這方圓不大的餐廳一隅,卻能讓我靜下心來,尤其是有音樂、咖啡相伴時,我閉塞的心情總像暴雨後的晴空,遼闊靜謐,讓我體會到一種入定般的恬適感。

但今天可不一樣,就在前夜,我接獲靜山來電,說年事已高的馬神父,白天時給摔了一跤。第二天一早,我放下手邊工作,自南部趕來,在醫院探視完馬神父,趁他做進一步檢查的空檔時,我安步當車的自醫院走向靜山,只為在餐廳這處能讓我放空的位置坐上一會。然而我的心,怎麼也無法平靜,我不斷自問,若有天馬神父不在了,我會不會再上這兒來?

過去幾十年,每當我面臨龐大衝擊難以自處時,總會想到馬神父,他猶如不倒的精神堡壘,總能讓我立時重整自己,重拾希望。例如年前當我父親在醫院做檢查,卻意外過世後的第三天,我就來到靜山。我涕泗縱橫的與馬神父為父親做追思彌撒,更近乎懺悔的請他幫我減低罪惡感,因為過去幾十年,我與馬神父晤談的時間遠多過與父親相處的時光。

在此靈修重地,我的內心卻如此忐忑矛盾,我絕不願他有天滿身病痛,無法再自理生活,如等死般被遺忘於某處,但有天他真走了,我又有多少把握,堅信我們能在另一個世界重逢,就這個議題,我倒是與馬神父開過一個有趣的玩笑。

某年春初,我自國外歸來,到台中發表新書。傍晚,距晚餐不到兩小時的空檔,陪伴我的老友問我還想去哪逛逛?我試探的問,能否去趟靜山。這要求很不恰當,首先,從台中到彰化雖不遠,卻總有段路,再者到了靜山,我得與馬神父一起,全然顧不了他。未料,同為教友的好友竟不以為忤,他說那兒有幾位與他熟識卻已長眠的神父,他正可去悼念一番。

日近黃昏,在路上耽誤了不少時間後,終於抵達靜山,我們能停留的時間不長,進入修院找著理家神父,卻找不到馬神父。時光流逝之際,我從大廳門縫看見馬神父正拄著枴杖,走在雨過天青的花園裡,我放下朋友,怕嚇到馬神父的從他面前走近他身邊,待他認出我時,滿是驚喜,一臉笑意的說:「啊!你來了。」

我挽著他的臂彎,親密地對他說:「有天,若我們能在天堂相遇,以這句話開頭豈不妙哉?!」我們在濕漉漉的庭院裡天南地北的聊了一會,一刻鐘後,我送他進屋,又與朋友趕回台中赴約。

他人眼中的怪異組合

我與馬神父相識近三十年,我步入社會後的人生與他緊密相扣,事實上,我有幾個重大,本欲放棄的創作最終能完成,也與馬神父有關,我深知那潛藏在藝術家腦海中的創作欲望,在無從對應的現實環境中極易變成一個壓垮自己的自我中心。有馬神父這樣的聆聽者,我除了能釐清方向,更找著前進的動力與勇氣。

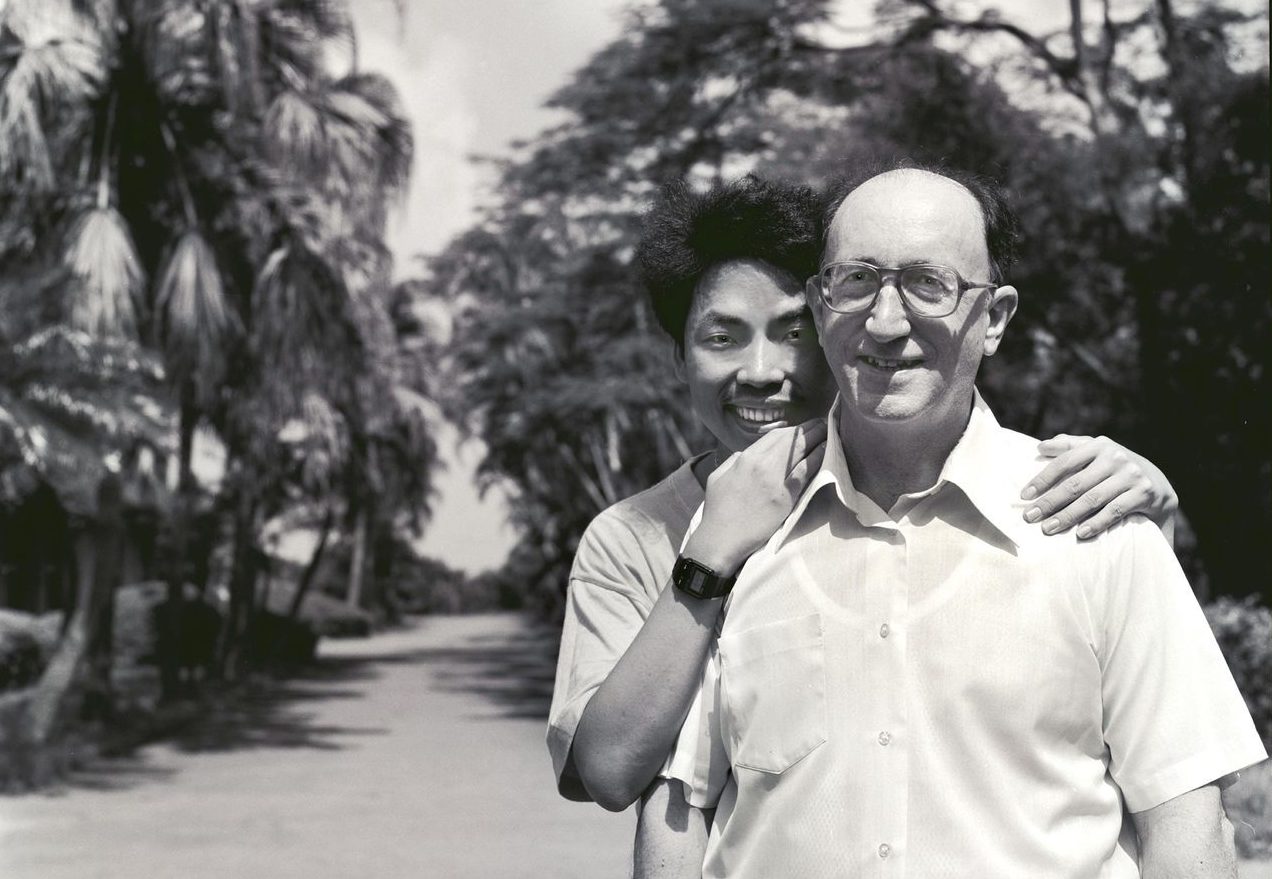

在外人眼裡,我與馬神父是對怪異組合。前靜山院長、義大利籍的王秉鈞(Rev. Gino PICCA,1937-)神父有回竟為此提出疑問。

那回我自極有限的時間內,擠出一個晚上來拜訪馬神父,在與馬神父單獨用餐時,胖嘟嘟的王秉鈞神父在外敲門探頭問道,用完餐可否加入我們?我開玩笑的對他說,我只有一個晚上,我要獨享馬神父,他不可來攪局。王神父仍不死心地說,他有瓶可與我們共享的好酒!

飯後,王神父拎著酒及三個酒杯來到我們身邊,他邊開酒邊認真地問:「我長久以來一直有個疑問,為什麼Mariano(馬神父的西班牙名)會跟尼古拉斯成為如此契合的朋友?」除了年紀差距,馬神父恪守傳統,沉穩好靜,從不批評時事、環境,而我卻終日聒噪不停,臉上更藏不住好惡,至於那些被馬神父日夜奉行的教會傳統,有時更讓我嗤之以鼻。

「四分之一個世紀前,我初到靜山時,總有人在我背後蜚短流長,當我對自己都不那麼有把握時,你為什麼那麼信任我?」我將王神父的問題轉給馬神父。

「這是個簡單到不用回答的問題!」馬神父喝著葡萄酒,不急不徐地看著我說:「因為你一開始就很信任我!」

初到靜山

與馬神父初會面時,我才二十八歲,而馬神父正步入耳順之年,我們的年紀整整相差三輪。

至今,我仍記得與馬神父共度的一切,有些事不好再細想,例如,夜貓子的我從不能按時起床望彌撒,甚至連早餐也不去。至於安靜默想……算了吧,愛唱歌的我,有時只能到靜山的墓園去吵吵「死人」。

從一見到馬神父我就對他很開放,但這不表示我什麼都跟他講,因為有很多議題我自己都不是那麼清楚。我們的交談常從我批評教會開始,馬神父總是細心聆聽,他不似某些神父往往會強作辯解,甚至被我的言論激怒。而像我這樣冥頑不靈的人,在他不帶批判的聆聽中,除了釐清一些交談方向,更帶給我不少成長與深度自省。

我與馬神父的靈修晤談,從不是一種深怕忤逆教會體制,或是服膺官方說法的客套交談。事實上我極端厭惡自小在教堂中看來的宗教畫,尤其是是一些以西方天主教聖人為題的小卡片,這些都是西方十九世紀很糟糕的甜美人物畫,畫中脂粉氣很重的聖人,有如芭比娃娃般的沒有靈魂。我也不信「慈母」聖教會這說法。這個教會在人類歷史上雖成就了不少偉大事蹟,卻也有極為黑暗的一面。

馬神父是耶穌會士,又是西班牙人,父親更死於二十世紀初聞名全球的西班牙內戰,我幾乎可以想像,與他聊有關教會負面的議題會令他多麼不快,我從未想去激怒任何人,只覺得,人既然會犯錯,由人組成的教會也一樣,尤其當教會以糖衣或很多俗成觀念將我裹得快窒息時,我得奮力找出自己在這信仰中所處的位置,和能繼續深入的介面。

我與馬神父對信仰有更深入討論,我知道他的信仰不是那種故作天真般的無憂無慮,而是膽敢檢視每一個隱藏在人性中,不堪對外人道的黑暗層面。也因為開放的晤談,我更可與他抒發我不容於主流教會的見解。我說曾有人因我是教徒又從事藝術工作,而故__意問我天堂的樣子?我總回問他們想看歌德、文藝復興還是巴洛克式的天堂?而可敬的馬神父對這議題倒是回覆的很簡單:「天堂啊,是個我們無法想像的境地!」

我不會去探究我與馬神父如此契合的原因?但我珍惜與馬神父每一個共處時光,縱然我有很多與教會主流牴觸的想法,但我從馬神父身邊總獲得連自己也感到訝異的勇氣。

多年前,當我因《公東的教堂》得不到相關人士的支持與肯定,準備放棄卻又不甘心之際,我打電話給馬神父,我未直接對他說明我的挫折,只試探的問他:身為修道人,他有沒有那種陷入黑暗,覺得上帝離他很遠的經驗?就教友立場,這樣問神父簡直是大不敬,身為傳道人的神父怎會有這樣的處境?未料,馬神父在電話那頭靜靜地告訴我:「當然有!而且不止一次!」我深受震撼的繼續問他:「那你怎麼處理?」馬神父仍以他一貫沉穩的口吻說:「我會更努力相信,祂一直與我同在,沒有捨棄我。」我雙眼噙著淚對馬神父說:「我不知道你的上帝究竟偉大到何種程度,讓你這樣一往情深,從不抱怨的信任祂。我只能就我的立場表白,若你的上帝存在,他一定會祝福我們的友誼!」掛上電話,我開始書寫《公東的教堂》,期間還去了趟瑞士採訪教堂設計師達興登先生。四個月後,我將全書圖文完整的交到編輯手中。

馬神父為我完成了一本接一本的著作而高興,由於中文不好,除了照片,他很少閱讀我寫的內容,有時,若時間允許,我會逐字將內容翻譯給他聽。《公東的教堂》前一部著作《山丘上的修道院》前後花了我三年功夫。裡面某些見解,在書寫過程中帶給我不少壓力,例如當我把無神論藝術家創作直比虔敬僧侶的祈禱,且認為他們同樣在為心靈提供養分,為腐朽的生命營造不朽的精神時,我很擔心這個觀點會遭致教會批評。

有馬神父在身邊,我對這樣的覺醒,竟一點也不懼怕,從他身上,我知道那位上帝遠超過我,甚至這個教會的認知,所有關於祂的圖像,只不過是人們對祂的想像與情感投射。我與馬神父開放但守分寸的談性、談婚姻議題,甚至神職人員也會罹患羞於啟齒的憂鬱症等,這些都在我們的交談範圍。在與馬神父晤談時,我才明白,我亟欲追尋的上帝就像基督說的,「是活人,而不是死人的上帝。」

要記著,天上有位深愛著我們的天父

我頭一次感到馬神父真是老了。仍記得第一次上靜山時,馬神父雖不壯碩卻很有精神,微微發福的他,穩的像座山,讓人很有安全感。我更記得由於我好動、難以安靜,他偶爾還會帶我往還沒有闢建為高爾夫球場的後山走走,甚至在拜訪他後,親自開車送我到火車站搭車,而我竟有好多年沒坐他的車了。

在他幾度身體不適、精神消沉時,我還與他開玩笑說:「你不能死喔!我還有很多事需要你幫忙!」馬神父總為我這不正經的玩笑幽默地回答說,他會努力。然而當我看到他身體不適,卻又強打起精神,不知如何是好時,竟對他說:「你的上帝真差勁!他為什麼創造人,又要讓他們衰老、病痛、死亡。口口聲聲說愛世人,我看祂簡直有虐待狂。」馬神父聽到這話總是苦笑而平靜的對我說:「尼古拉斯!我們一定要記著,天上有位深愛著我們的天父!」就不再言語。

與馬神父多次相聚,他最珍惜的是一張早已發黃,被他夾在聖經中的照片,那是他八歲那年,與父親在家鄉畢爾包(Bilbao),途經一座大橋時,被一個兜生意的攝影師所拍的照片。

相片裡的他身著水兵服,牽著父親的手過橋。那是他對父親唯一的紀念,因為他的父親在他十一歲那年的西班牙內戰,遭到人民陣線的左翼聯盟軍射殺過世。我從未聽過他為此抱怨、憤怒,他相信自己的父親早在天國一個更好的地方。而我也從不願在西班牙內戰這議題上與他多做討論,因為那除了無法挽回他父親不在的事實,更無濟於我們對這事的見解。

馬神父來到靜山的十年後,我也來到靜山,當時靜山還有三位被馬神父指導的初學修士。這三位修士年紀與我相當,但性格思想卻迥異。直到步入中年,我才明白,馬神父多懂得因材施教,他相信每個人都有來自上帝的稟賦,他的工作,就是陪他們辨識,進而盡情發展、開發自己的潛力。例如,他從不鼓勵我走修道這條路,他明白告訴我,我的聖召不在這方面。他甚至覺得我不必像一般教徒,勉強恪守禮儀規範。

馬神父當年給我無法想像的自由,例如我不喜歡跪在教堂裡祈禱,而喜歡以歌唱抒發信仰,他會把我帶往靜山另一處空會堂,讓我不會打攪到別人的唱個過癮。當我對他表明,實在很討厭如唸經般的念誦玫瑰經時,他也不以為意。有時,我覺得自己太與眾不同,怕走上歧路,他總肯定地對我說:「藝術家,認真、誠實地作你自己,天主會看顧你。」

雖然我忠實於自己的感覺,但現實人生總有難以辨識的迷惑,有將近七年時光,我以生命答覆一個不容於教會教導的情感召喚,雖然馬神父曾表態不贊同,卻未橫加阻止,而我也在幾次掙扎後決定往前,因我相信若碰到麻煩,他會在這等我。

馬神父花了很久時間接受我與另一人的關係,但在我遭遇背叛,遍體鱗傷的回到他身邊時,他未置一詞,只盡力陪我療傷。情變一段時間後,偶爾我還在為所發生的事傷感,他總會堅定地說「不值得!」我起初以為他是以修道人的立場,將這一切視為擾人心靈的紅塵俗事。直到多年後才明白,原來他雖有修道人的慈悲,但對一個會背叛與糟蹋他人信任且不以為意的人,非常不以為然。

我因為馬神父而對靜山衍生很多情感。

除了餐廳這小角落,我很喜歡上到修院建築頂層,一處可瀏覽整個大彰化地區的平台。有時在想,若從修院啟用那天,在平台某處架台相機,三不五時的以同一角度對山下俯拍,將可見到大彰化地區幾十年來的變化。山下景觀,天翻地覆,但靜山的一切卻不動如山,恰如修院建築入口處的一副對聯,「靜中乾坤大,山中日月長」。在沒有網路、手機的時代,由於沒有報紙、電視、收音機,天地中的靜山全然與世隔絕,所有住進這兒的人,自然得放下一切,在深沉的寧靜中體驗到一種恆定於當下的合一。

早年,我的朋友為我總往靜山跑,充滿好奇。有回,幾位從事舞蹈創作的好友與我到這兒幫忙採咖啡豆,我們一早從台北驅車前來,在林間,雖被小黑蚊叮咬,卻仍心無旁騖,汗流浹背的將咖啡豆一顆顆自樹上摘下放進桶裡。當天沖完澡用過晚餐,要回家前,大夥坐在修院陽台上看著天上的星子與山腳下的萬家燈火。我們沒半個人出聲,甚至連最愛的音樂也不敢聽,因為擔心美麗的樂音,會將我們最後的矜持瓦解,屆時可能連藝術都放棄追求而在此當長工。

確定馬神父可回靜山修院後,我又驅車南返。在還來不及放下憂慮,慶幸他終能回靜山生活時,馬神父再度跌倒。

這回,修院將馬神父送往台北耕莘醫院診治。知道消息後,我日夜兼程的趕車北上。來到醫院,他有點挫折的對我說,不要再來這看他,他出院後就要轉入輔大頤福園。那日,從醫院出來,直到南返前,我在台北街頭,像個遊魂般的浪蕩了一日。馬神父終於要離開靜山,我生命中最寶貴、最衝擊,甚至最美好的一段成長歲月,終將成過去式,永不復返。

跨越四分之一個世紀的友情

「你怕死嗎?」

「一點也不!但我難免擔憂到生命最後,我將無法自理生活。」

轉眼間,馬神父已入住頤福園一年多時光,我趁返台有限的時間來探望他。

「那我們就祈禱祂會給我們在睡夢中離去的恩典!」

我怎會如此豁達的鼓勵馬神父?所有友誼故事最後不都有萬千不捨的情緒?我又如何定義這一場跨過四分之一個世紀的友情?

馬神父的身體越來越虛弱。在頤福園,他很多時候躺在床上閉目養神,每回拜訪他,我總是在敲門後就逕行進入。

有回,他衣冠不整,蓋著薄被躺在床上,一見到我,他萬分抱歉。

「既然躺在床上,自然不必穿那麼多衣服,」我盡量減低他的尷尬。

日近中午。馬神父說他沒胃口,管理人員進門哄他起床吃點東西。他吃力地坐起,我蹲下地,幫他雙腳一一穿進褲管,將長褲提起,再小心翼翼地將他扶起床。我很高興能為他做點事,卻又擔心傷到他的自尊。我多清楚他對自己、包括對我,都永遠想保有一個端莊、全然自主的形象。

午餐後,我挽著他進庭院散步,這才發現,不知打何時起,我們的步伐往往只是半個腳掌的距離,因此,光從他的房間走向大門就得好幾分鐘。緩慢腳步中,我驚覺過去幾十年,我與馬神父的關係一直是種活在當下的現在進行式,如此說來,我對天堂還有什麼期待?所有的信仰不都在殷切地告訴信徒,有個更美好的世界在死亡背後等待。

「天堂啊!是個我們無法想像的境界!」我想起馬神父的話,卻淘氣地對他說:「那萬一我們閉眼就不再醒來,那會不會是一種永恆、近似虛無的寂靜?」

這玩笑無法回答。

我們並肩坐在樹下椅子上享受涼風吹拂,光影在樹梢間游移,無言中,我發現我們從未對彼此承諾,說什麼在天堂相隨的道理,直到此刻,我益發感到,馬神父對我的關係從來不是高高在上的帶領,只是一種淡淡,難以言傳的陪伴。一時間,我竟感到這不就是信仰在闡述人際關係時,最高深複雜與最難做到的部分。

我從沒有幻想有天馬神父離開人世時,我會溼答答的眼淚掉個不停,或在追思彌撒中,在與我們無關的陌生人面前,略帶虛榮地見證我們的友誼,甚至發表那種他會在天堂等我,我們會在基督中相逢的宗教式寄語。

但有點我會確定:

「啊!你來了。」

若我們身後能再相見,我相信,馬神父或我的表情,應一如他在雨後靜山見到我時,充滿驚喜、一臉笑意的模樣。我會如往常般,緊緊挽起他的臂彎,告訴他我打哪來,又經歷了什麼事。

現代人講求效率,更講求投資報酬率。信仰若抱此態度,洽若將土裡種子不停挖出,看是否生根發芽?植物鐵定無法存活。基督所比喻的芥菜種信心恰是如此。人間無法長久,但一顆芥菜種,有天會長成大樹,連飛鳥都棲息在上面。一九八八年我初上靜山,有位匈牙利籍的老修士故去,在此舉行殯葬彌撒。禮儀前,我隔著玻璃棺材蓋仔細端詳他,卻被一位神父嘲笑:「沒看過死人?看那麼仔細幹嘛?」我頭也不抬的回說:「是沒看過!」他立刻驚叫起來:「你根本是個Baby!」人的身軀會變老,人世的一切也都會過去,但在更古老的宇宙造化面前,我們應只是Baby。馬神父老了、病了,但他在所信仰的上帝前,他仍有個稚真的心靈。若問他上帝是什麼?他會毫不猶豫的回答,「是愛!」

●本文摘自積木出版《普羅旺斯的聖誕夜:十二篇關於生死、友誼的生命故事》

作者簡介:范毅舜Nicholas Fan

美國加州布魯克攝影學院碩士(Brooks Institute of Photography)。曾受邀於美國華府參議院、德國的Leica藝廊、法國尼斯的Alian Coutuier藝廊等處舉行攝影個展。瑞典哈蘇專業相機公司更曾推崇他為全球最優秀的150位攝影家之一。

除了專業攝影外,范毅舜的出版資歷也相當豐富,過去數年他已經出版了近五十本圖文並茂的著作。在台灣出版的作品包括:《臺南》、《山丘上的修道院》、《焯焯光影》、《逐光獵影》、《公東的教堂》、《海岸山脈的瑞士人》、《走進一座大教堂(精裝版)》、《歐陸教堂巡禮》、《老家人》、《漫步普羅旺斯陽光中》、《悠遊山城》……等書。

![《植物情懷》, [法]馬克·讓松 夏洛特·福夫 著,戴捷 譯, 華東師範大學出版社, 2021年8月](https://www.amdgchinese.org/wp-content/uploads/2021/10/《植物情懷》-法馬克·讓松-夏洛特·福夫-著,戴捷-譯-華東師範大學出版社-2021年8月-1-250x190.jpg)