由耕莘文教基金会、贫穷学习行动联盟 (以下称穷学盟) 、基督生活团、Magis 青年中心,携手举办的贫穷议题系列讲座第二场“为社会默默贡献却未曾被看见的工作者”,2025年1月18日在耕莘文教院一楼大礼堂举行。会中邀请耶稣会新事社会服务中心、五角拌与人生百味等组织的代表,分别介绍外籍渔工、拾荒者与无家者的劳动生态,以及他们从当中看见的贫穷样貌,这同时也让人看见他们隐身于角落、为台湾社会默默工作的贡献。

想像一下,没有渔工捕捞海鲜的餐桌、没有看护协助的长照家庭、没有拾荒者做回收的街道、无人协助打扫整理的弱势者家庭,会是怎样的一种景况?

我们的日常生活,有多少是被隐身于角落,默默工作、贡献于社会的人们照顾著、服务著?

由耕莘文教基金会、贫穷学习行动联盟 (以下称穷学盟) 、基督生活团、Magis 青年中心,携手举办的贫穷议题系列讲座第二场“为社会默默贡献却未曾被看见的工作者”,2025年1月18日在耕莘文教院一楼大礼堂举行。会中邀请耶稣会新事社会服务中心、五角拌与人生百味等组织的代表,分别介绍外籍渔工、拾荒者与无家者的劳动生态,以及他们从当中看见的贫穷样貌,这同时也让人看见他们隐身于角落、为台湾社会默默工作的贡献。

有与会者问,我们为什么要了解这些“贫穷者”?了解他们,对我们的生命会产生什么样的改变?穷学盟代表,也是人生百味的创办人巫彦德说:“当我们无法理解他人的想法时,就无法理解自己。”

所谓“贫穷者”,并非单指他们面临物质、金钱上的匮乏,更多是指,他们隐身于社会角落,被社会大众忽略或是被污名化,且因为不符社会期待与大众想像,也被社会排除在外。他们所面临的是“选择的匮乏”。

缺乏直视不同的勇气

巫彦德问,当我们污名化他人时,会不会也污名化自己?在这个快速变迁的时代,人们常陷入片面的资讯以及刻板印象当中,缺乏对他人的理解及认识,同时也缺乏直视不同的勇气。

演讲者之一,致力于改善拾荒者劳动环境的五角拌共同创办人王品涵即表示,在外人眼里,贫穷者的工作是他们自身的选择,但这忽略了“是什么造成他们选择了这样的工作”?真的是因为他们懒惰、不事生产,才选择这样“轻松”的工作吗?

她以五角拌的经验为例,他们花了几年的时间走访各地、蒐集资料,了解拾荒者们的样貌,并透过实际参与了解拾荒者的人生故事后,明白了他们并非自愿选择成为拾荒者,而是生活中有太多无奈与意外,致使他们被迫选择这项工作,才能维持他们的日常。

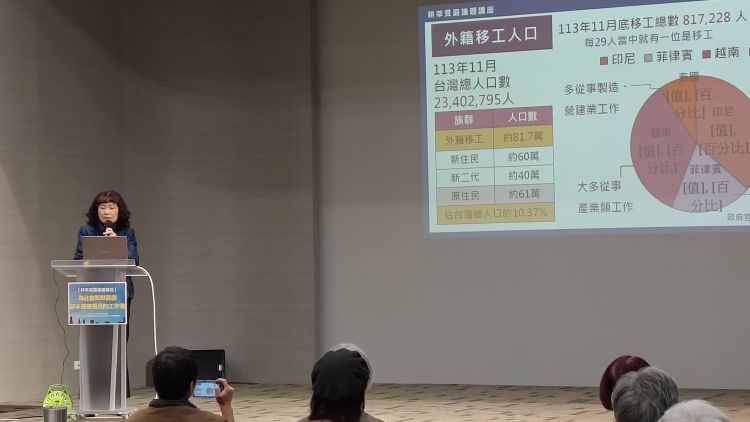

在台湾还有另一群“贫穷者”——外籍移工。新事中心执行长钟佳伶女士表示,根据2024年的统计,在台的外籍移工人数高达81万多人,等于台湾社会每29人当中就有一位外籍移工。相较于1992年台湾首度开放外籍看护工与外籍家庭帮佣之引进,外籍移工人数已成长了51.3倍,台湾社会亟需外籍移工的劳动力帮助,可见一斑。尤其台湾目前已进入超高龄社会,家庭照护移工日渐增多更是可期。

然而,他们因为文化差异且不谙语言,与雇主之间的沟通与磨合迭生困境,有口难言,遭到雇主不当对待时有所闻,却难以求助 。工作环境也是一大问题,像是渔工长期曝露于水银灯下的眼睛、马达噪音过大所造成的耳鸣与睡眠压力,休息及洗漱空间过于狭小,皆让他们在海上的几个星期,犹如与世隔绝。而长时间的海上作业工时及雇佣之间不平等的对待,也让他们苦不堪言。

一群勇敢的破穷者

新事中心的另一位演讲者,长期在北部渔港服务外籍渔工的资源开发部副主任及兼任督导李正新,将新事中心的演讲主题订为“一群勇敢的破穷者”。他表示,外籍移工是“要让自己更穷,才能搏得机会,让自己翻身”。

因为对移工而言,“需有仲介、代办,才有机会得到一份工作”,他们得先贷款举债,缴交保证金与仲介费,开始工作后也是一拿到薪水就是先偿还贷款与缴仲介费,导致他们能够留给自己或寄给家人的钱财所剩不多。如果不拿出这些钱,他们就无法在台湾谋生,因而即使处在恶劣的雇佣环境与中间者的剥削中,他们仍然咬著牙,力求一份生活的机会。

新事社会服务中心主要提供外籍移工培训及帮助,协助他们适应台湾的工作,还有协调雇佣之间的关系,并维护移工们的劳工权益和经济需求。

五角拌共同创办人王品涵表示,拾荒可以自行决定工作时间,也只需要进行简单的动作,因此让身心障碍者、家庭照顾者,或是经历重大事故的人们多选择成为拾荒者。此外, 有些家庭的劳力人口已所剩无几,却因受限于政府补助的门槛,仍被判定无法领取补助金,所以有些年事已高的老人,也日以继夜的拾荒,只为了赚取微薄的回收金。

没有人生来就是拾荒者

“没有人生来就是拾荒者”王品涵于演讲中放出的一张投影片上面清楚写着。拾荒工作即使简单,却也是一项高工时、低收入的工作,加上分类成本过高,一个月的收入仅有台币4,000至4,500元不等。

她提醒:“拾荒者的辛勤努力往往被误解或忽视,但他们同样对环境保护做出了贡献。”五角拌除了努力改善拾荒者的劳动环境,也提供拾荒者关怀,并定期举办各项活动,好让社会大众更加了解底层工作者、他们的工作环境及其背后的辛苦,借此改变众人对底层工作者的刻板印象。

人生百味的“百味家屋”,也组织了一群无家者成立“(老)少年少女的勤快活力自信队”,协助弱势家户的清洁。百味家屋街头物资专案负责人罗靖茹说:“人生每件事都和贫穷者有关。”无家者是都市中零碎的劳动力,他们或许因年纪大了、学历低、过于年轻,或者生活状态不稳定,而被社会遗忘于角落。但我们的社会还是有很多零散的工作,需要有人完成。

许多人看到囤积过多杂物的空间时,内心会浮出疑问:“为什么把生活过成这样?”为什么平常不能顺手整理呢?或许那个空间的主人因自身的身心状况无力整理,也或许因自己从未独自生活过,所以不知道该如何面对充满杂物的空间。那些我们认为稀松平常的事,对于某些人来说却是困难的。

无家者协助他人走出困境

在这样的情况下,无家者提供的清理协助,不只帮助屋子的主人走出困境,也让自己透过工作,复习工作的手感,重新找到价值感、接纳自己的存在,工作也为他们带来了成就感及尊严。罗靖茹表示,他们的故事提醒我们,社会中的每一份子都应该有机会被看见与尊重。

活动最后的提问时间,关于我们向贫穷者学习什么,人生百味的巫彦德表示:“我们可以理解自己,而不是污名化我们自己。我们不是要对抗、消除这样失败的状态,而是与这样失败的状态共处,然后可以了解怎么照顾自己,甚至怎么学会求助。”这是一个不允许自己脆弱、也不允许别人脆弱的时代,但是有许多困难,只靠自己是无法度过的,需要大家相互帮助,向贫穷者学习,便是在学习如何获得更多的改善与理解。

从小在台语教会长大的李正新督导表示,有一句台语叫“丧乡”,意思是形容人处于失去一切、一无所有,且丧失乡土无依无靠,是一种极尽的贫穷状态。丧乡带来的不仅是物理上的迁移,还有心理上的巨大冲击。而适应过程中所经历的孤独、迷茫和无奈,都是丧乡带来的痛苦。他认为,外籍移工这群异乡人,在某些层面上也是面临与丧乡相同的处境,但一切都是为了改变家人的生活,尝试把家推离贫穷,虽然处境不像丧乡那样悲惨,但却有着相似的感受。

而我们所能做的事工,就是当他们在异乡当面临需要帮助时,用着专业的方式来帮助他们,让他们学习方法好有能力面对困境,并在困境的经历中成长。

在这个快速变迁及资讯错杂的时代,我们该如何理解那些底层工作者、该如何与他们共处,已是我们需要学习的一大课题,此次讲座便是希望透过理解然后产生连结,改变大众对贫穷的偏见,从个体的信念变成群体的,从而达到社会改造的展望。

文/图内容提供:耕莘文教基金会、耶稣会新事社会服务中心资源开发部副主任暨兼任督导李正新

文字整理:耶稣会中华省通传中心