JCAP 的“与受造界修和网络”为了体现教宗在《愿祢受赞颂》里的教导、因应生态危机,特别提供小额补助来支持投身于环保议题、在社区里带来希望的亚太地区青年。本文为你介绍五个雀屏中选的计划,它们为社区和价值观带来正面的影响或贡献,诸如怜悯、慷慨、创意、对受造界的爱,以及服务穷人等。

耶稣会亚太区联会的“与受造界修和网络”(the Reconciliation with Creation network of the Jesuit Conference of Asia Pacific),于2022年四月开始挖掘那些透过各种计划因应当前迫切的生态危机,为社区带来重大贡献的年轻人团体。这个网络提供小额补助支持这些计划,以促使它们得以延续。这些年轻人怀着热情投身其中,成为他人希望的泉源。因此,“与受造界修和网络”的协调人加播.纳雅瓦神父(Fr Gabby Lamug-Nañawa SJ)称他们为“希望的创造者”(Creators of Hope)。他说,这项赞助计划诞生于笃信“希望”在今日世界的重要性,尤其是那发自年轻人、且为年轻人而生的希望。有鉴于过去两年的全球疫情,这个主题特别触动人心。

到了年中,亚太地区有五个计划案雀屏中选,这包括泰国清迈的一个小农场,印尼西爪哇省的一间生态寄宿学校、缅甸的一个小村庄,以及菲律宾的两个岛屿。重要的是,此项计划找出具有不同背景、信仰、隶属,但都致力于帮助环境、社区和增进彼此关系的年轻人。性别、种族、宗教、文化认同、性别倾向或残疾,皆非挑选的决定性因素。它对申请者唯一的要求是,他们所参与的生态服务计划,要解决目前的环境议题,并可造福社区的生活,尤其是穷人的生活,与此同时也能体现教宗方济各在《愿祢受赞颂》里的教导。这五个计划能中选,是因为它们为社区和价值观带来正面的影响或贡献,诸如怜悯、慷慨、创意、对受造界的爱,以及服务穷人等。这些特质在计划本身或参与者的身上显而易见。

在印尼西爪哇省加鲁特(Garut)的宁静原野上,有一所由华加迪普拉(Nissa Wargadipura)于2008年创立的 Ath-thariq 伊斯兰生态寄宿学校。她的儿子华法雅(Akhfaa Nazhat Al Wafaa)是此计划的赞助对象之一。华法雅在农场上长大,可以辨认各种不同种类的蜻蜓,蝴蝶,鸟类,和药用植物,也能区别在那一带动物的性别。他还精通创作种子艺术(seed art)。华法雅与家人和其他寄宿学生就住在学校,他们在此学习可兰经和生态农业耕作技术。华法雅也在加鲁特大学主修电机工程,年方19的他说:“采用生态农法可确保土壤的肥力,因而带来丰收。”在祈祷、读书、去大学上课之外的时间,所有的寄宿学生都要参与在一公顷大的农场里不同区域的工作。他们在那里学习如何与大自然更和谐相处、尊重植物的生命周期、人与动物的相互依存、特殊花草的疗效,以及太阳、风和雨的能量流动。华法雅已经把这些生活准则内化,也看到它们在因应气候及生态危机方面的潜力。

同时间在菲律宾安蒂克省的班乃岛(Panay, Philippines),21岁的年轻人吉安.巴尔夕那(Jann Vinze Barcinal),运用创意说故事来帮助当地的保育工作。他是 Dulungan Youth 的创始人兼主席,这是由投身保育工作的年轻人所组成的组织。他们的计划叫“社区保育的希望故事”(Stories of Hope in Community Conservation),是为班乃岛东边的库拉斯市(Culasi)的年轻人,提供多元写作和说故事的工作坊。故事内容将以班乃岛中部山脉的原住民社区为主轴,那里是一个极具生态多样性的地区,但仅剩百分之八的原始林了,因此保护与保育这块土地的行动至为关键。故事的传述将以书写专题和拍摄照片发行于网站,并和地方政府合作公开展示。吉安和他的团队很热衷用生动的方式讲述保育故事。借由赋予年轻人能力,他们相信,故事的力量能创造意识、激发行动,并建立一种保护地球其他物种的急迫感。

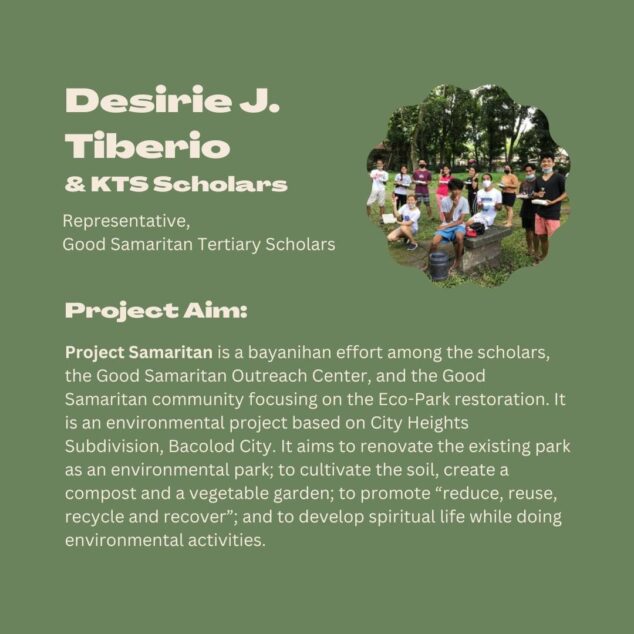

住在班乃岛和吉马拉斯海峡(Guimaras Straigth)对面,内格罗斯岛(Negros)西北边的巴科罗市(Bacolod City),22岁的戴西蕾(Desirie Tiberio),是接受慈善撒玛黎雅修女会(Sisters of the Good Samaritan)补助奖学金的学生之一。她跟其他受补助的学生自动自发,开始在疫情期间修复城市高地住宅区中废弃的公园。这个计划始于社区里的妈妈们开始清理公园的塑胶垃圾。疫情的健康管制放宽后,年轻人加入这项工作,计划又扩展到堆肥制作。最后,戴西蕾申请希望创造者计划补助金,在公园里盖一座灵修活动中心,以及一间托儿所和菜园。有了妈妈、学生和慈善撒玛黎雅的修女们齐心协力,这计划真实反应了菲律宾人“团结合作的互助精神”(bayanihan),社区成员一起为共同福祉而努力。

在泰国北部的清迈省,26岁、被家人朋友暱称为“空气”(Air)的 Weera Maneerattanawongsiri 于厄玛乌中心(Emmaus Centre)工作。这是由Vilaiwan “Kep” Phoktavi 女士创办的农场和社区中心。Air来自一个北方的部落,曾经是清莱(Chiang Rai)一个由耶稣会创办的教育机构沙勿略学习社区(Xavier Learning Community)的学生。疫情期间,他做了一个大改变,从研读观光产业,转而回到自己农业的根。在厄玛乌中心,他负责照顾一块菜畦,但是他主要专注在收集北部各部落祖传的原生种子。他担心这些原生蔬菜的丰富多样性终会消失且被遗忘。“这表示我们会失去我们的食物。如果我们什么都不做,就永远失去它们了。”他在这区域里四处奔走,和当地的社区对话,了解这些种子。Air 把越来越多收集来的种子,小心存放在农场的小冰箱内,他想要栽种、繁殖,赶在被大企业力推的少数经济作物取代之前,把这些种子和其他农人分享。

最后,是来自缅甸克钦邦(Kachin State)Kyun Daw 村的姚音堂(Yaw Yin Thang,音译)。他年方33,是当地天主教堂的要理老师,也是个自耕农,有一座小荔枝和柠檬园,还养几只鸡。战争的紧张局势,迫使许多人从自己的社区逃到最近刚关闭的 Nan Hlaing 难民营。返乡的村民不知道下一步该做什么,Thang 将之视为一个可以养更多鸡的机会,如此一来,更多年轻人便可和他一起工作。缅甸有相当多的年轻人离家工作,Thang 希望他的养鸡计划能鼓励更多人留在缅甸。除了让食物无虞,他更希望这简单的计划,能为他们的村庄带来安定和幸福的感觉。

这每一个计划,无论规模或范围,都代表希望的行动。“希望,不能无中生有。它必是一份恩宠、一份来自天主的礼物,”纳雅瓦神父说道。“但是有件事我们能办到,就是把想法或灵感付诸行动,不管有多不完美。然后,透过行动、借着天主的恩宠,希望可从我们和他人的内心被创造出来。”

本文转载自《亚太地区的耶稣会士2023年刊》。