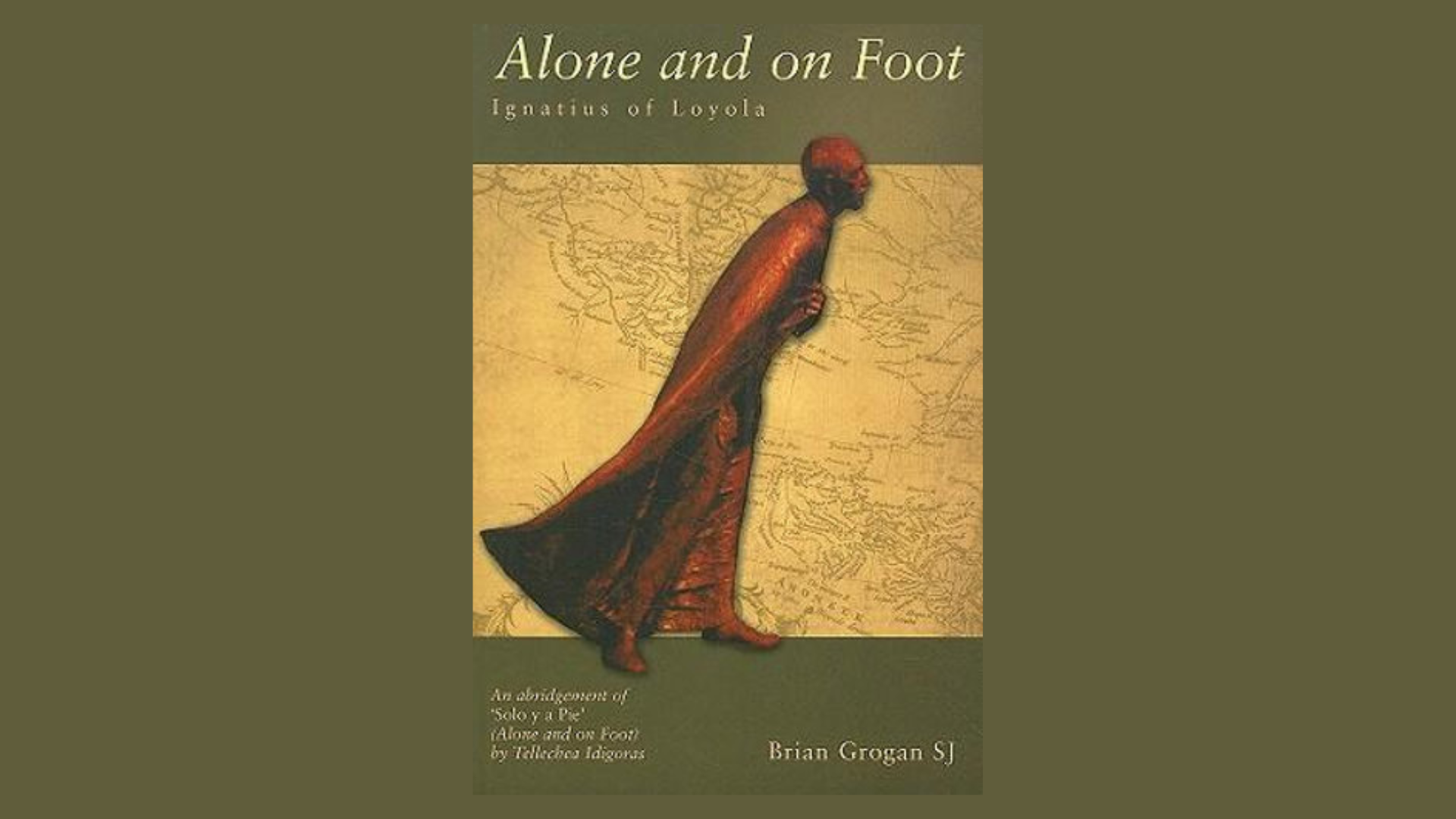

第五十三章:身系罗马,1540–56年

明朗化

依纳爵对未来的模糊感觉,现在成了过去;教宗在一五四零年九月正式批准耶稣会成立,给他们铺了前路。

依纳爵曾梦想着耶路撒冷,却在罗马被唤醒。

他来到罗马,根本没想过创立修会,现在却成了修会的总会长。他恨不得隐姓埋名,捉襟见肘,唯主是赖;他喜欢朝圣并住在收容所,但从今以后,大使、主教、奉承者、教宗和枢机们的宠臣都来拜访他,请他帮忙。

与此同时,他成了自己的俘虏,长时间伏案工作。他恨不得住在巴肋斯坦偏僻的角落,在那里死去;

但他发现自己正置身基督宗教的中心,

感觉到教会疲倦的心跳,

也认识到自己无力去面对那么多的需要。一切都变了。

他来不及领会,天主已把他带入新的光景。

没有变的是他坚定的承诺:

愈显主荣,救助人灵,不计付出。

在教会的结构内,路线出来了。从这一刻起,耶稣会和依纳爵,就像圣母怜子像与西斯汀教堂跟米开朗基罗,不可分割一样。现在依纳爵就是修会,修会就是依纳爵,两者都溶入了教会。借着耶稣会,他使自己的生命成为献给教会的一份礼物,一份一个小时复一个小时,一日复一日,直到死亡之前的最后一刻都在奉献的礼物。他还要活十五年,期间他的健康很差,死亡多次擦身而过。

爱默观

传记作者不容易把依纳爵的故事同他的事业分开,也不容易把他的故事同耶稣会在他的有生之年的扩展分开。问题是怎样处理发生在同一时间的历史,而不迷失于大量的详细资料当中。我们决定集中谈掌管耶稣会的舵手、铸成修会宪章及会士的铁匠,含忍、爱反省的依纳爵。

他永远向外面的大世界、时代的需要,

特别是向圣神静寂之声,敞开自己。他的外表散发着他的个性特质:

他绝对是个默观者,一个以反省的模式去思考的人。

即使他与团体同住,他的生活也有独居隐修的向度:他会在自己房间或花园里踱步,偶尔停下来举目向天,沉思,不断地沉思。从此刻开始,他爱四出闯荡冒险,已成过去;从故事情节来说,已没有太多。他的生命变得更专注,是他隐藏自己最深的时候。为了参透这奥秘,我们必须看他所做的、所写的和他对未来的计划。

为世界而管理

依纳爵愿意亲身去帮助和服务他人,但现在他要指导、协调和命令。他相信,负责管理的人应该谦逊仁慈,因此,他立刻到修会的厨房帮忙,并听从厨师的使唤,做最低微的工作。他认真而细心地,怀着初学生的热情,干厨房的杂务。后来,随着管理工作日趋繁重,他不得不减少到厨房工作了,最后更要完全放弃。他愉快地把厨房的任务交给其他会士,其中一些学富五车。

道路圣母堂的主人,在一五四一年加入耶稣会,遂把圣堂转交依纳爵。这圣堂很近依纳爵的住所,同时,他又顺利得到与圣堂相连的一个花园,于是便在一五四四年,在那里建了一座可供三十名会士居住的楼房。这座房屋在一六零二年重建,但保留了依纳爵曾在那里生活过、工作过和去世的四个小房间,给人瞻仰。这些房间亦是后来两位继任人雷奈士和圣方济各‧玻尔日亚工作和生活的地方。依纳爵在生时,这些房间已成了耶稣会的核心地带:这里接收来自世界各地耶稣会士传来的消息,无数的指示亦在这里发放。依纳爵在这些房间里祈祷、反省和作决定,共十二年之久。

“道路圣母”这名字,配合一生为福音奔走,

永远准备好迎接新挑战的人。

有谁能够告诉我们,最伟大的跋涉者方济各‧沙勿略在水陆两路合共走过的路程呢?有谁能统计被派遣到爱尔兰、埃塞俄比亚和巴西的其他同伴所走过的路程呢?又有谁能将不知疲倦的伯多禄‧法伯尔所走过的路线,全部绘画出来呢?他纵横意大利、德国、法国、西班牙和葡萄牙,直至筋疲力竭,死在前往出席脱利腾大公会议的路上。

反省:

请回顾你生命中那些出乎意料的转捩点,你可从中看到天主的手在引领你吗?

(待续)