一提到多默宗徒,立刻让人想到的就是“用手探看基督复活的人”。多默,在希伯来文和希腊文(狄狄摩)中都是“双生”之意,看来多默是双胞胎,但我们并不清楚另一位双生子是谁。

多默,是基督在世时亲自拣选的十二宗徒之一,在三部对观福音(玛窦、马尔谷及路加福音)中,提到多默之处不多,但是若望福音,却给我们留下认识这位宗徒的一些重要线索。

当拉匝禄死后,耶稣要到伯达尼去复活他,以彰显天主的光荣,门徒们却担心当地仇视耶稣的人会杀害耶稣,极力劝阻,但耶稣执意前往,于是,多默勇敢坚毅的鼓励其他宗徒们说:“我们也去,同他一起死吧!”(若11:1-16)

最后晚餐时,基督预告他将先去父家为我们预备地方,并再来接我们时,多默替千秋万世的基督徒询问了一个重要的问题:“主!我们不知道你往哪里去,怎么会知道那条路呢?”于是引出耶稣铿锵有力的自我昭示:“我是道路、真理、生命,除非经过我,谁也不能到父那里去!”(若14:1-7)

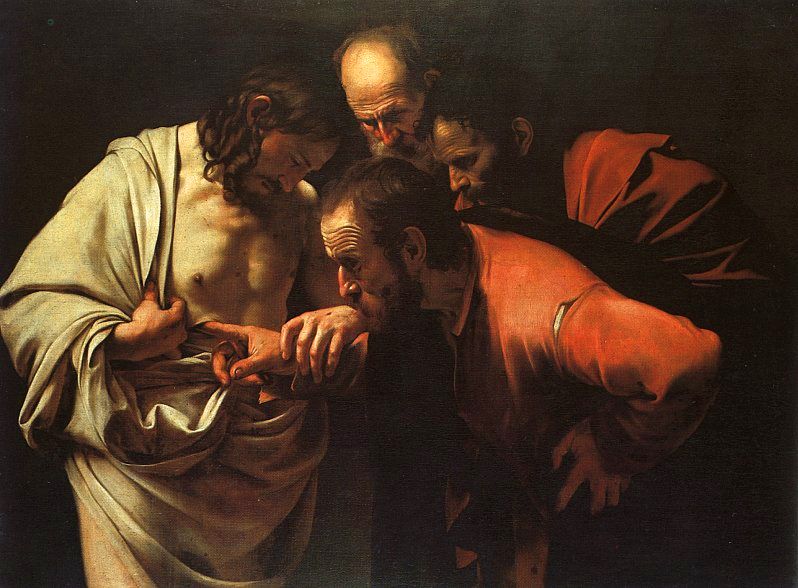

最被众人所熟知的,便是多默对基督复活的怀疑了。基督在复活的当晚,就显现给门徒,当时多默不在场,因此态度十分保留:“除非看见他手上的钉孔,用我的指头,探入钉孔;用我的手,探入他的肋膀,我绝不信。”而八天后,基督再度来到门徒中间,并让多默用手指试探他的钉孔和肋膀。多默因此发出了新约中最美丽的信德之言:

“我主!我天主!”,宣示了基督在“圣言”、“默西亚”之外的另一重本质身分。基督并且借机教导:“没有看见而相信的,才是有福的”(若20:19-29)。

而基督在海边显现,与宗徒们共进早餐,并在餐后三次询问宗徒之长伯铎是否爱他,且托付他任务时,多默也是现场的见证人(若21:1-23)。当多默和其他宗徒一起亲见耶稣升天后(玛28:16-20),又一起领受了圣神(宗1:12-14,2:1-4),并如耶稣所吩咐的,往普天下去传福音!

当宗徒们往普天下去传福音的时候,有一些证据显示多默宗徒到的地方是印度。早在大约第二世纪叙利亚的《宗徒的教义》一书中,便提及多默宗徒在印度写的信,和其他宗徒在各自的传道地区写的信一样,在各教会内被宣读。四世纪时,教父Ephrem 写的圣诗中,清楚陈述多默在印度殉道,并埋葬在那儿,以及在印度显的奇蹟。圣安博(Ambrose) 主教在四世纪时也曾提及虽有高山阻挡,多默仍去了印度传教。Tours的国瑞主教也曾说圣多默宗徒在印度受难。东方教会的圣人殉道传更是记载着:七月三日,圣多默宗徒的遗体由印度转送至中的小岛Chios。 1258年,又由船队送至意大利的Ortona。1556年土耳其舰队攻陷Ortona,圣堂全毁,所幸圣髑无损。葡萄牙人和Mylapore主教分别于1523和1729年再度挖掘Mylapore的多默墓,发现部分遗髑。教宗保禄五世在十七世纪重申Mylapore为圣多默安息地。1984年,圣多默的遗髑漆封在棺中。香港青衣圣多默堂在1997年由Ortona 请回一小节圣髑,供奉在新圣堂中,供教友尊崇。

香港青衣的圣多默堂,1999年刚落成,颇有值得深思、借镜处。圣多默堂的两扇大门上,有十六幅铜画(四行、四列),包括三大主题。居中的两行是救恩史。左扇门由上而下各画幅是:预报救主基督道成人身、基督的诞生、死亡、复活。右 扇门则是:多默认主、基督升天、圣神降临、多默殉传道。传说中,多默在逃避当时统治者Mahadevan朝臣的追杀期间,在圣多默山(亦名 Big Mount)面对他自己刻在石头上的十字架祈祷时,被追杀他的人由背后用长矛刺死(这是为什么圣多默的像中,常见他一手 拿长矛的原因)。因此,这幅铜画中,在多默殉道的血滴下的土地中,有一粒种子,正是:“殉道者的血,是福传的种子”之意。

左扇门居左一行的主题是教会在中国。自上而下的画幅是:与印度多默信徒团体甚有关连的叙利亚景教,辗转在唐朝流行于中国,这极可能是基督信仰首次进入中华文化;利玛窦儒冠儒服,在中国传教,是教会本地化的先声;1926年,六位中国主教,在罗马接受教宗碧岳十一 世的祝圣;中国历代殉道者在主内安息,也为中华教会带来蓬勃生机。

右扇门居右一行的主题则是教会在香港。四幅图分别是:首任宗座代牧高主教;其后的白英奇、徐诚斌、李宏基三位主教;现在的胡振中枢机、及陈日君、汤汉两位主教;(注)天主教会在青衣、在香港的展望。

于是,当信友进圣殿大门时,已然清楚救恩史的主要内容,以及天主的教会在斯民斯土中的传承和角色。

一进大门,在入门处,立即跃入眼帘的是一座十字形、凹陷在地下,可以浸洗的圣洗池。池底,以金色彩石镶嵌成多默的十字架,有

活水不断涌出。洗礼时, 候洗者由进门的一端步下十字形圣洗池的台阶,浸入水中,表达与基督同死,再由另一端步出圣洗池,表示与基督同生。之后,进入上主的圣殿,与天主子民共融,并一起偕同基督,祭献自己。在十字架的一个角落,尚有一突出的高台,也有活水涌出,这是为教友们进堂时沾圣水方便而设;若面积大些,再配上温水,也可以为婴儿做浸洗用。每次当教友进堂时,在圣水台上沾圣水画十字圣号时,便会忆起自己的洗礼,以及洗礼的意义,和自己接受洗礼时所伴随而来的使命。

在洗礼区,圣堂大门的内侧外围,有巨幅的彩石镶嵌画。画的左侧是旧约梅瑟带领以民出埃及、过红海的救恩事件;右侧是新约中,耶稣在约旦河接受洗者若翰的洗礼。门的正中上方,则是三位一体的天主。由圣三散放出的光芒,连结了新、旧约中这两大救恩事件,而在其下举行的圣洗圣事,也呼应了这两桩事件。在画幅下端的水面上,有几艘帆船正在行驶著。船,一直是教会的标记;在此处,也同时是香港的标记,因为香港在发展之初,原是一小港口,港湾中常见这样的船来来去去。这几艘船,同时彰显了普世教会和地方教会的双重意义。

在洗礼池的上方,还有七扇表达圣神七恩的彩色玻璃天窗。清楚看出洗礼与坚振的关连性及意义,并且,正表达出洗者若翰曾经说过的,基督要用圣神和火施洗的精义。

与洗礼区的彩石壁画遥相呼应的,则是圣堂前方正中央,多默伸手探看基督肋膀,并明认基督是天主的巨幅彩石镶嵌画。画中基督和多默四目交接,相对凝望。师傅对徒儿的包容、接纳,徒儿对师傅的谦诚、崇敬,尽在不言中。整片画幅,给人的感觉是十分动态的,仿佛基督在七彩的旋风中来临,向多默及我们显示他是我们的主,天主!并一手指天,指向圣三的光荣。

在巨幅镶嵌画像之下,是大理石镶金的祭台和读经台。两者颜色、材质、风格皆相同,很能表达出二者在圣体圣事中是双重圣筵的两大餐桌,彼此呼应、关连的特质。在祭台的面上,也有一个和圣洗池底相同的圣多默十字架。十字架立在莲花座上,在十字架的顶端,还有一只雀鸟,象征圣神。

在祭台下方的位置,有一间圣体小堂,供奉著圣体,让人朝拜,平日也可以在此举行感恩祭宴。堂中同时珍藏着圣多默宗徒的圣髑,供人敬礼。在圣髑小盒上方的墙柱上,挂著一幅圣像(icon),复活的基督居中站立在象征天国光荣的彩色光圈中,圣母侍立在左,圣多默侍立在右,都朝向耶稣基督,并向人指出他是救主、天主。

大圣堂的左侧,是一片玻璃窗。窗外的高楼房舍,尽收眼底。当天主子民在此团聚、擘饼的时候,眼中所见、心头所念,不离所存身的世界。更可以体会到在祭台上的祭献,和生活中的祭献是分不开的。我如何建树这个世界、爱我的邻人,便是带着什么样的生活的祭品,来到天主台前。

当人走近门、通过门,进入上主的圣殿,整个圣堂的氛围,都可以帮助人朝拜上主、与主建立更亲密的关系;也同时记得世界,愿意担负使世界更加美善的使命,在离开圣堂的门时,能把在门内得到的恩宠化为有力的行动,毅勇投身人群,以血肉、生命,换得信仰种子处处洒落,福音精神时时显扬。香港青衣圣多默堂的丰富内涵,给了我们很好的启发。主教、礼仪学者、教区相关行政单位、建筑师、艺术家、堂区神父、教友……,都一起参与建堂工程。他们反省整个救恩史、回顾教会在中国和香港的步履、并探寻圣多默宗徒传福音的足迹。他们大力邀请适当的专业人才一起合作:圣堂中的几幅彩石镶嵌画,就是正在意大利米兰学艺术的北京年轻教友张其凯所构思、设计、制作。在我们面对欧美气魄非凡或美丽精致的圣堂赞叹不已的时候,我们看见,在华人教会,也可以有叫人流连忘返、与主深契的天主家园。这给我们无限鼓舞!只要我们愿意,也能经过学习、反省、祈祷、默想与合作,营建暨符合梵二礼仪精神,又能激励、圣化人更活出基督面目的圣殿来。台湾有一些圣堂正在整修,921大地震后,更有许多圣堂亟待重建。也许,这正是一个契机,只要我们愿意多花一分心思和努力,就可以在废墟中重建更能引人与主相遇的天主的家,好让我们在其中,跟圣多默宗徒一起,欢乐崇敬的朝拜我主,我天主!

注:盖堂当时,胡振中枢机是香港教区正权主教,陈日君枢机当时是助理主教。

本文原刊载于2000.07.09/16,《台北教友生活周刊》2364/5期12版

本文转载自天主教辅仁圣博敏神学院礼仪研究中心