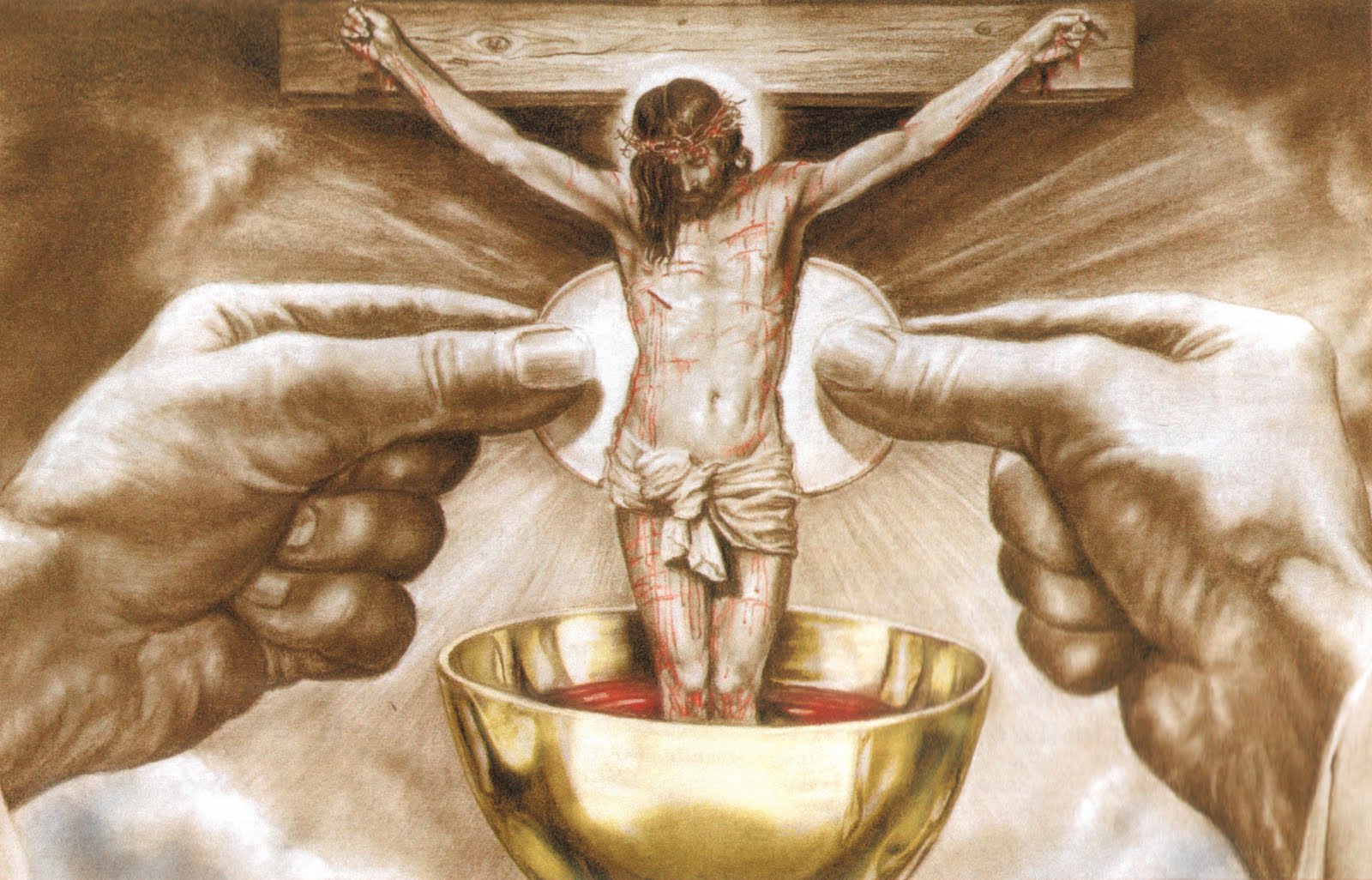

弥撒之外对圣体敬礼的发展,为订立此节日做了准备。先是由于教友希望看到祝圣的面形,在中世纪时弥撤中引进了举扬圣体的习惯;同时为了强调基督在此圣事中的临在,因此建造了圣体柜以保存圣体,并供人朝拜圣事内的基督。

基督圣体的庆节于一二四七年第一次在比利时列日(Luttich)举行,是由一位奥斯定会修女儒利安纳(Sr. Juliana)的请求下而开始庆祝的。她在传记中叙述:一二O九年的一次神视中,她看到一发光的圆形月亮,但其中却有一个黑点。耶稣告诉她,此黑点表示在整个礼仪年的循环中,仍缺少一个敬礼圣体的庆节。这项?示最初虽有不少人不愿接受,但受到列日主教,以及当时还是总六品(Archdeacon,又称会吏长或总执事,乃指协助主教处理事务者,初期教会时由主教任命。中世纪时由于权力大增,时有妄用职权之弊,故在1545-1563年举行的脱利腾大公议中予以取消)但日后升任为伍朋教宗的雅格‧班大利雍(Archdeacon Jacques Pantalwon)的大力支持。

伍朋就任教宗后,于一二六四年颁布诏书,订立此一新的庆节,敬礼至圣圣事,日期定于五旬节八日庆期后的星期四。但是教宗伍朋颁布诏书后两个月即过世,因此所订立的圣体节实际上并未在各地实行。以后在教宗克勉五世(一三一一~一三一二)以及教宗若望二十二世的督促下,此庆节才普遍被接受。

礼仪年度的革新,此节日的庆祝也包括主基督宝血的奥迹,称为“基督圣体圣血节”。耶稣宝血节原于第十六世纪时开始于西班牙,后传入意大利。一八四九年,教宗碧岳第九世由流亡中重返罗马,为感谢主基督,诏令普世教会庆祝耶稣宝血节,日期定于七月一日。其实,耶稣圣体与耶稣宝血本是同一奥迹,应合在一起庆祝。礼仪年度革新之一般准则的官方诠释说:“基督至圣圣体节其实也是对主耶稣基督之至尊宝血的庆典,一如在弥撒与日课的经文中,以及教宗伍朋于一二六四年订立此庆节的诏书中所清楚显示的。”因此七月一日的“耶稣宝血”即被删除。

对圣体奥迹的各式敬礼则有“圣体游行”、“明供圣体”与“圣体大会”等。以下则介绍较常举行的“圣体游行”与“明供圣体”。

一、 圣体游行

订立与推广基督圣体圣血节的三位教宗(教宗伍朋、克勉五世及若望二十二世)从未提及此日应举行圣体游行礼。据考证,圣体游行礼首先于第十三世纪末(一二七四~一二七九)在德国出现。这种习惯在第十四及十五世纪时逐渐推广至各地。到了一八二O年,罗马圣部才予以批准,但始终未视之为礼仪行为,只看作是热心善工。旧法典(一二九一条第一项)规定在弥撒后应举行隆重的圣体游行礼,此外还规定,除非有特殊情形,否则不得举行。新法典“九四四条第一项”的条文不再严格规定,只称:“如果教区主教认为可行……得经过大街举行圣体游行,特别是在基督圣体圣血节最为适宜。”无疑地,为了适应现代各地的环境,生活方式的变迁,教会法律不得不有所改变。但在可能的情况下,为对圣体敬礼做公开的见证,教会仍希望举行圣体游行。关于游行的规则与方式等,教区主教有权做适当的安排(新法典九四四条第二项),也强调务必要使游行时对至圣圣体保持应有的尊荣,不失应有的恭敬。

二、 明供圣体

无论是“圣体盒”或用“圣体光座”明供圣体,都是为引导教友承认基督奇妙的亲临圣事内,也邀请他们与基督心心相印;这心心相印的结合在实领共融(圣体)圣事时达到高峰。因此,明供圣体非常适宜培养对基督应有的、以心神和真理的崇拜。但应注意,明供圣体时,应清楚表现圣体敬礼和弥撒的关系。为明供圣体所做的布置,要尽量避免把基督建立圣体的原意变得隐晦,祂建立此圣事,主要是为养育、治疗和安慰我们。明供圣体时,在同一圣堂或祈祷所,禁止举行弥撒。因为除了上述理由外,也由于举行弥撒已以更完善的方式,包含明供圣体欲引导信友所达到的内在共融。明供圣体如果持续一日或数日之久,则在举行弥撒时,必须暂时中止明供圣体。不过,如果弥撒在另一间分开的小堂内举行,则可继续明供圣体,但要有几位教友留下朝拜圣体。

* * *

有人认为基督圣体圣血节所纪念的奥迹,实际上已在圣周四举行,因此是重复庆祝。实际上这两个节日还是有所区分。由于圣周四的庆祝是三日庆典的开始,与圣周五耶稣受难日紧密地连贯在一起,因而不能以毫无拘束的欢乐心情,来庆祝圣体圣事的伟大奥迹。所以在常年期立一特别庆节,对此圣事表达我们的欢欣、赞颂和感谢,并使我们更深入地瞻仰此圣事的奥迹,是极为适当,也极为需要的。

本文转载自天主教转仁大学神学院礼仪研究中心,版权均为原作者所有。